風論の原文と井上先生の訳

2012年03月30日

風論の原文と井上先生の訳

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

今回は、「風論」の原文と

井上恵理先生の訳分を全文掲載します。

:::::

「南北経驗醫方大成 一、風論」の原文

風為百病之長。

故諸方首論之。

岐伯所謂。大法有四。

一曰偏枯、半身不遂。

二曰風痱、於身無痛、四肢不収。

三曰風懿者、奄忽不知人也。

四曰風痺者、諸痺類風状。

此特言其大概。

而又有卒然而中者。

皆由氣體虚弱、

榮衛失調、

或喜怒憂思驚恐労役。

以眞氣耗散腠理不密。

邪氣乗虚而入。

及其中也、

重則半身不遂、

口眼喎斜、

肌肉疼痛、

痰涎壅盛、

或癱瘓不二。

舌強不語、精神恍惚驚愓恐怖。

治療之法。

當詳其脉證推其所感之原。

若中於肝者、

人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。

中於心者、

人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。

中於脾者、

人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。

中於肺者、

人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。

中於腎者、

人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。

中於胃者、

両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。

凡此風證。

或挟寒則脉帯浮遅。

挟湿則脉帯浮濇。

二證倶有則従偏勝者治之。

用薬更宜詳審。

若因七情六淫而得者、當先氣調而後治風邪。

此厳氏至當之論。

倉卒之際、救此急證、先以皂角細辛、搐入鼻内、通其関竅、

次以蘇合香圓擦牙連進、以生薑自然汁、並三生飲、

俟其甦醒然後、次第以順気之類、排風続命之類。

所中在経絡、脉微細者生。

入干臓腑口開手散、眼合遺尿、髪直吐沫、

揺頭直視声如鼾睡者、難治。

又有中之軽者。

在皮膚之間、言語微蹇眉角牽引、遍身瘡癬状如蟲行、目旋耳鳴、

又當随随治之。

-------------

井上恵理 先生の訳:「大成論 一、風論 」

風は百病の長たり。

故に諸方の首に之を論ず。

岐伯の所謂る大法四あり。

一には偏枯、半身遂ず。

二には風痱、身に於いて痛み無く四肢収まらず。

三には風懿(ふうい)、奄忽(えんこつ)として人を知らざるなり。

四には風痺は諸痺にして風状に類す。

此れただ其の大概を言う。而して又卒然として中らるる者あり。

皆気体虚弱、栄衛調を失し、或は喜怒憂思驚恐労役に由(よっ)て、

以て真気を耗散し腠理密ならざるを致し、邪気虚に乗じて入る。

其の中るに及んで、重き時は則ち半身遂ず、口眼喎斜、肌肉疼痛、

痰涎壅盛(たんぜんようせい)、或は癱瘓(なんかん)不二。

舌強張りて語らず、精神恍惚として驚愓(きょうとう)恐怖。

治療の法。

當に其の脉証を詳にして其の感ずる所の原を推すべし。

若し 肝に中る者は、

人迎と左の関上の脉、浮にして弦、

面目多くは青く風を悪(にく)み自汗し左脇偏に痛む。

心に中る者は、

人迎と左寸口の脉、洪にして浮、

面舌倶に赤く、翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、

瘖(いん)していうこと能(あた)わず。

脾に中る者は、

人迎と右関上の脉、浮微にして遅、

四肢怠堕(ししたいだ)し、

皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)し

身体通黄なり。

肺に中る者は、

人迎と右の寸口の脉、浮濇にして短、

面浮かばれ色白く口燥多くは喘す。

腎に中る者は、

人迎と左尺中の脉、浮にして滑、

面耳黒色、腰脊痛んで小腹に引き隠曲利せず。

胃に中る者は、

両関の脉並びに浮にして大、額上に汗多く、

隔膜塞がって通ぜず寒冷を食する時は泄す。

凡(およ)そ此の風証。

或いは寒を挟む(兼ねる)ときは脉、浮遅を帯ぶ。

湿を挟むときは脉、浮濇を帯ぶ。

二証倶にある時には偏勝の者に従って之を治すべし。

薬を用いること更に宜しく詳審すべし。

若し七情六淫によって得る者は先んず気を調えて、

而して後に風を治すべし。

これ厳氏が至當の論なり。

倉卒の際に此の急証を救わば

先ず皂角細辛(そうかくさいしん)を以って

鼻の内に搐(ひね)り入れ其の関竅を通じて、

次に蘇合香圓を以って牙に擦(すりぬり)て

連進するに、生薑(しょうきょう)

自然汁並びに三生飲を以って

其の甦醒(そせい)するを俟(ま)って、

然して後に次第に順気の類、

排風続命の類を以ってすべし。

中る所経絡にあって脉微細なる者は生く。

臓腑に入って口開き手散(ひろが)り

眼合(めがっ)し、遺尿し、

髪直(た)ち沫(あわ)を吐き

頭を揺すり直視して

声は鼾睡(かんすい:イビキ)

の如き者は、

治し難し。。。。

又、中ること軽き者有り。

皮膚の間に在りて言語微蹇(びけん)し

眉角牽引し、遍身に瘡癬ありて

状蟲(かたち)の行(は)うが如く、

目旋耳鳴らば、

又証に随って之を治すべし。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.30- 金曜日・・

難経を読んで言います。

一日一難です。

3ヶ月で読み終わる予定です。

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

今回は、「風論」の原文と

井上恵理先生の訳分を全文掲載します。

:::::

「南北経驗醫方大成 一、風論」の原文

風為百病之長。

故諸方首論之。

岐伯所謂。大法有四。

一曰偏枯、半身不遂。

二曰風痱、於身無痛、四肢不収。

三曰風懿者、奄忽不知人也。

四曰風痺者、諸痺類風状。

此特言其大概。

而又有卒然而中者。

皆由氣體虚弱、

榮衛失調、

或喜怒憂思驚恐労役。

以眞氣耗散腠理不密。

邪氣乗虚而入。

及其中也、

重則半身不遂、

口眼喎斜、

肌肉疼痛、

痰涎壅盛、

或癱瘓不二。

舌強不語、精神恍惚驚愓恐怖。

治療之法。

當詳其脉證推其所感之原。

若中於肝者、

人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。

中於心者、

人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。

中於脾者、

人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。

中於肺者、

人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。

中於腎者、

人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。

中於胃者、

両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。

凡此風證。

或挟寒則脉帯浮遅。

挟湿則脉帯浮濇。

二證倶有則従偏勝者治之。

用薬更宜詳審。

若因七情六淫而得者、當先氣調而後治風邪。

此厳氏至當之論。

倉卒之際、救此急證、先以皂角細辛、搐入鼻内、通其関竅、

次以蘇合香圓擦牙連進、以生薑自然汁、並三生飲、

俟其甦醒然後、次第以順気之類、排風続命之類。

所中在経絡、脉微細者生。

入干臓腑口開手散、眼合遺尿、髪直吐沫、

揺頭直視声如鼾睡者、難治。

又有中之軽者。

在皮膚之間、言語微蹇眉角牽引、遍身瘡癬状如蟲行、目旋耳鳴、

又當随随治之。

-------------

井上恵理 先生の訳:「大成論 一、風論 」

風は百病の長たり。

故に諸方の首に之を論ず。

岐伯の所謂る大法四あり。

一には偏枯、半身遂ず。

二には風痱、身に於いて痛み無く四肢収まらず。

三には風懿(ふうい)、奄忽(えんこつ)として人を知らざるなり。

四には風痺は諸痺にして風状に類す。

此れただ其の大概を言う。而して又卒然として中らるる者あり。

皆気体虚弱、栄衛調を失し、或は喜怒憂思驚恐労役に由(よっ)て、

以て真気を耗散し腠理密ならざるを致し、邪気虚に乗じて入る。

其の中るに及んで、重き時は則ち半身遂ず、口眼喎斜、肌肉疼痛、

痰涎壅盛(たんぜんようせい)、或は癱瘓(なんかん)不二。

舌強張りて語らず、精神恍惚として驚愓(きょうとう)恐怖。

治療の法。

當に其の脉証を詳にして其の感ずる所の原を推すべし。

若し 肝に中る者は、

人迎と左の関上の脉、浮にして弦、

面目多くは青く風を悪(にく)み自汗し左脇偏に痛む。

心に中る者は、

人迎と左寸口の脉、洪にして浮、

面舌倶に赤く、翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、

瘖(いん)していうこと能(あた)わず。

脾に中る者は、

人迎と右関上の脉、浮微にして遅、

四肢怠堕(ししたいだ)し、

皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)し

身体通黄なり。

肺に中る者は、

人迎と右の寸口の脉、浮濇にして短、

面浮かばれ色白く口燥多くは喘す。

腎に中る者は、

人迎と左尺中の脉、浮にして滑、

面耳黒色、腰脊痛んで小腹に引き隠曲利せず。

胃に中る者は、

両関の脉並びに浮にして大、額上に汗多く、

隔膜塞がって通ぜず寒冷を食する時は泄す。

凡(およ)そ此の風証。

或いは寒を挟む(兼ねる)ときは脉、浮遅を帯ぶ。

湿を挟むときは脉、浮濇を帯ぶ。

二証倶にある時には偏勝の者に従って之を治すべし。

薬を用いること更に宜しく詳審すべし。

若し七情六淫によって得る者は先んず気を調えて、

而して後に風を治すべし。

これ厳氏が至當の論なり。

倉卒の際に此の急証を救わば

先ず皂角細辛(そうかくさいしん)を以って

鼻の内に搐(ひね)り入れ其の関竅を通じて、

次に蘇合香圓を以って牙に擦(すりぬり)て

連進するに、生薑(しょうきょう)

自然汁並びに三生飲を以って

其の甦醒(そせい)するを俟(ま)って、

然して後に次第に順気の類、

排風続命の類を以ってすべし。

中る所経絡にあって脉微細なる者は生く。

臓腑に入って口開き手散(ひろが)り

眼合(めがっ)し、遺尿し、

髪直(た)ち沫(あわ)を吐き

頭を揺すり直視して

声は鼾睡(かんすい:イビキ)

の如き者は、

治し難し。。。。

又、中ること軽き者有り。

皮膚の間に在りて言語微蹇(びけん)し

眉角牽引し、遍身に瘡癬ありて

状蟲(かたち)の行(は)うが如く、

目旋耳鳴らば、

又証に随って之を治すべし。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.30- 金曜日・・

難経を読んで言います。

一日一難です。

3ヶ月で読み終わる予定です。

10. 風論緒説

2012年03月28日

10. ○ 風論緒説

一、風論 「風論緒説」:山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

10. ○ 風論緒説 P20上段中辺 ~ P21上下段終行より。

井上恵理 先生は、このコーナーから本格的に、

「南北経驗醫方大成によ病証論 」の原文の訳と解説を展開されます。

そして、ここでも、経絡鍼灸家の古典を読み解く理由を明らかにされています。

今までの講義でも、「大成論」を理解する事と、その為に必要な、沢山の古典を読み、臨床家の古典理論と現代の臨床技術を分かりやすく講義されている訳です。

私達は、その恩恵にあずかれるわけですね。・

井上恵理 先生いわく、

「こういった古典理論を知った上で臨床をやっていけば、これから皆さんが風という物に関する色々な説を見たり聞いたりした時、迷わないですむから、こうゆう講義をするんです。」と話されています。

詳しくは、井上恵理 先生の「南北経驗醫方大成によ病証論 」読んでください。

井上恵理 先生の参考古典文献

「玉機微義(ぎょっきびぎ)」著者は劉宗厚・黄帝内経素問の「風論」「金匱要略」著者:張仲景 ・「千金方」著者:孫思邈 ・「原病式」(素問玄機原病式)著者:劉可間・李東垣の説・「丹渓心法」:朱丹渓の説・「医経溯洄集」著者:王安道・「済生方」著者:厳用和・「儒門事親」著:張子和(従正)などです。

「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文

風為百病之長。故諸方首論之。

岐伯所謂。大法有四。

一曰偏枯、半身不遂。

二曰風痱、於身無痛、四肢不収。

三曰風懿者、奄忽不知人也。

四曰風痺者、諸痺類風状。

此特言其大概。而又有卒然而中者。

井上恵理 先生の訳:

「大成論 一、風論」:

風は百病の長たり。故に諸方の首に之を論ず。

岐伯の所謂る大法四あり。

一には偏枯、半身遂ず。

二には風痱、身に於いて痛み無く四肢収まらず。

三には風懿(ふうい)、奄忽(えんこつ)として人を知らざるなり。

四には風痺は諸痺にして風状に類す。

此れただ其の大概を言う。

而して又卒然として中らるる者あり。

::::

井上恵理 先生の解説:

「大成論」において、風論の冒頭に。

これは多くの病気(百病)が風から起こることが多いので、

病症論の初めに書いておく、とあります。

岐伯は風には大きく四つの物がある。

①偏枯とは、身体の半分が硬直して利かなくなる事。

②風痱とは、体に痛みが無くて両手両足がぶらぶらで、

自由に成らなくなった状態の事。

③風懿(ふうい)とは、俄かに〔自覚無く〕意識不明になる事。

④風痺とは、どうも手が痺れてきたとか、

手の先だけが利かないとか、肩が挙がらないとか、

あるいは膝頭だけが動かないとか、

こういった色々な麻痺全部を含めた症状の事。

以上の四つは風の症状を大ざっぱに述べた物です。

中風の中には以上のような四つ症状でなくて、

卒然として中(あ)てられる物があります。。

:::

なお、風痺は、黄帝内経素問の「痺論」に載っています。

また、「医経溯洄集」の著者:王安道は、

風の分類として、

真中風に①偏枯、②風痱、③風懿(ふうい)に分類し、

類中風に、④風痺と分けています。。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.26- 水曜日・・

難経を読んで言います。

一日一難です。

3ヶ月で読み終わる予定です。

----------------------------

一、風論 「風論緒説」:山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

10. ○ 風論緒説 P20上段中辺 ~ P21上下段終行より。

井上恵理 先生は、このコーナーから本格的に、

「南北経驗醫方大成によ病証論 」の原文の訳と解説を展開されます。

そして、ここでも、経絡鍼灸家の古典を読み解く理由を明らかにされています。

今までの講義でも、「大成論」を理解する事と、その為に必要な、沢山の古典を読み、臨床家の古典理論と現代の臨床技術を分かりやすく講義されている訳です。

私達は、その恩恵にあずかれるわけですね。・

井上恵理 先生いわく、

「こういった古典理論を知った上で臨床をやっていけば、これから皆さんが風という物に関する色々な説を見たり聞いたりした時、迷わないですむから、こうゆう講義をするんです。」と話されています。

詳しくは、井上恵理 先生の「南北経驗醫方大成によ病証論 」読んでください。

井上恵理 先生の参考古典文献

「玉機微義(ぎょっきびぎ)」著者は劉宗厚・黄帝内経素問の「風論」「金匱要略」著者:張仲景 ・「千金方」著者:孫思邈 ・「原病式」(素問玄機原病式)著者:劉可間・李東垣の説・「丹渓心法」:朱丹渓の説・「医経溯洄集」著者:王安道・「済生方」著者:厳用和・「儒門事親」著:張子和(従正)などです。

「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文

風為百病之長。故諸方首論之。

岐伯所謂。大法有四。

一曰偏枯、半身不遂。

二曰風痱、於身無痛、四肢不収。

三曰風懿者、奄忽不知人也。

四曰風痺者、諸痺類風状。

此特言其大概。而又有卒然而中者。

井上恵理 先生の訳:

「大成論 一、風論」:

風は百病の長たり。故に諸方の首に之を論ず。

岐伯の所謂る大法四あり。

一には偏枯、半身遂ず。

二には風痱、身に於いて痛み無く四肢収まらず。

三には風懿(ふうい)、奄忽(えんこつ)として人を知らざるなり。

四には風痺は諸痺にして風状に類す。

此れただ其の大概を言う。

而して又卒然として中らるる者あり。

::::

井上恵理 先生の解説:

「大成論」において、風論の冒頭に。

これは多くの病気(百病)が風から起こることが多いので、

病症論の初めに書いておく、とあります。

岐伯は風には大きく四つの物がある。

①偏枯とは、身体の半分が硬直して利かなくなる事。

②風痱とは、体に痛みが無くて両手両足がぶらぶらで、

自由に成らなくなった状態の事。

③風懿(ふうい)とは、俄かに〔自覚無く〕意識不明になる事。

④風痺とは、どうも手が痺れてきたとか、

手の先だけが利かないとか、肩が挙がらないとか、

あるいは膝頭だけが動かないとか、

こういった色々な麻痺全部を含めた症状の事。

以上の四つは風の症状を大ざっぱに述べた物です。

中風の中には以上のような四つ症状でなくて、

卒然として中(あ)てられる物があります。。

:::

なお、風痺は、黄帝内経素問の「痺論」に載っています。

また、「医経溯洄集」の著者:王安道は、

風の分類として、

真中風に①偏枯、②風痱、③風懿(ふうい)に分類し、

類中風に、④風痺と分けています。。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.26- 水曜日・・

難経を読んで言います。

一日一難です。

3ヶ月で読み終わる予定です。

----------------------------

⑨ 風の種類について

2012年03月26日

⑨ 風の種類について。

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

風の種類について。

⑨ ○ 表・裏 〔風の種類〕

P15上段1行目 ~ P15上段中程までより。

1、脳風: 裏にきた病:

2、眼風・目風 : 表にきた病:

○ その他 〔風の種類〕

P15上段中程 ~ P16上段中程までより。

3、酒風(漏風1):これは酒を飲んで風にあたり、起こる。

4、漏風2: ご飯食べる時に汗が多く出て風の病となる事。

「事を労する事を能わず」= 仕事をする気にならない。

5、内風: 夜、房に入りて汗出でて風に中(あた)れば即ち内風をなす。

(内耗其清、外関腠理、因内風襲、故曰内風。)

6、腸風飧泄(ちょうふうそんせつ):これは腸に風が入った場合、

7、泄風:これは風が腠理に入った場合、

8、首風:これは「湯ざめの風」といわれる物です。

9、五臓の風:

( 肝の風・心の風・脾の風・肺の風・腎の風 )

の分け方もあります。

古典解説1:「甲乙経」は黄帝内経を解説する本で、

これは大体上記の様な症状的な物を並べて書いてある様です。

古典解説2:「千金方」著者:孫思邈 の本では各症状は別としまして、

ほとんどこれを「中風」即ち半身不随の様な症状で物を見ている傾向がある様です。

詳しくは、

南北経驗醫方大成 病証論

井上恵理 先生 講義録

をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.26-・月曜日・・

首と肩は昨日の宮崎はり研究会の小里で治してもらいました。

感謝・・・

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

風の種類について。

⑨ ○ 表・裏 〔風の種類〕

P15上段1行目 ~ P15上段中程までより。

1、脳風: 裏にきた病:

2、眼風・目風 : 表にきた病:

○ その他 〔風の種類〕

P15上段中程 ~ P16上段中程までより。

3、酒風(漏風1):これは酒を飲んで風にあたり、起こる。

4、漏風2: ご飯食べる時に汗が多く出て風の病となる事。

「事を労する事を能わず」= 仕事をする気にならない。

5、内風: 夜、房に入りて汗出でて風に中(あた)れば即ち内風をなす。

(内耗其清、外関腠理、因内風襲、故曰内風。)

6、腸風飧泄(ちょうふうそんせつ):これは腸に風が入った場合、

7、泄風:これは風が腠理に入った場合、

8、首風:これは「湯ざめの風」といわれる物です。

9、五臓の風:

( 肝の風・心の風・脾の風・肺の風・腎の風 )

の分け方もあります。

古典解説1:「甲乙経」は黄帝内経を解説する本で、

これは大体上記の様な症状的な物を並べて書いてある様です。

古典解説2:「千金方」著者:孫思邈 の本では各症状は別としまして、

ほとんどこれを「中風」即ち半身不随の様な症状で物を見ている傾向がある様です。

詳しくは、

南北経驗醫方大成 病証論

井上恵理 先生 講義録

をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.26-・月曜日・・

首と肩は昨日の宮崎はり研究会の小里で治してもらいました。

感謝・・・

⑧「中風」と脳梗塞

2012年03月23日

⑧ 「中風」より。

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

⑧ 「中風」(ちゅうふう)

P14下段12行目からP14下段終わりまで。より。

参考:【「中風」というのは「風」の邪が臓にあた中(あた)ったもの。】

(山口一誠の分類考察 ①より)

はじめに、東洋医学と西洋医学の概念の違いについて。

いわゆる現代医学で言う所の動脈硬化症から来た脳溢血、

或るいは脳梗塞といった病気から起こる半身不随の障害。

と、

東洋医学が診断する、これらの症状の捉え方は別物であると言う事。

で、

これからの展開を理解してください。

⑧ 「中風」(ちゅうふう)とは、

本文=

風の邪が臓腑に入るとどうなるか・・・?

風が五臓六腑に中(あた)ると、偏風(へんぷう)となり、

偏枯(へんこ)の症状になることです。

風が五臓に入ると半身不随になるという事ですね。

いわいる―・脳溢血・脳軟化症〔あるいは、脳梗塞〕と

いった症状になって偏(カタカタ)=片方の手が効かなくなる、

とういものを「中風」と言いう。

○ 偏枯については、風論緒論より。 P18下段、より。を参照ください。

○「中風」大成論原文より、p12上段6行目辺り。

干臓腑・口開手撒・眼合遺尿・髪直吐沫・揺頭直視・聲如鼾睡者難治

井上恵理先生の講義から、

p32上段後より5行目より。

「中風」について。大成論原文の解説=

風邪が臓腑に入った時、すなわち、「中風」のことです。

その症状は、口が開いて、手も開いてしまい、眼は塞いだままで、

〔小便が〕垂れ流しになってしまう。

髪直〔逆立ち〕〔口から〕沫(あわ)を吐き

頭を揺すり直視してその声は鼾睡(かんすい:イビキ)の

ように聞こえる。

こうゆう状態の者は治りにくい。

○ 中風の治療 P16上段11行目からP17上段12行目まで。より。

― 「医学正伝」という本には、中風に対する治療法が書いてあります。

①中風で汗なくして悪寒する物。

これは膀胱経の至陰穴から瀉血(刺絡)すれば良い。

②中風汗あって悪寒する物、風府穴に鍼をすれば良い。

③中風で汗なくして体熱して悪寒しない物、

これは陥谷穴、厲兌穴に鍼をすれば良い。

陽明〔胃経〕の賊邪(ゾクジャ)を瀉すんだという考え方ですね。

④中風で汗なくて身体の冷える物、

これは脾経の隠白穴に鍼をすれば良いとあります。

⑤中風で汗があって熱の無い物、これは腎経の太谿穴を刺せば良い。

⑥中風六経混沌としている物、

これは少陽・厥陰にかかわる物であり、病状としては痙攣を起したり、

麻木といって全然利かなく成ったりする。

〔麻木・・?(身体,精神的に)しびれた,無感覚になった.〕

こうゆう物には厥陰肝経の井穴・太敦穴、

その経の過る処を刺すとあります。

―それから少陽経の絶骨穴にお灸をして以ってその熱をひく、とあります。

参考文献 :

賊邪(ゾクジャ)難経五十難についてそれぞれ述べられています、参照されたし。。

経絡鍼療(458号)平成20年11月号。

P20- 古典講義=「難経」講義(36)井上恵理(講師)。

「難経の臨床考察」福島弘道(著)・p119-

「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)「難経 五十難」p198-

⑧ 【中風の意味は東洋医学的に理解しないと分からない。・・】

○〈 風邪と脳出血 〉 P124下段からP125下上段5行目まで、より。

― 〔東洋医学的に診断すると〕

―純粋な風邪は、現代における脳出血症状〔脳梗塞症状から〕

半身不随の病態に成る物です。

我々が専門的〔東洋医学的〕にいう風邪に中(あた)った中風とは、

半身不随に成ったのが、風邪に成ったというのです。

半身不随は風邪ではなく、あれは頭の血管が破れたものだというかもしれませんが、

頭の血管が破れるような身体に成る事が風邪を引いたという事です。―

―〔東洋医学的で考える〕と、風邪が入ったから中風に成るという考え方は―

中風を受けるか、受けないか、風邪に中るか、中らないかによって決まるのです。

そうゆう身体が有るか無いかが問題に成って来るのです。

そうゆう事を考えると、中風を受ける様な証がなくてはならない、

証を見つけ出すのが我々、〔経絡鍼灸家〕の治療の根本にある。

ましてや証は各人によって違うのです。

鍼灸においては経絡別に考えて証を考えなくてはならないのです。

⑧ 中風の関連 臨床質問 P168上段の「問と答え」から。

(問)

―中風の邪は、臓を犯すと言われますから、

陰経に影響を及ぼすと思います。

この場合、外邪ですので実として現れるのですか、

虚として現れるのですか・・?

(井上恵理先生の答え)

中風の邪は、臓を犯すというが、中風といったら、

もう臓を犯していると言う事です。

中(あた)る と言う事は、臓に入ったという事です。

治療法は、

陰経を主とするのですが、

実として現れるか虚として現れるかは、

その人の身体によります。

中風は病因ですから、

これだけで虚実は言えない、

その人の身体が、反抗的であれば実となり、

それに耐えられない身体であれば虚になって現れます。

―そこで〔鍼灸では〕経絡の調和が問題になって来る訳です。

―〔そして〕症状と脉とが不一致の物は治りにくい。―

(問)―

今の話で症状と脉とが一致しない時、

主証をどちらで取った方が良いですか・・?

(井上恵理先生の答え)

脉の方で取ります。

治りにくいから一番いいのはやらない方がいいです。

⑧ 臨床質問 P203下段最後の行から、P204下段2行目。の「問と答え」から。

(問)

外邪が病体を犯す場合、感、傷、中の順序で

皮毛、経絡、臓腑を犯すと考えられますが、

例えば、中風の様な病症は直ちに臓腑を犯すように見えますが、

これは感、傷の時期を、患者が気付かなかったか、

あるいは治療家のみが機会がなかったか・・・・?

(井上恵理先生の答え)

― 中風に成ったという事は臓腑を犯したという事です。

順序はどうなるか解らない。

傷寒論では、例えば、太陽病、少陽病、陽明病の順序に成っている―

それでは太陽病を経なければ、

少陽病、陽明病に入らないかと言うとそうでは無いのです。

突然、陽明の病気に成る場合も有るのです。

外邪の侵入はその人の一番欠点の所に入るという事です。

― 人の身体は結局が、無秩序な物です。

同じ条件で同じ家にいて、同じ物を食べても、

同じ仕事をしても、同じ状態ではいないという事です。

その人には素因が有り、精神的な考え方も有る。

物の好き嫌いもあれば色々ながあるから複雑に成って来るので、

順序良くこう成るとは考えないのです。

1939年(昭和十四年)

経絡鍼灸の理論と法則が世界で始めて確立された。

※ 経絡鍼灸の治療の考え方。P18下段、より。を参照ください。

―東洋医学はどこまでも治療という立場から物を考える。―

この病気はこうしたら治るという事で、

そうゆう分け方をしてるんです。―

― この偏枯という病名は風が臓腑に中った為に起こった物だという考え方によって治療することの出来る一連の病症を意味している。

つまり、病の原因である風を治してやる事が偏枯の治療なる。-―

【井上恵理先生の「どんでん返し講義」と経絡鍼灸の理論確立の過程を知る思い・・】

○ 中風の治療

P16下段後から7行目からP17上段12行目まで。より。を参照されたし。

我々の行う経絡治療は証に従って治療するのですから、―

だから、他の診断法(望聞問切の四診法)を使い虚実を決め、

虚なら補い、実なら瀉すんだと、こう考えれば良い訳です。

この「医学正伝」に書かれている治療法を実際に臨床でやってみて良いかどうかは、

私もまだやった事がないんで分からないですが、

古典に書かれている事を、こういった事柄がこうゆう本に出ているだと皆さんに説明すると、

他の方(病因や病症)はあまり興味はないけれど、

ツボの名前があがると興味が出てくるんでしょう、

それじゃ駄目なんです。

他の方(病因や病症)を覚えなさい。

ツボの事なんか覚えなくても良いんだから。

そんなことで良いのなら経絡治療はいらないです。

〈 漢方〔薬〕と経絡治療 〉

P125上段後より9行目からP125下段10行目まで、より。

― 我々の方〔経絡鍼灸治療家〕は、

〔漢方〕薬を用いないから、

治療の基になる経絡の中に経絡のアンバランス、

虚実という物を「証」にして取り扱っている。

すなわち我々のいうところの経絡治療です。

こうした鍼灸における「証」の決定、

証は経絡別に決めなければならないという事を考え出したのは、

昭和十四年からです。

それ以前には、肝虚証、腎虚証と有っても治療に応用する迄には至っていないのです。

〔証を〕治療と結びつけ、治療と一貫した法則の中で扱ったのが我々です。

経絡〔鍼灸〕治療という現在の方法の中には、

新しい言語、言葉をたくさん作っております。

例えば本治法と標治溯洄法(ひょうちそかいほう)、

これも標本という言葉はあります。

証が本であって、現れる症状が標です。

― これは素問標本論篇に書いてあります。

本を治せば標は自然に治るという。

それを治療法として、

これが本治法であり、

これが標治法である区別したのは

我々の年代です。

それから証と症の区別に〔ついて〕、

昔の物は証と症の区別が無く、みんな証です。

あれは証候、証状と各本によって区別して無く同じ言葉を使っている。

我々がこうゆう事を提唱したのは、

鍼灸術の一貫した治療法則がなければいけないと、

こうゆう法則を作ったのです。

1939年(昭和十四年)

経絡鍼灸の理論と法則が世界で始めて確立された。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.23-・筋曜日・・首と肩がコッテル・・・

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

⑧ 「中風」(ちゅうふう)

P14下段12行目からP14下段終わりまで。より。

参考:【「中風」というのは「風」の邪が臓にあた中(あた)ったもの。】

(山口一誠の分類考察 ①より)

はじめに、東洋医学と西洋医学の概念の違いについて。

いわゆる現代医学で言う所の動脈硬化症から来た脳溢血、

或るいは脳梗塞といった病気から起こる半身不随の障害。

と、

東洋医学が診断する、これらの症状の捉え方は別物であると言う事。

で、

これからの展開を理解してください。

⑧ 「中風」(ちゅうふう)とは、

本文=

風の邪が臓腑に入るとどうなるか・・・?

風が五臓六腑に中(あた)ると、偏風(へんぷう)となり、

偏枯(へんこ)の症状になることです。

風が五臓に入ると半身不随になるという事ですね。

いわいる―・脳溢血・脳軟化症〔あるいは、脳梗塞〕と

いった症状になって偏(カタカタ)=片方の手が効かなくなる、

とういものを「中風」と言いう。

○ 偏枯については、風論緒論より。 P18下段、より。を参照ください。

○「中風」大成論原文より、p12上段6行目辺り。

干臓腑・口開手撒・眼合遺尿・髪直吐沫・揺頭直視・聲如鼾睡者難治

井上恵理先生の講義から、

p32上段後より5行目より。

「中風」について。大成論原文の解説=

風邪が臓腑に入った時、すなわち、「中風」のことです。

その症状は、口が開いて、手も開いてしまい、眼は塞いだままで、

〔小便が〕垂れ流しになってしまう。

髪直〔逆立ち〕〔口から〕沫(あわ)を吐き

頭を揺すり直視してその声は鼾睡(かんすい:イビキ)の

ように聞こえる。

こうゆう状態の者は治りにくい。

○ 中風の治療 P16上段11行目からP17上段12行目まで。より。

― 「医学正伝」という本には、中風に対する治療法が書いてあります。

①中風で汗なくして悪寒する物。

これは膀胱経の至陰穴から瀉血(刺絡)すれば良い。

②中風汗あって悪寒する物、風府穴に鍼をすれば良い。

③中風で汗なくして体熱して悪寒しない物、

これは陥谷穴、厲兌穴に鍼をすれば良い。

陽明〔胃経〕の賊邪(ゾクジャ)を瀉すんだという考え方ですね。

④中風で汗なくて身体の冷える物、

これは脾経の隠白穴に鍼をすれば良いとあります。

⑤中風で汗があって熱の無い物、これは腎経の太谿穴を刺せば良い。

⑥中風六経混沌としている物、

これは少陽・厥陰にかかわる物であり、病状としては痙攣を起したり、

麻木といって全然利かなく成ったりする。

〔麻木・・?(身体,精神的に)しびれた,無感覚になった.〕

こうゆう物には厥陰肝経の井穴・太敦穴、

その経の過る処を刺すとあります。

―それから少陽経の絶骨穴にお灸をして以ってその熱をひく、とあります。

参考文献 :

賊邪(ゾクジャ)難経五十難についてそれぞれ述べられています、参照されたし。。

経絡鍼療(458号)平成20年11月号。

P20- 古典講義=「難経」講義(36)井上恵理(講師)。

「難経の臨床考察」福島弘道(著)・p119-

「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)「難経 五十難」p198-

⑧ 【中風の意味は東洋医学的に理解しないと分からない。・・】

○〈 風邪と脳出血 〉 P124下段からP125下上段5行目まで、より。

― 〔東洋医学的に診断すると〕

―純粋な風邪は、現代における脳出血症状〔脳梗塞症状から〕

半身不随の病態に成る物です。

我々が専門的〔東洋医学的〕にいう風邪に中(あた)った中風とは、

半身不随に成ったのが、風邪に成ったというのです。

半身不随は風邪ではなく、あれは頭の血管が破れたものだというかもしれませんが、

頭の血管が破れるような身体に成る事が風邪を引いたという事です。―

―〔東洋医学的で考える〕と、風邪が入ったから中風に成るという考え方は―

中風を受けるか、受けないか、風邪に中るか、中らないかによって決まるのです。

そうゆう身体が有るか無いかが問題に成って来るのです。

そうゆう事を考えると、中風を受ける様な証がなくてはならない、

証を見つけ出すのが我々、〔経絡鍼灸家〕の治療の根本にある。

ましてや証は各人によって違うのです。

鍼灸においては経絡別に考えて証を考えなくてはならないのです。

⑧ 中風の関連 臨床質問 P168上段の「問と答え」から。

(問)

―中風の邪は、臓を犯すと言われますから、

陰経に影響を及ぼすと思います。

この場合、外邪ですので実として現れるのですか、

虚として現れるのですか・・?

(井上恵理先生の答え)

中風の邪は、臓を犯すというが、中風といったら、

もう臓を犯していると言う事です。

中(あた)る と言う事は、臓に入ったという事です。

治療法は、

陰経を主とするのですが、

実として現れるか虚として現れるかは、

その人の身体によります。

中風は病因ですから、

これだけで虚実は言えない、

その人の身体が、反抗的であれば実となり、

それに耐えられない身体であれば虚になって現れます。

―そこで〔鍼灸では〕経絡の調和が問題になって来る訳です。

―〔そして〕症状と脉とが不一致の物は治りにくい。―

(問)―

今の話で症状と脉とが一致しない時、

主証をどちらで取った方が良いですか・・?

(井上恵理先生の答え)

脉の方で取ります。

治りにくいから一番いいのはやらない方がいいです。

⑧ 臨床質問 P203下段最後の行から、P204下段2行目。の「問と答え」から。

(問)

外邪が病体を犯す場合、感、傷、中の順序で

皮毛、経絡、臓腑を犯すと考えられますが、

例えば、中風の様な病症は直ちに臓腑を犯すように見えますが、

これは感、傷の時期を、患者が気付かなかったか、

あるいは治療家のみが機会がなかったか・・・・?

(井上恵理先生の答え)

― 中風に成ったという事は臓腑を犯したという事です。

順序はどうなるか解らない。

傷寒論では、例えば、太陽病、少陽病、陽明病の順序に成っている―

それでは太陽病を経なければ、

少陽病、陽明病に入らないかと言うとそうでは無いのです。

突然、陽明の病気に成る場合も有るのです。

外邪の侵入はその人の一番欠点の所に入るという事です。

― 人の身体は結局が、無秩序な物です。

同じ条件で同じ家にいて、同じ物を食べても、

同じ仕事をしても、同じ状態ではいないという事です。

その人には素因が有り、精神的な考え方も有る。

物の好き嫌いもあれば色々ながあるから複雑に成って来るので、

順序良くこう成るとは考えないのです。

1939年(昭和十四年)

経絡鍼灸の理論と法則が世界で始めて確立された。

※ 経絡鍼灸の治療の考え方。P18下段、より。を参照ください。

―東洋医学はどこまでも治療という立場から物を考える。―

この病気はこうしたら治るという事で、

そうゆう分け方をしてるんです。―

― この偏枯という病名は風が臓腑に中った為に起こった物だという考え方によって治療することの出来る一連の病症を意味している。

つまり、病の原因である風を治してやる事が偏枯の治療なる。-―

【井上恵理先生の「どんでん返し講義」と経絡鍼灸の理論確立の過程を知る思い・・】

○ 中風の治療

P16下段後から7行目からP17上段12行目まで。より。を参照されたし。

我々の行う経絡治療は証に従って治療するのですから、―

だから、他の診断法(望聞問切の四診法)を使い虚実を決め、

虚なら補い、実なら瀉すんだと、こう考えれば良い訳です。

この「医学正伝」に書かれている治療法を実際に臨床でやってみて良いかどうかは、

私もまだやった事がないんで分からないですが、

古典に書かれている事を、こういった事柄がこうゆう本に出ているだと皆さんに説明すると、

他の方(病因や病症)はあまり興味はないけれど、

ツボの名前があがると興味が出てくるんでしょう、

それじゃ駄目なんです。

他の方(病因や病症)を覚えなさい。

ツボの事なんか覚えなくても良いんだから。

そんなことで良いのなら経絡治療はいらないです。

〈 漢方〔薬〕と経絡治療 〉

P125上段後より9行目からP125下段10行目まで、より。

― 我々の方〔経絡鍼灸治療家〕は、

〔漢方〕薬を用いないから、

治療の基になる経絡の中に経絡のアンバランス、

虚実という物を「証」にして取り扱っている。

すなわち我々のいうところの経絡治療です。

こうした鍼灸における「証」の決定、

証は経絡別に決めなければならないという事を考え出したのは、

昭和十四年からです。

それ以前には、肝虚証、腎虚証と有っても治療に応用する迄には至っていないのです。

〔証を〕治療と結びつけ、治療と一貫した法則の中で扱ったのが我々です。

経絡〔鍼灸〕治療という現在の方法の中には、

新しい言語、言葉をたくさん作っております。

例えば本治法と標治溯洄法(ひょうちそかいほう)、

これも標本という言葉はあります。

証が本であって、現れる症状が標です。

― これは素問標本論篇に書いてあります。

本を治せば標は自然に治るという。

それを治療法として、

これが本治法であり、

これが標治法である区別したのは

我々の年代です。

それから証と症の区別に〔ついて〕、

昔の物は証と症の区別が無く、みんな証です。

あれは証候、証状と各本によって区別して無く同じ言葉を使っている。

我々がこうゆう事を提唱したのは、

鍼灸術の一貫した治療法則がなければいけないと、

こうゆう法則を作ったのです。

1939年(昭和十四年)

経絡鍼灸の理論と法則が世界で始めて確立された。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.23-・筋曜日・・首と肩がコッテル・・・

⑦傷風・風論緒論

2012年03月19日

⑦ ○ 傷風 (しょうふう)

○ 風論緒論

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

⑦

○ 傷風 (しょうふう)

P14上段4行目からP14下段10行目より。

○ 風論緒論

P18上段1行目からP20上段中ほど、より。

【「傷風」とは、経脉を「風」の邪がやぶ傷(やぶ)ったもの。】

(山口一誠の分類考察 ①より)

風(邪)が経脈に入った時の「病証」についてみていこうと思います。

なお、「風論緒論」でも、「傷風」を講義されていますので、

ここでは一緒に私の分類考察を展開してみます。

井上恵理先生は、このコーナーでは、

陽明の病証、太陽の病証・衛気、営血、について講義されています。

また、

井上恵理先生は「南北経驗醫方大成による病証論」を講義されるにあたり、

次のような参考文献を紐解いて講義されています。

黄帝内経素問の第四十二「風論」、第十九「玉機真蔵論」・「諸病原侯論」:病症論の原典・「景岳全書」:「類経」を著した張介賓の著作・「医学正伝」・「万病回春」・「啓廸集」:曲直瀬道三の著作・「医心方」:丹波康頼の著作・「病因指南」:岡本一抱の著作・「素問」台湾本「脈要精微論」:王泳注(著)など・・・

経絡鍼灸家は、現代人の病状を改善し、未病を防ぐ責任があります。

井上恵理先生の言葉として「―東洋医学はどこまでも治療という立場から物を考える。―この病気はこうしたら治るという事で、〔古典の文献を分類解釈する。〕

::::

○ 陽明の病証

( 黄帝内経:素問の第2巻、第四十二「風論」第三節、原文 )

風氣與陽明入胃。

循脈而上至目内眥。

其人肥則風氣不得外泄、

則爲熱中而目黄。

其人痩則外泄而寒、

則爲寒中而泣出。

※ 下記の〔 〕内は山口一誠の解説?

〔風邪が陽明胃経と胃に入り。〕

〔経脉に随って鼻茎を上がり、鼻の山根にて左右交わり再び別れ、目の内まなじり、に至る。〕

〔その人が肥満体なら、風気は外に泄ることが出来ない。〕

〔そして、胃の中に熱が籠り胃経の始まりの目が黄ばむ。〕

〔その人が痩せたタイプなら、風気は外に泄れて、寒気が出る。〕

〔そして、胃の中が冷たくなって胃経の始まりの目から涙が出る。〕

井上恵理先生の講義から、傷風「陽明の病証」を診たてるポイント。

① 肌の色が黄色という色をなす事で「風邪の邪」が経脉に入ったと診る事。

この症状は肥満タイプに多くみられ、痩せた人には少ない。―

② 太った人の場合は、「風邪の気」が経脉に入って、外に泄れる事が出来ない(太っていて皮膚〔腠理〕蜜である)ので、即ち熱中して目が黄色くなる。

〔また、〕風邪の邪が泄れないで経脉の中に熱をなすという事を考えてみますと、黄疸という症状があります。黄疸の時は熱が出て食欲不振になり、身体が黄色くなって目が黄色くなる。あるいは目だけが黄色くなる場合もあります。

③ 痩せた人のの場合は、気が泄れて寒をなす。即ち寒中して涙が出る。

これは、「風邪の気」が経脉に入っても痩せた人の皮膚〔腠理〕は荒い為に気が泄れてしまう ので、寒中して涙が出る、訳です。

足の陽明胃経 の 流注・・はこちらを参照されたし。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c206.html

::::

【「傷風」とは、経脉を「風」の邪がやぶ傷(やぶ)ったもの。】

(山口一誠の分類考察 ①より)

○ 太陽の病証・衛気。

(黄帝内経:素問の第2巻、第四十二「風論」第四節、原文 )

風氣與太陽倶入、

行諸脈兪

散於分肉之間

與衛気相干

其道不利

故使肌肉肌憤䐜而有傷

衛氣有所凝而不行

故其肉有不二也

※ 下記の〔 〕内は山口一誠の解説?

〔風邪が太陽膀胱経には入り、〕

〔膀胱経の背兪穴に行き、〕

〔体表の筋肉の所に散じて、〕

〔風邪と衛気が抗争する。〕

〔その為に背部の経絡に不備がおこる。〕

〔だから、肌肉憤䐜(ふんしん)皮膚や筋が傷つき吹き出物が出来る。〕

〔皮膚を防衛する衛気が凝りの有る所に行けない。〕

〔ゆえに、其の肉、不二(感覚がなく)なる。〕

〔私たち経絡鍼灸家は浅い刺鍼で治療をします。その理由を井上恵理先生の講義から、読み取れます。

ここでは、

後背部のコリやシビレ、吹き出物、について、その発生の解説が成されています。〕

井上恵理先生の講義から、傷風「太陽の病証・衛気。」を診たてるポイント。

○ 風が衛気と営血に入った時、気と血を傷る時の状態が、また風論にある。

風が太陽(膀胱経)と倶に入れば諸脉即ち兪に出ず、つまり経脈の中の兪穴に出てくる。そして膨らんで分肉の間に散じて(分肉の間は衛気の守る所)その気通ぜず。その道通ぜず肌肉憤䐜(ふんしん)する。肌肉とは筋肉です。これが憤り、䐜(はれ)るというのですから、筋肉が堅くなるという意味です。そして傷をなす。これは吹き出物が出てくる事です。衛気凝ることあって行かず、故に不二する事あり。つまり身体を守る気が侵されてしまうからその為に「凝る所」ができて経脈が流れなくなって、不二(感覚がなくなる)を為すんだという訳です。

::::

【「傷風」とは、経脉を「風」の邪がやぶ傷(やぶ)ったもの。】

(山口一誠の分類考察 ①より)

○ 営血

○ 風が営気を侵した場合

(黄帝内経:素問の第2巻、第四十二「風論」第五節、原文 )

癘者有榮氣熱腑

其氣不清

故使其鼻柱壊而色敗

皮膚潰瘍

風氣客於脉而不去

名曰癘風或名曰寒熱

※ 下記の〔 〕内は山口一誠の解説?

〔癘者(レイジャ):感染症に罹患した人は榮氣が熱を持ち腐敗する。〕

〔その気は清らかでない。〕

〔ゆえに、鼻の穴がただれ、皮膚の艶がなくなる。〕

〔鼻の粘膜が潰瘍する。〕

〔風邪が経脈に宿って去らない。〕

〔これの病名を癘風(レイフウ)あるいは、寒熱と言う。〕

〔私たち経絡鍼灸家は浅い刺鍼で治療をします。その理由を井上恵理先生の講義から、読み取れます。

ここでは、

鼻炎や蓄膿症について、その発生の解説が成されています。〕

井上恵理先生の講義から、傷風「営血・風が営気を侵した場合」を診たてるポイント。

○ 営血

営血が傷(やぶ)られると鬱熱して鼻柱がやぶれて、皮膚がかゆくなって破れるといった症状を起こします。で、「脈要精微論」に脈風に癘(れい)を為すと記されています。これらの物も、衛気(えき)と営血(えいけつ)におけるつまり「気」を傷られた時と、「血」を傷られた時の病態が書かれている訳です。

○ 風が営気を侵した場合は、熱欝(ねつうつ)ありて鼻柱ただれ、色破れ皮膚が潰瘍すると書かれています。熱欝とは、熱が外に出ないで身体の内側に入ってしまう事で、外から触れたのでは熱を感じないが脉は数になっている状態です。

【 診断のポイント:風邪が営気を侵した時、脉は数なら、熱欝(ねつうつ)あるかも・・】

それから、鼻柱ただれというのは、鼻の穴がただれるいう事で、だから鼻水が出てくる訳です。で、鼻水が出る風邪は臨床的には熱欝している事が多いので外には熱が出て来ませんね。鼻カタルでもって発熱したってのは無いんです。

鼻カタルを起している時には発熱していないです。それでは熱が無いかというと実は内側に熱がある訳で、脉が数脉になる訳です。色破れ、というのは皮膚の艶がなくなる事で、潰瘍するというのは瘍(はれ物)が出来て潰(つぶれ)るというのだから、何か吹き出物が出来る事だと思います。

なお、黄帝内経:素問の山口一誠の解説は、

黄帝内経「素問」訳注・著者:家本誠一・発行:医道の日本社

を参考にしています。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.19-・月曜日・・

○ 風論緒論

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

⑦

○ 傷風 (しょうふう)

P14上段4行目からP14下段10行目より。

○ 風論緒論

P18上段1行目からP20上段中ほど、より。

【「傷風」とは、経脉を「風」の邪がやぶ傷(やぶ)ったもの。】

(山口一誠の分類考察 ①より)

風(邪)が経脈に入った時の「病証」についてみていこうと思います。

なお、「風論緒論」でも、「傷風」を講義されていますので、

ここでは一緒に私の分類考察を展開してみます。

井上恵理先生は、このコーナーでは、

陽明の病証、太陽の病証・衛気、営血、について講義されています。

また、

井上恵理先生は「南北経驗醫方大成による病証論」を講義されるにあたり、

次のような参考文献を紐解いて講義されています。

黄帝内経素問の第四十二「風論」、第十九「玉機真蔵論」・「諸病原侯論」:病症論の原典・「景岳全書」:「類経」を著した張介賓の著作・「医学正伝」・「万病回春」・「啓廸集」:曲直瀬道三の著作・「医心方」:丹波康頼の著作・「病因指南」:岡本一抱の著作・「素問」台湾本「脈要精微論」:王泳注(著)など・・・

経絡鍼灸家は、現代人の病状を改善し、未病を防ぐ責任があります。

井上恵理先生の言葉として「―東洋医学はどこまでも治療という立場から物を考える。―この病気はこうしたら治るという事で、〔古典の文献を分類解釈する。〕

::::

○ 陽明の病証

( 黄帝内経:素問の第2巻、第四十二「風論」第三節、原文 )

風氣與陽明入胃。

循脈而上至目内眥。

其人肥則風氣不得外泄、

則爲熱中而目黄。

其人痩則外泄而寒、

則爲寒中而泣出。

※ 下記の〔 〕内は山口一誠の解説?

〔風邪が陽明胃経と胃に入り。〕

〔経脉に随って鼻茎を上がり、鼻の山根にて左右交わり再び別れ、目の内まなじり、に至る。〕

〔その人が肥満体なら、風気は外に泄ることが出来ない。〕

〔そして、胃の中に熱が籠り胃経の始まりの目が黄ばむ。〕

〔その人が痩せたタイプなら、風気は外に泄れて、寒気が出る。〕

〔そして、胃の中が冷たくなって胃経の始まりの目から涙が出る。〕

井上恵理先生の講義から、傷風「陽明の病証」を診たてるポイント。

① 肌の色が黄色という色をなす事で「風邪の邪」が経脉に入ったと診る事。

この症状は肥満タイプに多くみられ、痩せた人には少ない。―

② 太った人の場合は、「風邪の気」が経脉に入って、外に泄れる事が出来ない(太っていて皮膚〔腠理〕蜜である)ので、即ち熱中して目が黄色くなる。

〔また、〕風邪の邪が泄れないで経脉の中に熱をなすという事を考えてみますと、黄疸という症状があります。黄疸の時は熱が出て食欲不振になり、身体が黄色くなって目が黄色くなる。あるいは目だけが黄色くなる場合もあります。

③ 痩せた人のの場合は、気が泄れて寒をなす。即ち寒中して涙が出る。

これは、「風邪の気」が経脉に入っても痩せた人の皮膚〔腠理〕は荒い為に気が泄れてしまう ので、寒中して涙が出る、訳です。

足の陽明胃経 の 流注・・はこちらを参照されたし。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c206.html

::::

【「傷風」とは、経脉を「風」の邪がやぶ傷(やぶ)ったもの。】

(山口一誠の分類考察 ①より)

○ 太陽の病証・衛気。

(黄帝内経:素問の第2巻、第四十二「風論」第四節、原文 )

風氣與太陽倶入、

行諸脈兪

散於分肉之間

與衛気相干

其道不利

故使肌肉肌憤䐜而有傷

衛氣有所凝而不行

故其肉有不二也

※ 下記の〔 〕内は山口一誠の解説?

〔風邪が太陽膀胱経には入り、〕

〔膀胱経の背兪穴に行き、〕

〔体表の筋肉の所に散じて、〕

〔風邪と衛気が抗争する。〕

〔その為に背部の経絡に不備がおこる。〕

〔だから、肌肉憤䐜(ふんしん)皮膚や筋が傷つき吹き出物が出来る。〕

〔皮膚を防衛する衛気が凝りの有る所に行けない。〕

〔ゆえに、其の肉、不二(感覚がなく)なる。〕

〔私たち経絡鍼灸家は浅い刺鍼で治療をします。その理由を井上恵理先生の講義から、読み取れます。

ここでは、

後背部のコリやシビレ、吹き出物、について、その発生の解説が成されています。〕

井上恵理先生の講義から、傷風「太陽の病証・衛気。」を診たてるポイント。

○ 風が衛気と営血に入った時、気と血を傷る時の状態が、また風論にある。

風が太陽(膀胱経)と倶に入れば諸脉即ち兪に出ず、つまり経脈の中の兪穴に出てくる。そして膨らんで分肉の間に散じて(分肉の間は衛気の守る所)その気通ぜず。その道通ぜず肌肉憤䐜(ふんしん)する。肌肉とは筋肉です。これが憤り、䐜(はれ)るというのですから、筋肉が堅くなるという意味です。そして傷をなす。これは吹き出物が出てくる事です。衛気凝ることあって行かず、故に不二する事あり。つまり身体を守る気が侵されてしまうからその為に「凝る所」ができて経脈が流れなくなって、不二(感覚がなくなる)を為すんだという訳です。

::::

【「傷風」とは、経脉を「風」の邪がやぶ傷(やぶ)ったもの。】

(山口一誠の分類考察 ①より)

○ 営血

○ 風が営気を侵した場合

(黄帝内経:素問の第2巻、第四十二「風論」第五節、原文 )

癘者有榮氣熱腑

其氣不清

故使其鼻柱壊而色敗

皮膚潰瘍

風氣客於脉而不去

名曰癘風或名曰寒熱

※ 下記の〔 〕内は山口一誠の解説?

〔癘者(レイジャ):感染症に罹患した人は榮氣が熱を持ち腐敗する。〕

〔その気は清らかでない。〕

〔ゆえに、鼻の穴がただれ、皮膚の艶がなくなる。〕

〔鼻の粘膜が潰瘍する。〕

〔風邪が経脈に宿って去らない。〕

〔これの病名を癘風(レイフウ)あるいは、寒熱と言う。〕

〔私たち経絡鍼灸家は浅い刺鍼で治療をします。その理由を井上恵理先生の講義から、読み取れます。

ここでは、

鼻炎や蓄膿症について、その発生の解説が成されています。〕

井上恵理先生の講義から、傷風「営血・風が営気を侵した場合」を診たてるポイント。

○ 営血

営血が傷(やぶ)られると鬱熱して鼻柱がやぶれて、皮膚がかゆくなって破れるといった症状を起こします。で、「脈要精微論」に脈風に癘(れい)を為すと記されています。これらの物も、衛気(えき)と営血(えいけつ)におけるつまり「気」を傷られた時と、「血」を傷られた時の病態が書かれている訳です。

○ 風が営気を侵した場合は、熱欝(ねつうつ)ありて鼻柱ただれ、色破れ皮膚が潰瘍すると書かれています。熱欝とは、熱が外に出ないで身体の内側に入ってしまう事で、外から触れたのでは熱を感じないが脉は数になっている状態です。

【 診断のポイント:風邪が営気を侵した時、脉は数なら、熱欝(ねつうつ)あるかも・・】

それから、鼻柱ただれというのは、鼻の穴がただれるいう事で、だから鼻水が出てくる訳です。で、鼻水が出る風邪は臨床的には熱欝している事が多いので外には熱が出て来ませんね。鼻カタルでもって発熱したってのは無いんです。

鼻カタルを起している時には発熱していないです。それでは熱が無いかというと実は内側に熱がある訳で、脉が数脉になる訳です。色破れ、というのは皮膚の艶がなくなる事で、潰瘍するというのは瘍(はれ物)が出来て潰(つぶれ)るというのだから、何か吹き出物が出来る事だと思います。

なお、黄帝内経:素問の山口一誠の解説は、

黄帝内経「素問」訳注・著者:家本誠一・発行:医道の日本社

を参考にしています。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.19-・月曜日・・

七伝と間蔵について。南北経驗醫方大成・病証論 (付)

2012年03月09日

⑥ 【 七伝と間蔵について。】

(付)井上恵理先生の「病証論」臨床質問 〔 臨床問答集 〕

山口一誠の分類考察

ゆっくり堂鍼灸院でも、

来院される患者さんの、病証・腹証・脉証が一致している時は、治療経過は支障なく進みます。

が、病証・腹証・脉証が一致しない時は、困ってしまいます。

また、慢性病の方の場合は、治療経過と共に、その証が変化していきます。

そんな時、この古典理論を理解していると、

その「証」が変化する時、

良い変化と悪い変化を見極めるのに役立ちます。

南北経驗醫方大成 による 病証論 井上恵理 先生 講義録

(付)井上恵理先生の「病証論」臨床質問

P160上段1行目からP160下段後ろ4行目より。

【 七伝と間蔵について。】の臨床問答集が参考になると思います。

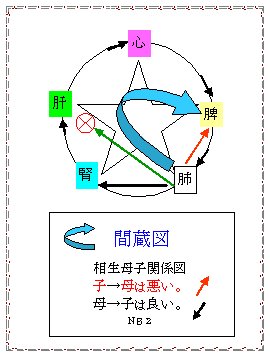

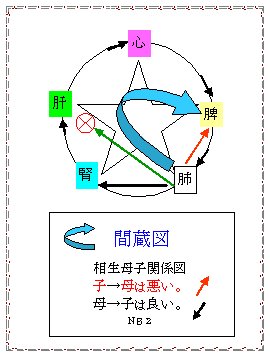

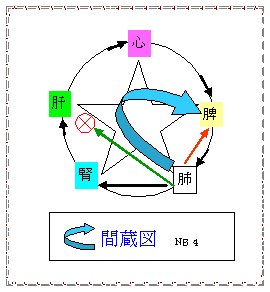

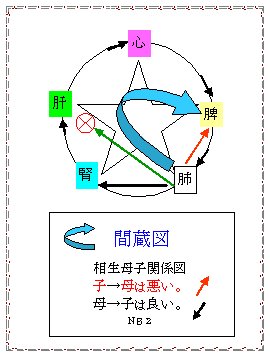

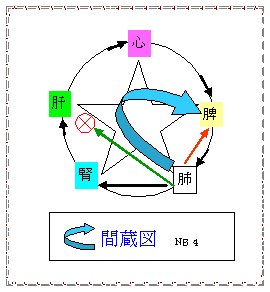

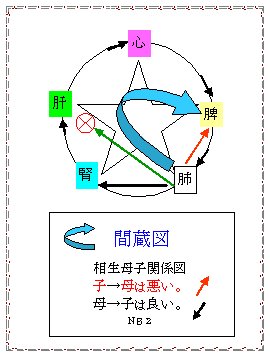

『七伝の者は死し、間蔵の者は生きる』という言葉が有ります。

【 径絡治療で証決定が変化する、良い変化と悪い変化について考えます。】

本文より抜粋・・・・

(質問)

主証変更をする時の脉証と病症について。

「医道の日本」昭和39年4月号に井上先生と岡部先生の対談の

中で、初めの主証が肝虚証で、2~3回治療して肺虚に成り、

さらに続けると腎虚になったという事で、

この主証が変わる時は、

もちろん脉証が主に成ると思うのですが、

この場合、脉証と脉証に伴う病症も主証と共に伴って行くのか・・・?。

(井上恵理先生の答え。):

これは伴って行くはずです。

伴って行かまなくては変化に成らない訳です。

頭が痛いとか、背中が張るとか、これらは全て症状ですね。

症状は、必ずしも証ではない場合が多いが、

証に対しての治療が脉診的〔経絡〕治療です。

そこで証の治療を行っていると症状の変化が有る訳です。

変化の仕方ですが、これは私〔井上恵理先生〕の体験上で、

― 難経〔五十三難〕の中に

『七伝の者は死し、間蔵の者は生きる』という言葉が有ります。

間蔵と七伝の違いは、例えば〔主証が〕肺から始まると肺肝脾腎心と伝わるのが七伝です。

相剋的に伝変する。

ただそれが一伝に来るか二伝に来るかは解らない訳です。

しかし、七伝に変化しているという事は、悪い結果を及ぼすと言って間違いない訳です。

ところが間臓に伝わる者は七伝の肺肝脾腎心の伝変を肺から肝を飛び越えて脾に行く事です。

間に蔵をおいて伝わる事で、即ち親に伝わる物です。

肺脾心肝腎と伝わって行くのが間蔵に伝わる物です。

そうすると病気を良くする方法はこの反対に行くという事です。

例えば、〔七伝の〕肺から肝に行く〔相剋〕は悪く、肝から肺に行く〔相侮〕は良い。

また、〔間蔵の〕肺(子)から脾(母)に行くのは悪く、肺(母)から腎(子)に行くのは良い。

所謂〔経絡治療をして〕相剋の逆〔相侮〕に行くのと、

相生の子に伝わるのは良い、症状が良くなると言う事です。

この患者は、もともと腎虚の体質です。―

〔症状は〕痔出血、脱肛、戦争で右の耳をやられ、

慢性の中耳炎、耳膿、聴覚無く、耳鳴の症状が有った。

始め肝虚で治療したら肺虚に成る。

これは相剋の反対に伝わって来た。

今度は相生の親(母)に伝わる物が子に伝わって来た、腎虚伝わって来た。

腎虚になった時、脉と症が一致して来た、痔出血、耳膿、これは腎虚の症状である。

肺虚が腎虚になった時、初めて病気が良く成って来ているのです。

こうゆう意味から言うと、

現在の病状と証が一致している場合は非常に治りやすいと言うことです。

病状と脉証が一致しない場合は、脉を変えて行く。

症状は変える事が出来ないから、

脉証を変えて行く、その証にもって行けば結局良くなると思います。 ―

参考文献:

難経五十三難についてそれぞれ述べられています、参照されたし。。

経絡鍼療(461号)平成21年2月号。P12- 古典講義=「難経」講義(37)井上恵理(講師)。

― 経絡鍼療(461号)P15-

病証的に診て我々が前の治療のカルテをよく観察してみると、

その病気のよし悪しが判る。

例えば、

熱が出ると皮膚が枯燥する。

皮膚枯燥すればそこにまた邪が再び起こって、

肝に病気を伝えると言うのは悪いんです。

熱が出たら汗がでなくちゃいけない。

そう言うものならば間蔵(脾)に伝わるものでもいいと。

だから

七伝に伝わるものは悪い、

相生に伝わるものは即ち生きるのだと考えればいいと思います。

― 治療家は臨床的にものを考える事が一番大事である。―

「難経の臨床考察」福島弘道(著)・p123-

「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)p206- 「難経 五十三難」

『七伝の者は死し、間蔵の者は生くとは何んの謂ぞや。』の解説・・・

― 病の伝変に七伝、間蔵と言う仕方があるが、

この二つは予後に良、不良がある。

七伝の者は不良で死し、

間蔵の者は比較的良好で病んでも生きるとされている。―

本間祥白先生の図形をアレンジしゆっくり堂的に作りました。

図: 七伝の相剋関係図

図: 間蔵図

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.9-・金曜日・・

(付)井上恵理先生の「病証論」臨床質問 〔 臨床問答集 〕

山口一誠の分類考察

ゆっくり堂鍼灸院でも、

来院される患者さんの、病証・腹証・脉証が一致している時は、治療経過は支障なく進みます。

が、病証・腹証・脉証が一致しない時は、困ってしまいます。

また、慢性病の方の場合は、治療経過と共に、その証が変化していきます。

そんな時、この古典理論を理解していると、

その「証」が変化する時、

良い変化と悪い変化を見極めるのに役立ちます。

南北経驗醫方大成 による 病証論 井上恵理 先生 講義録

(付)井上恵理先生の「病証論」臨床質問

P160上段1行目からP160下段後ろ4行目より。

【 七伝と間蔵について。】の臨床問答集が参考になると思います。

『七伝の者は死し、間蔵の者は生きる』という言葉が有ります。

【 径絡治療で証決定が変化する、良い変化と悪い変化について考えます。】

本文より抜粋・・・・

(質問)

主証変更をする時の脉証と病症について。

「医道の日本」昭和39年4月号に井上先生と岡部先生の対談の

中で、初めの主証が肝虚証で、2~3回治療して肺虚に成り、

さらに続けると腎虚になったという事で、

この主証が変わる時は、

もちろん脉証が主に成ると思うのですが、

この場合、脉証と脉証に伴う病症も主証と共に伴って行くのか・・・?。

(井上恵理先生の答え。):

これは伴って行くはずです。

伴って行かまなくては変化に成らない訳です。

頭が痛いとか、背中が張るとか、これらは全て症状ですね。

症状は、必ずしも証ではない場合が多いが、

証に対しての治療が脉診的〔経絡〕治療です。

そこで証の治療を行っていると症状の変化が有る訳です。

変化の仕方ですが、これは私〔井上恵理先生〕の体験上で、

― 難経〔五十三難〕の中に

『七伝の者は死し、間蔵の者は生きる』という言葉が有ります。

間蔵と七伝の違いは、例えば〔主証が〕肺から始まると肺肝脾腎心と伝わるのが七伝です。

相剋的に伝変する。

ただそれが一伝に来るか二伝に来るかは解らない訳です。

しかし、七伝に変化しているという事は、悪い結果を及ぼすと言って間違いない訳です。

ところが間臓に伝わる者は七伝の肺肝脾腎心の伝変を肺から肝を飛び越えて脾に行く事です。

間に蔵をおいて伝わる事で、即ち親に伝わる物です。

肺脾心肝腎と伝わって行くのが間蔵に伝わる物です。

そうすると病気を良くする方法はこの反対に行くという事です。

例えば、〔七伝の〕肺から肝に行く〔相剋〕は悪く、肝から肺に行く〔相侮〕は良い。

また、〔間蔵の〕肺(子)から脾(母)に行くのは悪く、肺(母)から腎(子)に行くのは良い。

所謂〔経絡治療をして〕相剋の逆〔相侮〕に行くのと、

相生の子に伝わるのは良い、症状が良くなると言う事です。

この患者は、もともと腎虚の体質です。―

〔症状は〕痔出血、脱肛、戦争で右の耳をやられ、

慢性の中耳炎、耳膿、聴覚無く、耳鳴の症状が有った。

始め肝虚で治療したら肺虚に成る。

これは相剋の反対に伝わって来た。

今度は相生の親(母)に伝わる物が子に伝わって来た、腎虚伝わって来た。

腎虚になった時、脉と症が一致して来た、痔出血、耳膿、これは腎虚の症状である。

肺虚が腎虚になった時、初めて病気が良く成って来ているのです。

こうゆう意味から言うと、

現在の病状と証が一致している場合は非常に治りやすいと言うことです。

病状と脉証が一致しない場合は、脉を変えて行く。

症状は変える事が出来ないから、

脉証を変えて行く、その証にもって行けば結局良くなると思います。 ―

参考文献:

難経五十三難についてそれぞれ述べられています、参照されたし。。

経絡鍼療(461号)平成21年2月号。P12- 古典講義=「難経」講義(37)井上恵理(講師)。

― 経絡鍼療(461号)P15-

病証的に診て我々が前の治療のカルテをよく観察してみると、

その病気のよし悪しが判る。

例えば、

熱が出ると皮膚が枯燥する。

皮膚枯燥すればそこにまた邪が再び起こって、

肝に病気を伝えると言うのは悪いんです。

熱が出たら汗がでなくちゃいけない。

そう言うものならば間蔵(脾)に伝わるものでもいいと。

だから

七伝に伝わるものは悪い、

相生に伝わるものは即ち生きるのだと考えればいいと思います。

― 治療家は臨床的にものを考える事が一番大事である。―

「難経の臨床考察」福島弘道(著)・p123-

「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)p206- 「難経 五十三難」

『七伝の者は死し、間蔵の者は生くとは何んの謂ぞや。』の解説・・・

― 病の伝変に七伝、間蔵と言う仕方があるが、

この二つは予後に良、不良がある。

七伝の者は不良で死し、

間蔵の者は比較的良好で病んでも生きるとされている。―

本間祥白先生の図形をアレンジしゆっくり堂的に作りました。

図: 七伝の相剋関係図

図: 間蔵図

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.9-・金曜日・・

⑤ 内因性の証症。一、風論:分類・考察

2012年03月03日

⑤ 内因性の病証。一、風論:分類・考察

一、風論:分類・考察

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

P13上段14行目からP14上段2行目より。

⑤ 内因性の病証

このコーナーでは、病気の主な原因が、

内因による感冒を講義されています。

人間の、精神的な疲れに、

つけこんで「風邪」が身体の中に入った感冒についてです。

〔内因が起こる条件は七情にある。〕

七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐の感情ことを言います。

この、七情に傷つけられ、精神を労傷し、

精神的過労という状態から引き起こされて現れる、

〔内傷の状態〕での感冒です。

そして、これは虚証になるのが建前(原則)です。

【 虚証の感冒の特徴。】

この時、皮膚の毛穴が広がり、腠理開くとき(虚)は、

しゃあしゃあとして寒をなす、状態になります。

外邪に中(あた)って最も虚した身体になっていると、

熱を出す事が出来なくなって今度は冷え性になります。

そして、― 主に起こる〔寒の症状〕は、

1:食欲不振になる。

2:意識が朦朧として考えがまとまらなくなり、不眠症を起す。

これらは気が虚してしまった事、

つまり「気虚」によって起こるのです。

風邪を引いたから胃腸が悪くなるというのではなくて、

風によって気虚とうい状態になり、

それで食欲不振になるという考え方なんです。

【 内因(内傷)による感冒の病状発生の過程(順番)】

風外邪 → 最も虚した身体〔内傷の状態〕→

腠理開くとき→ 身体寒をなし。→

「気虚」となる。→冷え性になる。→

寒の症状が出る→

1:食欲不振になる。

2:意識が朦朧として考えがまとまらなくなり、不眠症を起す。】

原則あれば例外アリ・・・

〔内傷の状態〕での感冒でも実証もあります。

風による感冒の中にも、

血が傷られる事によって熱をなす場合がある。

―熱が出る場合は、「肌肉を消す」といって

皮膚と筋肉の艶や弾力が無くなった状態で、

これは血が傷られる事によって起こる。

血が傷られているから外邪には入られ、

一方で気によって熱が出てくると、

こういう訳なんです。

例、

旦那さんが仕事の疲れから家に帰って

奥さんにあたる「おかずがまずい」とか、

感情的興奮が起こる。

これは感情的偏勝です。

例えば虚があって、

それによって片方が旺気して実証を呈するという意味です。

こんな時は、奥様は「ああ病気が出てる」と思えばいいのです。

けして、

ご主人が悪い訳では無いのです、

内傷の感冒が悪いのです?

::::::::::

参考

ゆっくり堂の経絡鍼灸 教科書より。

病因論

http://you-sinkyu.ddo.jp/c104.html

病気が起きる原因は大きく分けると三つあります。

① 内因

内面的な感情が強くなりすぎると発病します。

これは七情という感情です。

七情は、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐の感情ことを言います。

これらの感情がうっ積することで、病気が起きます。

② 外因

外邪が身体に作用して起こります。

これは六淫の外邪です。

風・寒・暑・湿・燥・火の六種の外からの病邪を六淫の邪と言います。

③ 不外内因

暴飲暴食と働きすぎ、遊びすぎです。

アルコールの飲みすぎと、胃腸を冷やす飲み物食べ物がいけません。

身体に無理を強いる活動もいけないことになります。

房事過多慎むべし、適切な陰陽の交わりはお互いに正気を増します。・・・

・・・・と、まとめてみました。

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.3-ひな祭りの日・・・

一、風論:分類・考察

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

P13上段14行目からP14上段2行目より。

⑤ 内因性の病証

このコーナーでは、病気の主な原因が、

内因による感冒を講義されています。

人間の、精神的な疲れに、

つけこんで「風邪」が身体の中に入った感冒についてです。

〔内因が起こる条件は七情にある。〕

七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐の感情ことを言います。

この、七情に傷つけられ、精神を労傷し、

精神的過労という状態から引き起こされて現れる、

〔内傷の状態〕での感冒です。

そして、これは虚証になるのが建前(原則)です。

【 虚証の感冒の特徴。】

この時、皮膚の毛穴が広がり、腠理開くとき(虚)は、

しゃあしゃあとして寒をなす、状態になります。

外邪に中(あた)って最も虚した身体になっていると、

熱を出す事が出来なくなって今度は冷え性になります。

そして、― 主に起こる〔寒の症状〕は、

1:食欲不振になる。

2:意識が朦朧として考えがまとまらなくなり、不眠症を起す。

これらは気が虚してしまった事、

つまり「気虚」によって起こるのです。

風邪を引いたから胃腸が悪くなるというのではなくて、

風によって気虚とうい状態になり、

それで食欲不振になるという考え方なんです。

【 内因(内傷)による感冒の病状発生の過程(順番)】

風外邪 → 最も虚した身体〔内傷の状態〕→

腠理開くとき→ 身体寒をなし。→

「気虚」となる。→冷え性になる。→

寒の症状が出る→

1:食欲不振になる。

2:意識が朦朧として考えがまとまらなくなり、不眠症を起す。】

原則あれば例外アリ・・・

〔内傷の状態〕での感冒でも実証もあります。

風による感冒の中にも、

血が傷られる事によって熱をなす場合がある。

―熱が出る場合は、「肌肉を消す」といって

皮膚と筋肉の艶や弾力が無くなった状態で、

これは血が傷られる事によって起こる。

血が傷られているから外邪には入られ、

一方で気によって熱が出てくると、

こういう訳なんです。

例、

旦那さんが仕事の疲れから家に帰って

奥さんにあたる「おかずがまずい」とか、

感情的興奮が起こる。

これは感情的偏勝です。

例えば虚があって、

それによって片方が旺気して実証を呈するという意味です。

こんな時は、奥様は「ああ病気が出てる」と思えばいいのです。

けして、

ご主人が悪い訳では無いのです、

内傷の感冒が悪いのです?

::::::::::

参考

ゆっくり堂の経絡鍼灸 教科書より。

病因論

http://you-sinkyu.ddo.jp/c104.html

病気が起きる原因は大きく分けると三つあります。

① 内因

内面的な感情が強くなりすぎると発病します。

これは七情という感情です。

七情は、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐の感情ことを言います。

これらの感情がうっ積することで、病気が起きます。

② 外因

外邪が身体に作用して起こります。

これは六淫の外邪です。

風・寒・暑・湿・燥・火の六種の外からの病邪を六淫の邪と言います。

③ 不外内因

暴飲暴食と働きすぎ、遊びすぎです。

アルコールの飲みすぎと、胃腸を冷やす飲み物食べ物がいけません。

身体に無理を強いる活動もいけないことになります。

房事過多慎むべし、適切な陰陽の交わりはお互いに正気を増します。・・・

・・・・と、まとめてみました。

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.3-ひな祭りの日・・・

④ 感冒について。一、風論:分類・考察

2012年03月02日

④ 感冒について。

一、風論:分類・考察

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

P12下段4行目からP13上段12行目より。

この「感冒について」コーナーでは、病気の主な原因が、

外因による「風という証」を講義されています。

身体の免疫力・抵抗力が力関係で「風の邪気」に負けた時の事です。

皮膚が本当に健康ならば邪を受けないのだけれど、

色々な原因で疲れて皮膚の守りが弱くなった所に風が入る時の事です。。

【 力関係で「風の邪気」に負けたときの感冒の捉え方。】

風邪が皮膚〔腠理〕の中に入って、

皮膚の守り神の「衛気」の力が十分に働かないので、

「風邪」を中に通じる(内部に代謝する)ことが出来ないし、

外にこれを洩らすことも出来ない(「風邪」を追い出せない)から、

即ち「風という証」になる。

【 二種類の風邪の症状について。実と虚の症状。】

① 実の症状:

風が入っても身体が、それほど衰弱していなければ、

これは熱となって表れる。

実証を呈する場合、腠理が閉じるから熱を出すんです。

熱は実証なりというのは、こういう訳なんです。

〔身体が熱を産熱して、風邪をやっける訳ですね・・・・〕

ここからは、経絡治療家が診立ての考え方のポイントです。

【風邪に冒された身体の状態は「虚中の実」の体力だという事。】

ここで実証と言っているのは「虚中の実」と

いうことを意味しているのです。―

風に入られるという事は虚なんです。

しかし邪は入ったけれど、

これに対して抵抗する力があるから熱になるんです。

だから「虚中の実」という事になるんです。

体が本当に弱り切っていれば実証には絶対にならない。

ある程度まで虚していて、

そこに外邪が入ったから実証になるんです。

つまり衛気が実する時はこれ熱をなす。

② 虚の症状:

風が入った時、身体が衰弱していば、

―身体が虚する時には身体は冷めたくなります。

冷える「感冒:風邪」とは、たとえば腹を下すとか、

あるいは手足が冷たくて寝られないとか、

小便が近いとか、

そういった感冒は冷えなんです。

そしてそれが皆、風によって起こっているんです。

・・・・と、まとめてみました。

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.2-夕方・・・

一、風論:分類・考察

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

P12下段4行目からP13上段12行目より。

この「感冒について」コーナーでは、病気の主な原因が、

外因による「風という証」を講義されています。

身体の免疫力・抵抗力が力関係で「風の邪気」に負けた時の事です。

皮膚が本当に健康ならば邪を受けないのだけれど、

色々な原因で疲れて皮膚の守りが弱くなった所に風が入る時の事です。。

【 力関係で「風の邪気」に負けたときの感冒の捉え方。】

風邪が皮膚〔腠理〕の中に入って、

皮膚の守り神の「衛気」の力が十分に働かないので、

「風邪」を中に通じる(内部に代謝する)ことが出来ないし、

外にこれを洩らすことも出来ない(「風邪」を追い出せない)から、

即ち「風という証」になる。

【 二種類の風邪の症状について。実と虚の症状。】

① 実の症状:

風が入っても身体が、それほど衰弱していなければ、

これは熱となって表れる。

実証を呈する場合、腠理が閉じるから熱を出すんです。

熱は実証なりというのは、こういう訳なんです。

〔身体が熱を産熱して、風邪をやっける訳ですね・・・・〕

ここからは、経絡治療家が診立ての考え方のポイントです。

【風邪に冒された身体の状態は「虚中の実」の体力だという事。】

ここで実証と言っているのは「虚中の実」と

いうことを意味しているのです。―

風に入られるという事は虚なんです。

しかし邪は入ったけれど、

これに対して抵抗する力があるから熱になるんです。

だから「虚中の実」という事になるんです。

体が本当に弱り切っていれば実証には絶対にならない。

ある程度まで虚していて、

そこに外邪が入ったから実証になるんです。

つまり衛気が実する時はこれ熱をなす。

② 虚の症状:

風が入った時、身体が衰弱していば、

―身体が虚する時には身体は冷めたくなります。

冷える「感冒:風邪」とは、たとえば腹を下すとか、

あるいは手足が冷たくて寝られないとか、

小便が近いとか、

そういった感冒は冷えなんです。

そしてそれが皆、風によって起こっているんです。

・・・・と、まとめてみました。

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.2-夕方・・・

③ かぜと風 風論:分類・考察

2012年03月02日

③ かぜと風

一、風論:分類・考察

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

P11-下段11行目からP12-下段3行目より。

かぜと風

――【 経絡治療を考える時 】――

【東洋医学でいう「風」の意味は、「動く気」である。】

―東洋医学でいう「風」は

(五邪の一つとして、またそれによって起こる病症として)考えながら、

〔井上恵理先生の〕講義を聞く事。

「風」は「震」という東方に位する動くことを司る卦に配当され、

気が動くことによって起こる一つの現象と考えると良い。

― 素問に「風論」と「玉機真蔵論」の項目がある。

ここに、「風は百病の長たり」とあり、いわいる「風」が変化すると

百(たくさん)の病を起こす事を言っている。

で、風は

五臓を傷るなり、

中風は風の人を傷るなり、

あるいは寒熱をなし、

あるいは熱中をなし、

あるいは寒中をなし、

冷風(ふるえ)をなす、

あるいは偏枯をなす、

とあります。

偏枯というのは偏(カタカタ)〔片方〕が

痺れるという事で半身不随を意味します。

ちなみに、五邪とは、

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録 の

P17上段11行目からP17下段終行より。

五邪【 五邪について 】

〔ここでは五邪〕は六淫(リクイン)の邪、あるいは五邪をさしています。

六淫の邪は、風暑寒湿燥火です。

―日本においては風暑寒湿の四つの邪が主に考えられます。

しかし、外国の乾燥した大陸などでは、

燥邪もあるのですから、知識として取り上げる事。―

―参考:東洋医学概論(基礎医学Ⅰ)p59の記載より。―

自然界には、風暑寒湿燥火(熱)の六気があり、

気候・気象の変化を主っている。

この六気が人体の適応能力を超えて作用したとき、

疾病の原因となり

六淫という。

また、

五行では五悪といい、

風熱湿燥寒に分類対応させている。

五行 木 火 土 金 水

五臓 肝 心 脾 肺 腎

五悪 風 熱 湿 燥 寒

に、まとめてみました。

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.2-

一、風論:分類・考察

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

P11-下段11行目からP12-下段3行目より。

かぜと風

――【 経絡治療を考える時 】――

【東洋医学でいう「風」の意味は、「動く気」である。】

―東洋医学でいう「風」は

(五邪の一つとして、またそれによって起こる病症として)考えながら、

〔井上恵理先生の〕講義を聞く事。

「風」は「震」という東方に位する動くことを司る卦に配当され、

気が動くことによって起こる一つの現象と考えると良い。

― 素問に「風論」と「玉機真蔵論」の項目がある。

ここに、「風は百病の長たり」とあり、いわいる「風」が変化すると

百(たくさん)の病を起こす事を言っている。

で、風は

五臓を傷るなり、

中風は風の人を傷るなり、

あるいは寒熱をなし、

あるいは熱中をなし、

あるいは寒中をなし、

冷風(ふるえ)をなす、

あるいは偏枯をなす、

とあります。

偏枯というのは偏(カタカタ)〔片方〕が

痺れるという事で半身不随を意味します。

ちなみに、五邪とは、

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録 の

P17上段11行目からP17下段終行より。

五邪【 五邪について 】

〔ここでは五邪〕は六淫(リクイン)の邪、あるいは五邪をさしています。

六淫の邪は、風暑寒湿燥火です。

―日本においては風暑寒湿の四つの邪が主に考えられます。

しかし、外国の乾燥した大陸などでは、

燥邪もあるのですから、知識として取り上げる事。―

―参考:東洋医学概論(基礎医学Ⅰ)p59の記載より。―

自然界には、風暑寒湿燥火(熱)の六気があり、

気候・気象の変化を主っている。

この六気が人体の適応能力を超えて作用したとき、

疾病の原因となり

六淫という。

また、

五行では五悪といい、

風熱湿燥寒に分類対応させている。

五行 木 火 土 金 水

五臓 肝 心 脾 肺 腎

五悪 風 熱 湿 燥 寒

に、まとめてみました。

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.3.2-