☆ 弾(だん)の脉状 ☆

2009年07月21日

瀉法の手技その14。

陽経の脉状名

弾(だん)の脉状

弾の脉状の特徴

どのようなか脉か:指を跳ね上げるような触感覚の脉である。

または、「弾(だん)」「はじく」「押し上げる」「突っ張る」「堅い」などの

感覚の脉である。そして、触覚的には特定の脉状にはなっていない。

また、古典の「牢脉(ろうみゃく)」や「革脉(かくみゃく)」

にも類似しているものもある。

ちなみに古典にある牢脉、革脉について述べておく。

「牢脉(ろうみゃく)」:血の変動によりおこる。

陰中の陽脉なり。沈似、伏に似たるは牢の位なり。

実、大、弦、長の四脉を合するは牢の体なり。

つづみ太鼓を押すが如し。

これを少し按せば無きが如く、

強く按せば有って指の広く堅く覚えるなり。

身のうち腫れて息づかいせわしく、命久しからず。

「革脉(かくみゃく)」:気の変動によりおこる。

弦を寒とし、を虚とするなり。

陰分における失血の脉なり。

太鼓の皮を按すがごとし。

脉の位地(場所)

陽分と中脉の間に感じられる。

または、最近の臨床からは、陰分にもある。

対象者

次のような慢性病のある者:

動脈硬化症・高血圧・低血圧・癌患者・リウマチ・心臓病・老衰・糖尿病・

などの者で、

次のような病状をあらわす時に診られる。:

頭痛・めまい・肩こり・よろめき・疲れやすい・動悸・胸いきれ等を訴える者。

また、

実体の体質者のみに現れ、虚体の者には現れない。

弾脉の原因

これは、身体の中で正邪抗争が起きているからである。

気血ともに、虚損渋滞している。

弾脉を治す手技

特定の手法はない。

所定の主証に随って、

陰より入念かつ充分に補うと、

陰分に注ぎ込まれた生気によって、

陽分に、「実脉の実邪」や「枯、堅等の虚勢の邪」として現れるので、

しかるべき処置をする。

また、

陰分での処置と病態の状態においては陰陽調和して改善をみる場合もある。

しかして、

経絡鍼灸術未熟な者が陽分に、

邪を上げきらないで、

陰分に弾脉として残ったままで、

軽率に瀉法を行うと、

脉は開き浮にして虚、

または散脉となり、

患者をして、

めまい、

息苦しい、

動悸、

冷や汗、

胸いきれの副作用を出す。

ゆっくり堂鍼灸院。

経絡鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月21日(火曜日)

☆ 堅(ケン)の脉状 ☆

2009年07月20日

瀉法の手技その13。

陽経の脉状名

堅(ケン)の脉状

堅の脉状の特徴

かれた木の小枝か古びた紙のひも紐に触れるような艶と潤いのない堅い脉状。

「枯の脉状」よりもやや堅く、強く触れる脉状。

血の変動によって現れる邪である。

対象者

慢性病を持つ、虚体患者。

身体がだるくさっぱりしないと訴える。

用 鍼

ステンレスの2番鍼。

本治法の対象穴

陽経の反応点、多くは絡穴が用いられる。

触覚所見によっては、郄穴、原穴等を代用する。

本治法の実技の手順

堅の手技

(1)

経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)

刺手は竜頭を軽く持ち、補法の手さばきで3~4ミリ刺入し、

幅広の抜き刺しを繰り返し、抵抗が取れたら、

(3)

押手にて穴所に密着させ、スーッと抜き去る。

本治法の効果

治療宜しければ、締まって艶のある和緩を得た脉状になり、身体が軽くなる。

患者様が精神的、肉体的、満足を実感できる手技を心がけます。

ゆっくり堂鍼灸院。

経絡鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月20日(月曜日)

----------------

☆ 枯(こ)の脉状 ☆

2009年07月19日

瀉法の手技その12。

陽経の脉状名

枯(こ)の脉状

枯の脉状の特徴

これは、脉所の陽部に、

「 かれた草の葉 」でも

乗っているのではないかと思われるつや艶とうるお潤いのない脉状である。

対象者

慢性病を持つ、虚体患者。

身体がだるくさっぱりしないと訴える。

用 鍼

ステンレスの1番鍼。

本治法の対象穴

陽経の反応点、多くは絡穴が用いられる。

触覚所見によっては、郄穴、原穴等を代用する。

本治法こ枯の手技の手順

(1)経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)刺手は竜頭を軽く持ち、補法の手さばきで2~3ミリ刺入し、

充分に補った後、幅狭に抜き刺しを軽く加え、抵抗が取れたら、

(3)押手の下面にて穴所に密着させ、スーッと抜き去る。

本治法の効果

治療宜しければ、

締まって艶のある和緩を得た脉状になり、

身体が軽くなる。

ゆっくり堂鍼灸院。

経絡鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月19日(日曜日)

ーーーーーーーーーーーーー

☆ 「虚性の邪」とは ☆

2009年07月18日

瀉法の手技その11。

☆ 「虚性の邪」とは ☆

虚体あるいは、

それに近い体力の持ち主が、

慢性的な病気や半健康状態にある時に、

内因による邪により、

旺気実の脉状を現すものです。

「虚性の邪」の脉状の一般例。

六部定位の比較脉診において、

右の寸口関上の脉位を中脉より静かに浮かせ、

陽脉をうかがったと時よりも、

その尺中を同様に観察すると、

尺中は寸口関上に比べて、

やや指に当たり、しかも高めに感じます。

これは、

三焦に「虚性の邪」が存在していると診ます。

ただし、

外邪による実脈とは違い、

観察者の指に「弱く触れる異状物の脉状」です。

「虚性の邪」は4つの脉状に分類され、それぞれを治す手技があります。

「虚性の邪」の分類は塵(ジン)・枯(こ)・堅(ケン)・弾(ダン)の4つです。

虚性の邪の基本の邪実の処理を「補中の瀉法」と呼称します。

「虚性の邪」を現す一般的な体質について。

一般的な特徴、新陳代謝機能の低下した状態です。

臓器の働き。

胃の状態として、胃酸不足があります。食後に、みぞおちがつかえ不快感がでます。

食事の内容は、甘い食物、辛い食物を欲しがります。また、無意識に、ご飯をたくさん食べ過ぎています。そして、苦い薬は絶対に飲めません。

大便の状態として、下痢をすると、お腹が痛くなります。

また、便秘をしても、のぼせがなく、コロコロの便(兎便)になります。

これらの現象は、大腸の働きが弱くなり大便を送り出すぜんどう運動機能が低下しているからです。

小便の状態として、稀薄な小便がたくさん出ます。

したがって小便に何回も行き総量が多くなります。

これは腎臓の働きが弱くなり水分の再吸収機能が衰えるからです。

その他の状態として、

生理不順・貧血性の生理痛・不妊症。 貧血で顔色が悪く、働くと調子が悪くフラフラして元気がなく、眠気のくる状態。手足から冷たくなり過労で心臓に痛みが出ます。

ゆっくり堂鍼灸院。

けいらく鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月18日(土曜日)

☆ 塵の手技 ☆

2009年07月17日

瀉法の手技その10。

☆ 塵の手技 ☆

瀉法の手技は、邪気を除くもの。

瀉法の目的は邪実である。

実するものは之を瀉す。

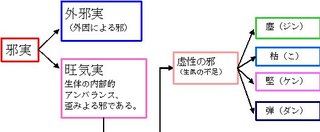

邪実は内外の邪による分類から、大きく二つに分類されます。

①外因による邪としての、外邪実。

②内因による邪、生体の内部的アンバランス、歪みよる邪である、旺気実。

さらに、②の旺気実は生体の「生気の不足」による「虚性の邪」があり、

この「虚性の邪」は4つの脉状に分類され、それぞれを治す手技があります。

「虚性の邪」の分類は塵(ジン)・枯(こ)・堅(ケン)・弾(ダン)の4つです。

本治法における瀉法の基本。

陰経(臓の経:肝・心・脾・肺・腎・心包)脉に対して、陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に邪実の脉状が浮き上げられます。

陽経(腑の経:胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)に現れる邪実の処理の方法です。

この邪実の脉状「虚性の邪」を瀉法します。

虚性の邪の基本の邪実の処理を「補中の瀉法」と呼称します。

☆ 塵の手技 ☆

陽経の脉状名

塵(ジン)の脉状

塵の脉状の特徴

枯、堅二者よりも更に生気が不足した虚体患者の脈。

脈は綿ぼこりでも積もった様な感じで、

左右の陽分を比較すると邪の部が、

フヮフヮしてやや大きく感じる脈状である。

対象者

慢性病を持つ、虚体患者。

愁訴の7~8割りは消退していて日常生活はおくっているが

身体がだるくさっぱりしないと訴える。

用 鍼

ステンレスの1番鍼。

本治法の対象穴

陽経の反応点、多くは絡穴が用いられる。

触覚所見によっては、郄穴、原穴等を代用する。

本治法の実技の手順

塵の手技

(1)

経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)

刺手は竜頭を軽く持ち、

接触ないし1ミリ程度刺入し、

補って、スーッと抜鍼する。

(3)

そのさい押手は、

わずかに穴所に密着させる程度でよい。

本治法の効果

治療宜しければフヮフヮ脈状が、

締まって艶のある和緩を得た脈状になり、

微熱が取れて身体が軽くなる。

ゆっくり堂鍼灸院。

けいらく鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月17日(金曜日)

--------------

☆ 陽経に現れた弦実の脉状 ☆

2009年07月16日

瀉法の手技その9。

瀉法の手技。

陽経(腑の経:胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)に現れる邪実の処理の方法である。

本治法における瀉法の基本。

陰経(臓の経:肝・心・脾・肺・腎・心包)脉に対して、陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に邪実の脉状が浮き上げられます。

そして、この邪実を瀉法します。

陽経の脉状名

☆ 陽経に現れた弦実の脉状 ☆

脉状の特徴

弓の弦の脉状。

血の変化であり、陰にしてやや深く、遅く、頗る変化しにくい邪の脈状。

対象者

血の主りによる、慢性痼疾の糖尿病、リウマチ、神経痛、更年期障害、

労倦の積み重ねの者。痺れ痛み、頭痛を訴える。

用 鍼

ステンレスの2番~3番鍼。

本治法の実技の手順

(1)経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)刺手は竜頭をある程度しっかり持ち、すみやかに4~5ミリ刺入し、

幅広に抜き刺しを行う。抵抗が取れたら、

(3)押手にて、ゆっくり下圧をかけ、ゆっくり鍼を抜きあげ、

先鍼が鍼口離れても尚、下圧をかけ続ける。

ゆっくり堂鍼灸院。

けいらく鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月16日(木曜日)

---------------

☆ 浮実の脉状 ☆

2009年07月15日

瀉法の手技その8。

☆ 浮実の脉状 ☆

浮実の脉状は、

陽経(腑の経:胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)に現れる。

邪実の脉状である。

本治法における瀉法の基本に基ずき、

陰経(臓の経:肝・心・脾・肺・腎・心包)脉に対して、

陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に

「浮実の脉状」が浮き上げられます。

そして、この浮実の瀉法について述べます。

陽経の脉状名

浮実の脉状

施術前の陰経の脉状は、

浮大の脉にして、数脉の高熱患者・有熱患者の脉状を現している。

本治法の基本に基づき陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に

「浮実の脉状」邪実の脉状が浮き上げられます。

浮実の脉状の特徴

浮大数の脉が、やや締まって遅くなる。

対象者

高熱患者。

有熱患者の脉状。

気の病症を現す患者の脉状。

用 鍼

ステンレスの1番~2番鍼。

本治法の実技の手順

(1)

経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)

刺手は竜頭をある程度しっかり持ち、すみやかに2~3ミリ刺入し、狭に抜き刺しを行う。抵抗が取れたら、

(3)

押手にて、パーッとゆっくり下圧をかけ、鍼は、おもむろに抜鍼する。

本治法の効果

肺炎や腎盂炎の高熱患者で、

悪寒震えの激しい症状の場合でも、

1本の鍼で、これを正しく施術すれば、

患者の背中に汗が吹き出て、解熱し治癒する。

ゆっくり堂鍼灸院。

けいらく鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月15日(水曜日)

☆ 緊実の脉状 ☆

2009年07月13日

瀉法の手技その7。

☆ 緊実の脉状 ☆

陰経(肝心脾肺腎)の実の脉に対する瀉法の手技。

これは、本格的な陽経の邪実を瀉法するための前段の手技である。

本治法における瀉法の基本。

瀉法を行う前に補法を行う。陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に邪実の脉状が浮き上げられます。そして、この邪実を瀉法します。

陰経の脉状名

「緊実の脉状」

脉状の特徴

よりのかかった麻糸に触れる如し。

ふぞろいにして速く硬き脉状。

対象者

日常に劇しい痛みを訴える患者。

腫れ物に現れる脉状。

気上がり驚きやすい者。

実体患者の実痛の場合のみ、虚体の患者には現れない。

用 鍼

ステンレスの1番~3番鍼。

本治法の実技の手順

(1)経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)刺手は竜頭をある程度しっかり持ち、

(3)極めて浅い所から抜き刺ししながら2~5ミリ刺入し、

(4)抵抗が取れ患者も快感を告げる。

標治法の手技

(1)愁訴部の著明な圧痛点をもとめ、

(2)その部に静かに刺入し、

(3)患者の響きを観察しながら、留置鍼を10~15分、行なう。

(4)抵抗の緩むものよりばっ抜去する。

本治法の効果

検脉すると、陽経の脉にしかるべき邪実が現れる。(多くは、弦実の脉状)

そして、陽経の脉状にしたがい、陽経の瀉法をおこなう。

この際、邪実は多くは愁訴部を経過する陽経に現れる。

時には、予想しない別経絡に現れる場合もある。

ゆっくり堂鍼灸院。

けいらく鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月13日(月曜日)

-----------------

☆ 緊実の脉状 ☆

陰経(肝心脾肺腎)の実の脉に対する瀉法の手技。

これは、本格的な陽経の邪実を瀉法するための前段の手技である。

本治法における瀉法の基本。

瀉法を行う前に補法を行う。陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に邪実の脉状が浮き上げられます。そして、この邪実を瀉法します。

陰経の脉状名

「緊実の脉状」

脉状の特徴

よりのかかった麻糸に触れる如し。

ふぞろいにして速く硬き脉状。

対象者

日常に劇しい痛みを訴える患者。

腫れ物に現れる脉状。

気上がり驚きやすい者。

実体患者の実痛の場合のみ、虚体の患者には現れない。

用 鍼

ステンレスの1番~3番鍼。

本治法の実技の手順

(1)経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)刺手は竜頭をある程度しっかり持ち、

(3)極めて浅い所から抜き刺ししながら2~5ミリ刺入し、

(4)抵抗が取れ患者も快感を告げる。

標治法の手技

(1)愁訴部の著明な圧痛点をもとめ、

(2)その部に静かに刺入し、

(3)患者の響きを観察しながら、留置鍼を10~15分、行なう。

(4)抵抗の緩むものよりばっ抜去する。

本治法の効果

検脉すると、陽経の脉にしかるべき邪実が現れる。(多くは、弦実の脉状)

そして、陽経の脉状にしたがい、陽経の瀉法をおこなう。

この際、邪実は多くは愁訴部を経過する陽経に現れる。

時には、予想しない別経絡に現れる場合もある。

ゆっくり堂鍼灸院。

けいらく鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月13日(月曜日)

-----------------

☆ 弦実の脉状 ☆

2009年07月12日

瀉法の手技その6。

陰経の脉状名

「弦実の脉状」

脉状の特徴

張りたる弓の弦を按す如し、

按せども沈まず、

挙ぐれば指の腹についてくる、

やや速き脉と知れ。

対象者

肝、胆、心腹痛。

肌肉筋脈等に、コリを現す。

気血の流通を妨げている。

冷え、痺れ痛み、頭痛を訴える。

その部を触察すると、

「獨り堅かれ」の所見。

慢性痼疾の糖尿病、リウマチ、神経痛、更年期障害、労倦の積み重ねの者。

用 鍼

ステンレスの3番~7番鍼。(のげ型)

実技の手順

(1)

経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)

刺手は竜頭をある程度しっかり持ち、極めて静かに3~4ミリ刺入し、

(3)

静かに静かに回施ないし、刺動法を加える。

効果

その鍼響が経絡の流注に随って感通し、

時に手足の要穴への刺鍼が、

肩や後頸後頭部等の硬結を現わしている愁訴部に響き、極めて快感を得る。

検脉すると、

陽経の脉にしかるべき邪実が現れる。

(多くは、弦実の脉状)

そして、

陽経の脉状にしたがい、陽経の瀉法をおこなう。

ゆっくり堂鍼灸院。

けいらく鍼灸師、やまちゃん。

平成21年7月12日(日曜日)

-------------------

☆ 滑実の脉 ☆

2009年07月10日

瀉法の手技その5。

☆ 滑実の脉 ☆

陰経(肝心脾肺腎)の実の脉に対する瀉法の手技。

これは、本格的な陽経の邪実を瀉法するための前段の手技である。

本治法における瀉法の基本。

瀉法を行う前に補法を行う。陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に邪実の脉状が浮き上げられます。そして、この邪実を瀉法します。

陰経の脉状名 滑実の脉状。

脉状の特徴

細くて粗めのネックレスの触覚。よりのかかった麻糸の脉状。

じゅず数珠をさぐるが如し。

対象者

慢性病罹患者で、痰を伴う病状。

体液が内外の邪気に冒され、その粘稠度をまし鼻水やよだれが出る症状。

または、女性ではおりものなどが多くなる。

痰が体外に出ない場合は、痺れや痛みの症状。

身体の特徴

実体の体質者に実証が生じ、痛みを現す脉状である。

患者の全身は堅く固まっている。また、穴所も堅く固まっている。

よって、刺入する鍼先の抵抗もなかなか緩まない。

用鍼 ステンレスの1番・2番鍼。

実技の手順

(1)

経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)

刺手は竜頭をある程度しっかり持ち、すみやかに4~5ミリ刺入し、

こね回すようにややひねりをかけて抜き刺しを行う。

抜き刺しは、「鍼を押す、押す手をやめる。また最初と同じ力で押す」このくり返しの手技をおこなう。

抵抗が取れたら、補の目的が達成する。

(3)

押手にて、パーッとゆっくり下圧をかけ、鍼は、おもむろに抜鍼する。

救急法

痛みの程度が激しい時に「本治法」の前に(標治法)を行う。

留置鍼の方法について。

痛む局所に10~15分、ステンレス鍼を留置する。

時間の経過と共に鍼光部が赤みを帯びてくる。

これは、虚した部に気が補われて実になった証拠である。

そして、局所の痛みが軽くなる。

後に、「本治法」を行う。

効果

検脉すると、陽経の脉にしかるべき邪実が現れる。(多くは、弦実の脉状)

そして、陽経の脉状にしたがい、陽経の瀉法をおこなう。

けいらく鍼灸院 ゆっくり堂。

平成21年7月10日(金曜日)

☆ 滑実の脉 ☆

陰経(肝心脾肺腎)の実の脉に対する瀉法の手技。

これは、本格的な陽経の邪実を瀉法するための前段の手技である。

本治法における瀉法の基本。

瀉法を行う前に補法を行う。陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に邪実の脉状が浮き上げられます。そして、この邪実を瀉法します。

陰経の脉状名 滑実の脉状。

脉状の特徴

細くて粗めのネックレスの触覚。よりのかかった麻糸の脉状。

じゅず数珠をさぐるが如し。

対象者

慢性病罹患者で、痰を伴う病状。

体液が内外の邪気に冒され、その粘稠度をまし鼻水やよだれが出る症状。

または、女性ではおりものなどが多くなる。

痰が体外に出ない場合は、痺れや痛みの症状。

身体の特徴

実体の体質者に実証が生じ、痛みを現す脉状である。

患者の全身は堅く固まっている。また、穴所も堅く固まっている。

よって、刺入する鍼先の抵抗もなかなか緩まない。

用鍼 ステンレスの1番・2番鍼。

実技の手順

(1)

経絡の流れに逆って取穴し、押出を構える。

(2)

刺手は竜頭をある程度しっかり持ち、すみやかに4~5ミリ刺入し、

こね回すようにややひねりをかけて抜き刺しを行う。

抜き刺しは、「鍼を押す、押す手をやめる。また最初と同じ力で押す」このくり返しの手技をおこなう。

抵抗が取れたら、補の目的が達成する。

(3)

押手にて、パーッとゆっくり下圧をかけ、鍼は、おもむろに抜鍼する。

救急法

痛みの程度が激しい時に「本治法」の前に(標治法)を行う。

留置鍼の方法について。

痛む局所に10~15分、ステンレス鍼を留置する。

時間の経過と共に鍼光部が赤みを帯びてくる。

これは、虚した部に気が補われて実になった証拠である。

そして、局所の痛みが軽くなる。

後に、「本治法」を行う。

効果

検脉すると、陽経の脉にしかるべき邪実が現れる。(多くは、弦実の脉状)

そして、陽経の脉状にしたがい、陽経の瀉法をおこなう。

けいらく鍼灸院 ゆっくり堂。

平成21年7月10日(金曜日)

☆ 本治法における邪実の分類 ☆

2009年07月09日

瀉法の手技その4。

☆ 本治法における邪実の分類 ☆

三つの方向から分類されます。

① 内外の邪による分類

② 邪の性質による分類

③ 脉状による分類。

になります。

以下、図解を説明しますね。

ゆっくり堂 けいらく鍼灸院

平成21年7月9日(木曜日)

☆ 本治法における邪実の分類 ☆

三つの方向から分類されます。

① 内外の邪による分類

② 邪の性質による分類

③ 脉状による分類。

になります。

以下、図解を説明しますね。

ゆっくり堂 けいらく鍼灸院

平成21年7月9日(木曜日)

☆ 本治法における瀉法 ☆

2009年07月06日

瀉法の手技その3。

本治法における瀉法の基本。

http://yukkuridooo.miyachan.cc/c4322.html

① 瀉法を行う前に補法を行う。

陰経の生気を補うと、

陽経の脉状に邪実の脉状が浮き上げられます。

そして、この邪実を瀉法します。

② 脉状に敵合した手技をおこなう。

ここでは脉状を六祖脉に例を取り説明します。

六祖脉とは、前腕部、橈骨動脈の流れを診る方法です。

http://you-sinkyu.ddo.jp/sinnkyuusabui.html

六祖脉とは、 浮脉、沈脉 ・ 数脉、遅脉 ・ 虚脉、実脉 のことです。

また、七表の脉もあります。

③ 瀉法を加える脉状とは。

六祖脉の中で「浮脉」「実脉」

七表の脉の中で「滑脉」「弦脉」「緊脉」「洪脉」

です。

④ これらの脈状に「陰経の生気を補う」と、

邪実の脉状が浮き上げられ脉が変化します。

「浮脉」は「浮実脉」に変化します。

「滑脉」「弦脉」「緊脉」は「弦実脉」に変化します。

「洪脉」は「実大脉」に変化します。

次回は、これらの邪実を瀉法する手技について述べます。

平成21年7月6日(月曜日)

けいらく鍼灸院 ゆっくり堂。

-----------------------------

☆ 瀉法の用鍼 ☆

2009年07月05日

☆ 瀉法の用鍼 ☆

瀉法の手技その2。

瀉法の用鍼は、ステンレス鍼の1番~3番鍼を使用する。

実技の手順(基本)

(1)

経絡の流れに逆って取穴し、押手を構える。

(2)

刺手は竜頭をある程度しっかり持ち、

すみやかに刺入し、抜き刺しを行う。

(鍼先は絶えず動かし止めない)

(3)

抵抗が取れたら、押手にて、ゆっくり下圧をかけ、

ゆっくり鍼を抜きあげ、

先鍼が鍼口離れても尚、下圧をかけ続ける。

平成21年7月5日(日曜日)

けいらく鍼灸院 ゆっくり堂。

☆ 実のツボの特徴 ☆

2009年07月04日

☆ 実のツボの特徴 ☆

瀉法の手技その1。

瀉法は邪気を除くもの。

瀉法の目的は邪実である。

実するものは之を瀉す。

実のツボの特徴。

Ⅰ:視覚的に捕らえるポイント。

白い斑。

粉をふいた部位。

赤い斑点。

シミ。

ホクロ。

大きいホクロの際。

シワの先端。

シワの交点。

毛穴。

Ⅱ:指腹(頭)感覚的に捕らえるポイント。

「実のツボを診つける方法。」

① 左手の示指しの指腹(頭)にてツボをさがす。

② 指腹は経絡の流れに逆らって、

③ 極めて軽く皮膚に触れながら進める。

④ 実のツボの指腹感覚は、

フワフワしている。

指の滑りがいい。

気(邪気)を感じる。

硬く熱がある。

押せば痛みが出る。

平成21年7月4日(土曜日)

瀉法の手技その1。

瀉法は邪気を除くもの。

瀉法の目的は邪実である。

実するものは之を瀉す。

実のツボの特徴。

Ⅰ:視覚的に捕らえるポイント。

白い斑。

粉をふいた部位。

赤い斑点。

シミ。

ホクロ。

大きいホクロの際。

シワの先端。

シワの交点。

毛穴。

Ⅱ:指腹(頭)感覚的に捕らえるポイント。

「実のツボを診つける方法。」

① 左手の示指しの指腹(頭)にてツボをさがす。

② 指腹は経絡の流れに逆らって、

③ 極めて軽く皮膚に触れながら進める。

④ 実のツボの指腹感覚は、

フワフワしている。

指の滑りがいい。

気(邪気)を感じる。

硬く熱がある。

押せば痛みが出る。

平成21年7月4日(土曜日)