「南北経驗醫方大成・病証論」の第二に寒論(かんろん)

2016年08月27日

夏でもストアーのお魚売り場の辺りは冷房が一段と強く、

身がブルッと震える事があります。

その症状が酷(ひど)くなるのを低体温症と言います。

そして低体温症による死を凍死と言います。

夏山の登山事故として2009年7月に北海道のトムラウシ山遭難がありました。

低体温症のことについて、

古(いにしえ)の「南北経驗醫方大成・病証論」の第二に寒論(かんろん)の話が論じられています。

・

※ 寒論を理解する為に井上恵理先生の講義解説のお話しを2本いたします。。

その後、私の寒論の現代風解説文を掲載いたします。

・

1:《身近に見られる寒の症状》井上恵理先生のお話し。

中寒を皆さんが一番身近に感じる事は、寒い時に凍える事が、まず中寒の一症です。

それから凍死がありますね。

あれは寒の邪が体の最も深い所にまで入ってしまったため死ぬんですね。

簡単に言うと、寒さにあって体が硬直して利かなくなるという事が、即ち寒邪に中てられたんだと考えて宣しいと思います。

・

2:《季節と身体》井上恵理先生のお話し。

この寒というのは、実は冬の気でありながら四時(四季)に渡って存在し、生体に影響を与える訳でして、春の寒、夏の寒、秋の寒、冬の寒と、それぞれの季節に寒が存在するんです。冬以外の季節の寒とはどういう事かと言いますと、

例えば夏、秋といった季節と我々の体は相順応すると東洋医学では考えられているのであります。

人体は小宇宙であるという考え方がありますが、我々の体は四時の気に応じて、その気に応じるような体に変化して行くんだという事です。で、

これは一番てっとり早く話をするのには温度の話をすれば良いのですが、例えば我々が冬に25度の部屋に居りますと、これは暑いという感じがあるはずです。

皆さんの治療室を25度に上げていてご覧なさい。これは暑いと患者さんも言うし、自分も暑いと感じるはずです。

ところが同じ25度でも、夏に25度の部屋にいたら今度は寒いと感じるはずです。

いわゆる科学的にいう所の25度という温度は何ら変わっていないのに、

我々の体に感ずる温度という物は夏も冬も同じ25度という具合には感じない訳です。

これは我々の体が四時の気に応じて変化している証拠だと言えます。

そういう意味で、冬ならば気温が零下前後の時に寒邪に中てられ易くなるが、夏は20度でも寒の邪に中てられる訳です。

ですから冬の登山には案外凍えて死ぬ人は少ないんです。

ところが逆に夏の登山で凍えて死ぬ人があるんです。

なぜかって言うと、夏我々が暑いと感じている時期に、先程言った様な20度くらいの温度に合うと、手がかじかんで来ます。

かじかむっていう事は、もう寒に中(あた)てられている状態で、もう感じなく成っているんです。

皆さんも経験あると思うんだが、かじかむつていうのは物をつかんだか何か動作をした時初めて、ああ俺の手はかじかんでるんだな、と気付きますね。

何もしない状態では寒邪に中てられている事を自分では分からないんです。

で、大成論の寒邪の始めに「寒は天地殺癘(さつれい)の気なり」と書いてある様に、中寒(ちゅうかん:寒邪が臓腑直接深く入り込む)の症状というのは、ふいに、急に、激しく来るんです。段々に来るんじやないんですね。

だから登山でよく死ぬ人があるというのは、疲れた上に寒邪に傷られているからなんです。

正常であれば傷られるはずないんです。

で、かじかんでいるという事は、手なんかは普通注意してれば分かりますが、足の指なんかは自覚的にはほとんど分か心ない。

分からない上に厚い靴をはいている物ですから、石なんかに乗っかる、足の指に力が無いから、カツとひつくり返って落っこちるという事ですね。

自分ではじっかり登ったつもりでも、足先の方が凍えているからそういう状態になって転落する事が多いんです。

・

南北経驗醫方大成、第二、寒論の解説文

・

※ 解説文は山口一誠のオリジナル文章です。

・

寒論(かんろん)

・

人体に害を与える外邪は6種類あります。

1風邪・2寒邪・3暑邪・4湿邪・5燥邪・6火邪です。

これを六淫(りくいん)の邪と言います。

そして、外邪の中で寒邪(かんじゃ)は最も威力の激しい邪気です。

寒邪は万物すべてを凍らせ死滅させる力を持った邪気です。

寒邪という物は四季を通じて存在します。

そして冬の季節を例に取れば、

草木は、冬になると寒気(寒邪)にさらされて葉を落とし枯木のようになり来春の若葉を育みます。

また、冬になると寒気(寒邪)から身を守るために鳥類や熊などは巣や穴の中にとじこもって冬眠します。

気力の虚弱な人、身体の虚弱な人、あるいは精神不安定で体調を崩しやすい人が仕事がら、あちこち行動している時に、

寒邪に身体を曝(さら)し犯されると、昏倒(こんとう)して人事不省(じんじ-ふせい)に成ります。

寒邪に身体を犯され時の症状を具体的に言いますと、

寒邪に中(あ)てられ凍(こご)えて口が利(き)けず話す事が出来なくなります。

また、手足が固く強張(こわば)ります。

それから筋緊張が強く出て疼(うず)く痛みを起こします。

あるいは、悪寒(おかん)が起きて、どんな事をしても震るえが止まらない状態に陥(おちい)ります。

また、とめどもなく、どんどん熱が高くなり顔が赤くなります。

また時として冷や汗が出ることも有ります。

寒邪に犯される人は五臓(肝心脾肺腎の臓)が虚弱な人達です。

そしてこれは冬だけに限らず、春にも夏にも秋にも季節を問わず寒邪の病気に陥る事があります。寒邪に犯された人の脉状は、遅(おそ)くって緊張(きんちょう)している脉状です。

寒邪に風邪が一緒になつて侵入した場合の脉状は、遅くって緊張し、かつ浮いていている脉状です。

そしてこの時の症状は、目まいを起こし、身体が麻痺して動かなくなります。

寒邪に湿邪が一緒になつて侵入した場合脉状は、遅くって緊張し、かつ「軟(やわ)らかい」脉状です。

そしてこの時の症状は、手足が腫れて痛みます。

寒邪に犯された人に対する治療方法の原則を述べます。

身体を温める補法の方法を取ります。

漢方薬では、補剤の生姜附子(ショウキョウブシ湯)を使用します。

鍼灸では、補法の手技を行います。

治療にあたっての注意点について述べます。

瀉法(しゃほう)を初めに行ってはいけません。

漢方薬では、吐法(吐かせる)とか下剤を用いることは厳禁です。

鍼灸では、瀉法の手技を最初に行なってはいけません。

寒邪に犯された人で治療の難(むつか)しい症状の鑑別(かんべつ)について述べます。

舌が喉の奥にひっかかってしまうとか、睾丸がグツと上に入ってしまう症状は難治性です。

・

以上、寒論の解説文を終わります。

・

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

・

———————————————-

病気が治らない理由。

仕事のやり過ぎ、遊び過ぎ、憂い思い過ぎ、房事過多の人、

養生しない人は病気は治らないと諦めた方が良いと思います。。

———————————————-

漢方家の方へ。

寒論を理解する為のお話し。井上恵理先生の講義解説より。

《寒と傷寒》p33-上段

ここで述べられている「寒(かん)」と、一般によく使われている「傷寒(しょうかん)」という考え方とは全く別の考え方であります。

[ 注・蛇足ながら説明すると、傷寒とは冬に寒邪を受けてその邪が経に入った場合、陽気が邪によつて閉じられ陽が鬱して熱となり、熱が経を伝わって行くもので、頭痛・発熱・悪寒などの症状を起こす。

このような症状が冬に現れると正傷寒(即病傷寒)と呼び、春になって発病するのを温病(うんびよう)、夏になって発病するのを熱病(温病・熱病を合わせて不即病傷寒という)と呼ぶが、その原因はいずれも冬こ寒気に傷(やぶ)られた為であると考える。

即(すなわ)ち、 中寒(ちゅうかん)(冬期に限らず四季を通じて寒邪が臓腑に直接深く入り込んでしまった為に起こる症状)と傷寒とは異なった概念のものであることが理解される。]

ですから大成論で言うところの寒とは、中寒というものに相当するものだと思えば間違いありません。

・

・

ゆっくり堂鍼灸院HPには、

「第 論」の詳細解説 【井上恵理先生の講義解説】を掲載ています。

東洋医学の臨床に役立つお話が山盛です。

・

詳しくはHPをリンクしてご覧頂ければ幸いです。

http://yukkurido.jp/keiro/bkb/mk/kr/

・

・

最後までお読み頂きありがとうございます。

ブログランキングに参加しています。

ボタンをそれぞれクリックしてもらえると今後の健康通心作成の励みになります。

そして、たくさんのブロガーの健康鍼灸情報をご覧いただけます。

よろしくお願いいたします。

にほんブログ村

鍼灸 ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking

ーーーーーーーーーーーーーー

2016.8.27. みゃちゃんブログ掲載

ゆっくり堂 鍼灸院 & 漢方薬相談店

鍼灸師・薬種商:山口一誠

漢方相談員: 山口ひろこ

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

夏は冷えたビールが美味い季節です。

2016年07月14日

夏は冷えたビールが美味い季節です。

カキ氷も良いですね。

でも、冷たい飲食物の飲み過ぎ食べ過ぎには注意しましょう。

今日はい脾胃のお話をします。

その後に私の尊敬する井上恵理先生の講義解説文を掲載しています。

お読み頂ければ幸いです。

以下、少し長くなりますが解説します。

・

南北経驗醫方大成、第十六、脾胃の解説文

人間の脾胃について、東洋医学の解説をいたします。

「脾と胃」は飲食物を受け入れ消化吸収する所です。

東洋医学では「脾」を次の様に位置ずけています。

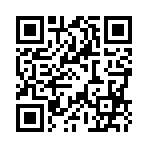

「脾」は木火土金水の五行論のなかで、「土」になります。

「土」の性質は木火土金水の五行の中に総べて存在する関係になっています。

自然環境を例にとれば、

土と水の関係は、土に程よく水分が含まれることで、砂漠に成らず作物を育てる良い土壌となっています。

また、川があるのは土手があるからです。水が保たれるのは土によって生じるからです。

また、金は土より生じます。土をかきわけた所に金属があります。

火が燃えるのは土中にある化石燃料があるからです。

木は土が無かったら育たないのです。

全て土の恩恵に与っています。、土は母なりという事です。

そして、五行論では五臓の肝心脾肺腎と五行は肝木・心火・脾土・肺金・腎水と一体のものです。

よって、土を含まない臓器は無いという事です。

春夏秋冬の終いの十八日間が土用で、

夏の土用はうなぎを食べるので知っていますが、

冬の土用、春の土用、秋の上用と、土用は四季に有るのです。

万物は全て土が無ければ生じません。

万物は土の上に立っています。

土は動かず静かな存在です。

脾の正常な脉状は、沈脉で細く緩やかなのが良いです。

脾が病に起こされた時の脉状は、浮脉、緊脉、洪脉、数脉に変化しており、脾の病脉と診断します。

脾胃の治療法は、劇薬等を用いてはいけません。

いわゆる平和の薬を用います。

また、脾胃が正常に働いていれば空腹感、満腹感が解(わか)るものです。

解らないのは脾胃が異常な時です。

脾胃が病に陥いら無い為には、冷たい物を食べたり、冷水や冷えたビール・冷酒を飲むことを謹むことです。

また、脾胃が病に陥いら無い為には、寒さ暑さに侵されないようにしなければなりません。。

そして、脾胃が病になる根本原因は、内因である七情、喜怒憂思悲恐驚の乱れから起きています。

脾胃が病に陥いら無い条件は空腹感、満腹感が正常に働いている場合です。

それは、内因の感情に乱れが無く、冷たい飲食物を過食しない時です。

そのことで、気血は精神も肉体も自然に充実して、諸々の病、百病は生じません。

脾胃が病に陥いる原因を改めて強調します。

生物、冷たい物を過食したれ、暑い時に汗を流し、寒い時に薄着する、そういう事は理にかなっていません。

あるいは、外因である六淫の邪、寒・暑・湿・燥・火の六種外邪や、内因である七情、喜怒憂思悲恐驚の乱れに相互に侵されると、

嘔吐、下痢、咳や息切れ、腹が張り、体が張り、変じていろんな脾胃の病気の症状を生じます。

脾胃の病気を治療するためにはこれまで縷々述べたことを参考にして処置してください。。

また、

これらの事は脾胃の病気を起こさない養生法になります。・

・

以上、南北経驗醫方大成、第十六、脾胃の解説を終わります。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

・

【井上恵理先生の南北経驗醫方大成、脾胃の講義解説より】〈消化と吸収〉p118

剋化の意味を消化、吸収と私は解説しましたが、

今の人達は消化のいい物、慈養のつく物を食物の主要と考えていますが、

最も大事なのは消化して、それを吸収することです。

ところが薬物治療では、消化する薬はあっても吸収する薬はないのです。

胃が丈夫になるといつて売っている薬はほとんど消化剤です。

吸収させるという事は、我々が栄養を取る為の最も必要な条件です。

消化は大体、機械的消化作用と化学的消化作用による。

唾液、胃液、膵液、胆汁によって消化するのは化学的作用、

胃の嬬動とか腸の嬬動とかは機械的作用、

だから消化のいい物を食べろとか、運動しろとかは消化の助けにはなるが、

吸収の助けにはならないのです。

それでは吸収の薬があるかといえば、これは無い。

だから胃の病気は今もって治らないのです。

過去においては胃の病気といえば食べ物のせいにされた物です。

ところが今は、精神作用、頭を使い過ぎた為の神経性胃炎が七五%以上あるというのです。

積聚(しゃくじゅう)は内因に因ると言ったのはそれです。

胃潰瘍など全部、内因に依った神経性胃炎に因っている物で、

それを消化剤だけ与えているのでは治りっこないのです。

胃が消化しないからと、消化剤を与えるのは、商売が不振だから借金する様なものです。

借金した時はうまくいくが、返せないので又借金しなければならない。

丁度、胃の悪い人が消化剤を飲んでいるのと同じで、終いにはどうする事も出来ず破産してしまう。

人間は破産したらあの世行きです。

そういう事をあえてしているのです。

胃の病気というのは、一番先に薬がいく所で、

一番先にいく所が治せないのだから、他が治せる訳がないのです。

何故かというと、胃潰瘍は酸が多くなった為で、

消化剤を与えると中和じ片づくが、胃壁は治っていない。

そういう意味で、吸収出来るようにする事が問題になるのです。

吸収出来なかったのは内因があったからです。

その人の精神状態がおかしいからで、

それは体が不調和だから下らない事を心配するのです。

みなさんも何か考えて寝られない事があると思います。

後で考えるとつまらない事です。

寝ている時は一番幸福な時、

あの一番幸福な時を苦労するのだから、これはもつたいない話です。

そういう意味において、全ての病気が内因で起こるという

「内因なければ外邪入らず」の東洋医学の考え方は、

最も正しい一つの医学というより、

我々の修養の道ではないかと思います。

修養や宗教は全てここに通じる。

無我に成るという事で、つまらない事は考えない、

それを突き詰めると我とは何ぞや、

我とは何にもならないものです。

世界地図を広げてどこにいるか探して下さい。

たいてい自分がいかに下らないか解る物です。

我々が生きるのは、たかだか五十〜六十年です。

酒を飲むのも、タバコを吸うのもいいのです、

愉快であれば。

やけ酒がよくない、仕事に疲れたから一杯飲まなければ眠れないのは病気です。

酒でごまかし益々病気を強くするのですが、

愉快に飲んで愚痴を治めていけば、酒は重宝で胃の薬を飲むよりよっぽど良いのです。

このように消化の事は考えても吸収の事は解らないのですが、

東洋医学では、五臓の調和、経絡の調和によつて吸収の状態が良くなるという事です。

食い物もたくさん食べたから丈夫でなく、

自分の消化するだけの物を食べ、

使うだけの気力を補えば、体は消耗しないのです。

無論、消耗するのに食べないのも悪いが、

消耗しないのに食べ過ぎは尚悪い。

だから金は使うだけ貯めればいい、取りもしないで使うのはだめです。

使わない金なんか貯めるのは尚悪い、

あんな物を貯めるから却って内傷を起こしてしまうのです。

どちらも良くないので、

現代の社会をよく考えて患者を扱うことです。

体を使わない人間が食い過ぎて、金かけて病気をしている。

頭使うなら、まずい物を食べて早く寝る事です。

それは易しい様で難しい。

現在は頭を使う人ほどおいしい物を食べ、労働者は、まずい物を食べよく寝ている。

世の中どちらも病気に成る様に成っている。

そういう所に我々の医学の考え方があてはまるのだから、

患者を指導してやる事が必要なのです。

それが出来ない人は一週間に一回きてもらう。

本人ができない事をやるのです。

そうすれば患者が増える事はまちがいないのです。

しかし病気に成っていると驚かしてはだめです。

益々病気が悪くなるので、少し驚かして治療する。

それは本人の為になり、自分の為にもなるのです。

以上。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

・

———————————————-

病気が治らない理由。

仕事のやり過ぎ、遊び過ぎ、憂い思い過ぎ、房事過多の人、

養生しない人は病気は治らないと諦めた方が良いと思います。。

———————————————-

・

ゆっくり堂鍼灸院HPには、

「第十六、脾胃」の詳細解説 【井上恵理先生の講義解説】を掲載ています。

東洋医学の臨床に役立つお話が山盛です。

・

詳しくはHPをリンクしてご覧頂ければ幸いです。

http://yukkurido.jp/keiro/bkb/mk/c336/

・

最後までお読み頂きありがとうございます。

ブログランキングに参加しています。

ボタンをそれぞれクリックしてもらえると今後の健康通心作成の励みになります。

そして、たくさんのブロガーの健康鍼灸情報をご覧いただけます。

よろしくお願いいたします。

にほんブログ村

鍼灸 ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking

ーーーーーーーーーーーーーー

・

2016.7.14. みゃちゃんブログ掲載

ゆっくり堂 鍼灸院 & 漢方薬相談店

鍼灸師・薬種商:山口一誠

漢方相談員: 山口ひろこ

------------------------------

------------------------------

気の病 。子宮筋腫 。

2016年06月23日

気の病 。子宮筋腫 。

自律神経失調症・うつ病などは東洋医学では「気の病」と言われます。が、、、

子宮筋腫も「気の病」が原因らしいのです。

貞淑(テイシュク)な女性、言いたい事を我慢する従順な人がなり易い。

その人の精神状態に於(お)いて、何かアンバランスな所があるからです。

非常に思い過ごしをするとか、悲しみ過ぎるとか。

気の病は、内傷の病であり、七情の大過によって発症する病気です。。

七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐、の感情の事です。

怒ると肝、喜びて心、憂えて肺、思うと脾、悲しんで心包、驚きて胆、恐れて腎、が傷(きず)つきます。

そのことから、腹の中に固まり(シコリ)が出現する病気です。

・

子宮筋腫、バセドー病、肝硬変、胃潰瘍、が 気になる人はお読みくださいね。

・

古(いにしえ)の「南北経驗醫方大成・病証論」の第十五に

気(き)・〔 気の病:疝気(せんき)証 〕の話が論じられています。

・

以下、少し長くなりますが解説します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・

気(き)・〔 気の病:疝気(せんき)証 〕

・

人間は天の気と地の気を受けて生命を得ています。

天地陰陽の気は無形で見る事も掴(つか)む事も出来ませんが、気は血に変化し、筋肉の弾力、皮膚の色艶、脉状に現われています。

気が血に変化し身体の中を巡っている事で身体の各器官が正常に働いてくれるのです。

正常な気には神が宿っています。

例えば、目、耳、口、鼻、皮膚、これらの働きは、見る、聞く、味う、臭う、皮膚に感じる、に成ります。。

神気のレベルが下がると感覚器の働きが鈍るのです。

神気なくして人は生きる事は出来ませんし、人間としての形なくして神気が生ずる事が出来ない関係になっています。

神と形とが備わる者が正常に生きている人間の人体という事に成ります。

婦人の特性として、

婦人には生理があり月経血を失いますので、血が消耗され「気」が残り、気鬱病(きうつびょう)になりやすいのです。

婦人の治療は、鬱滞の気を減じて、気血を優柔せしめ、経水の調和を促す治療を施します。

男子の特性として、

男子は外に勤めて気を使い働くために気を失い易いものです。

男は陽体であり気を発散するが故に気虚になり易いので、気が虚すれば神気が不足する事に成ります。

よって、男子の治療は、気を養う神気を補う治療が必要になります。

気は陽性であるので、もっぱら温暖するときに良く運行します。だから、気は伸びやかに動く事が貴(とうと)いのです。

人体を流れる気が整い良く運行しないならば、いろんな病気の症状が出て来ます。

気の病は、内傷の病であり、七情の大過によって発症する病気です。。

七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐、の感情の事です。

怒ると肝、喜びて心、憂えて肺、思うと脾、悲しんで心包、驚きて胆、恐れて腎、が傷(きず)つきます。

喜び過ぎると、気が緩(ゆる)み、気が散って減少し、心経の病気になります。

怒るとカーッとなり気が頭に上り、上りつくしてしまうと気が撃(う)たれ、肝経の病気になります。

憂(うれ)が大き過ぎると、気が萎(ちぢ)んで胸に集まり、肺経の病気になります。

思い考え過ぎて、いろんな物が頭に入り過ぎると、脾経の病気になります。

悲しみ過ぎると、気が引き締まり過ぎて、気(き)が急(せ)き、心包経の病気になります。

恐れ過ぎると、気が下に下がり、怯(おびえ)る、腎経の病気になります。〕

驚いた時は、ビックリして、何も入って来ないから、気が乱れ、胆の病、精神不安の病気になります。

七つの気の病証は、

1, 気散る、心喜証。

2, 気撃す、肝怒証。

3, 気集まる、肺憂証。

4, 気結ばれる、脾思証。

5, 気急す、心包悲証。

6, 気怯(つた)なし、腎恐証。

7, 気乱れる、 胆驚証。

と証状はそれぞれ違いますが、

元は一つの気より生じているので、気より踰(こえ)る事はありません。

身体が虚弱な人が気の病に罹患している時、外邪の冷風に曝(さら)されると、外邪が腹に入り、色々な腹痛が出ます。

これを「疝(せん)の病気」と言います。

気の病である「疝(せん)の病気」の症状について説明します。

下腹(臍の下)に疼(うず)く痛みが出ます。

あるいは、腹中の腸の方に動くような痛みが出ます。

あるいは、下腹が痛い上に、心窩部(みぞおち)の方へ槍(やり)で突き上げる様な痛みが出ます。

この痛みが甚(はなはだ)しく病気が強い場合は、手足が冷えてきます。さらに吐き気がして汗が出でます。

あるいは、便秘してその上、小便が出にくくなります。

疝気(せんき)証の証も七種あり、1.厥疝(ケツセン)、2.癥疝(チョウセン)、3.寒疝、4.気疝、5.盤疝、6.附疝、7.狼疝というものです。

厥疝(ケツセン)の症状は、胸先につき上げる痛みがあり、また下腹部の方も痛い、そして足が冷えてきます。 また食事が終わると吐きたくなります。

癥疝(チョウセン)の症状は、外から見ては解らないが本人の自覚として、お腹が張った感じで、お腹に腕の様な棒が入っている気がします。

寒疝の症状は、冷たい飲食物を食べた後に突然に脇腹の方にギュツと引る様な痛が出ます。

気疝の症状は、お腹がキュツと痛くなったと思うとスッと止んで、又痛くなる。間欠的痛み方です。

盤疝の症状は、お腹の中が痛いのですが、それが臍の両脇に敷き詰めて来るような痛み方です。

附疝の症状は、臍から下の方へつき下げるような痛み。または痛む時だけに「シコリ」が出てくる事があります。

狼疝の症状は、男性は睾丸の方へ引きつける様な痛み。女性は鼠径部、卵巣の方へ引いて痛む症状です。

気の病である「疝の病気」の治療方法について説明します。

七情の気、喜怒憂思悲恐驚の内因の証によって、精神を労傷し、気の病である「疝の病気」を発症した病人の治療は、

まず初めに十二経絡の気の流れを整える本治法の鍼治療を行います。

その事で、五臓が安定する根本治療の方向に進みます。

本治法の鍼治療を行なった後に外邪の冷風に曝された部分へ、温める補法や邪気を取り除く瀉法を施します。

間違った治療をした場合には、病状を悪化させる誤った治療になります。

経絡治療家は副作用を出す治療を絶対にしてはなりません。

内傷の病に外因の邪が重なり入り込むと、

腎に於(お)いては腹部、腎の見所に痼疾症〔こしつしょう:シコリ〕が出ます。

膀胱に於いては腹部、膀胱の見所に痼疾症が出ます。

小腸に於いては腹部、小腸の見所に痼疾症が出ます。

寒さによって「疝の病気」を起こした人は、寒さに遇うと痼疾症が起こります。

このように、

内因性の七情の邪に侵されたものは、外邪が重なり入り込み痼疾症を発症します。

「疝の病気」が甚(はなはだ)しい時は、結(むす)ばれて積聚(しゃくじゅう)となります。

積聚になると、痛むときだけ痼(しこ)りが出ていたものが、その痛みが常用して年中面々として痛くて、そこに痼りが出続けづけます。

積聚は内因の証から起こる「痼りの病気」です。

積聚の症状には、左右の脇下に於(おい)いて杯(さかずき)を俯(うつぶ)せにした形状を腹部の皮下に触診されます。

あるいは、お腹が張った感じで、腹部の皮下に腕の様な棒形状が触診されます。

また、積聚の症状には、腹が大きくなって、盤形状の固い物が触診されます。

また、積聚になると、だんだん痩(や)せてきて、気づかいが細くなり、精神的に険(けわ)しくなり、呼吸が細かくなります。

また、何でもないのにパツと熱くなったり寒くなったりします。

チョッと暖かい所だと熱くなり、チョッと寒い所だとブルブル震える症状が出ます。

また、いくら食べても太れない、或いは肌の艶が悪い、肌が調わない、或いは筋肉の張りが無くなります。

積聚(しゃくじゅう)の脉は、厥して緊脉であり浮脉であり、そして牢脉となっていきます。

厥(けつ)とは、脉が正常の状態よりも荒々しい脉状です。

緊脉(きんみゃく)とは、縄が縒(よ)れている様な脉状です。

緊脉を打っている時は、どこかに痛みがあります。

浮脉とは、脉が浮いて皮膚表面に触れる脉状です。

牢脉(ろうみゃく)とは、陰脉の又その下に触れる脉です。

「浮にして牢」

浮脉と牢脉は相反する脉になりますから、緊脉の時は浮脉になっているが、沈んでくると牢脉になっていきます。。

牢弦急の脉を打つ人は治療によって生きるが、虚詠弱脉を打つている人は死ぬことがあります。

臨床家は、人に対する天地陰陽の氣を理解し、疝氣の証を熟知し、治療法を間違わない様に対処しなければなりません。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

———————————————-

病気が治らない理由。

仕事のやり過ぎ、遊び過ぎ、憂い思い過ぎ、房事過多の人、

養生しない人は病気は治らないと諦めた方が良いと思います。。

———————————————-

・

「気(き)・〔 気の病:疝気(せんき)証 〕」の詳細解説コーナーには、

【井上恵理先生の講義解説】を掲載ています。

鍼灸の臨床に役立つお話が山盛です。

また、参考資料1.積聚について、難経 第五十五難も掲載しました。。

・

詳しくはHPリンクしてご覧頂ければ幸いです。

http://yukkurido.jp/keiro/bkb/mk/c335/

———————————————-

・

最後までお読み頂きありがとうございます。

ブログランキングに参加しています。

ボタンをそれぞれクリックしてもらえると今後の健康通心作成の励みになります。

そして、たくさんのブロガーの健康鍼灸情報をご覧いただけます。

よろしくお願いいたします。

にほんブログ村

鍼灸 ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking

ーーーーーーーーーーーーーー

2016.6.23. みゃちゃんブログ掲載

ゆっくり堂 鍼灸院 & 漢方薬相談店

鍼灸師・薬種商:山口一誠

漢方相談員: 山口ひろこ

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

------------------------------

川の流れ。。。

2016年06月01日

川の流れ。。。

川の流水が順調に流れる為には、

川の堤防が堅固で、天変地異の想定外の異常事態が起こらない事が前提条件になります。

しかしここに、

海底大地震が発生し、そして大津波が発生して、河川に逆流を起こす事や、豪雨から上流の山林が崩壊し竹や木により川の流れ塞がれ堤防が決壊、氾濫する事もあります。

この例えから、

「痰気」の病気のお話をいたします。

「痰の病気」症状に該当される方は読んでみてください。

古(いにしえ)の「南北経驗醫方大成・病証論」に痰気(たんき)の話が論じられています。

以下、少し長くなりますが、解説します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

痰気の解説文(短縮版)

「痰の病気」について解説します。

「痰の病気」症状は、

体中が腫れぼったく成って来る。

咳が出る。

喘息。

頭痛。

嘔き気。

下痢。

メマイ。

胸つかえ酢っぱい水が出る。

胸がザワザワと騒ぐ。

寒と熱が交互にくる寒熱を為す。

手足の痛み、腫ればったくなる。

手足が縮まつて伸びなくなる。

手足の痺れ感覚がなくなる。

小便が出なくなる。

胸がつかえる。

脇腹がつかえ咳し、引ぱられる様な痛が出る。

汗か小便が出ないので手足が重く痛くなる。

シャックリがでる。

呼吸のどちらかが少ない。大きく息が出来ない。

肥満体が段々に痩せてきて、腹の中が筋ばって苦しみだし、腹を動かすとグッグッと鳴る。

背中のある一部分が、手の大きさ位の間だけが冷る。。

呼吸の間が短い、喉が渇く、手足の節々が痛い。

脇腹がはって鎖骨上に引張る様な痛みを感じる。

体が揺すぶられるほど激しいし咳が出る。

みぞおちの辺が痞(つか)えた様になり咳をすると嘔吐する。

喘咳や嘔吐の激しい時は寒気がして熱が出る。

腰と背中が痛む、涙流れ、悪寒がする。

こんな症状が一つか二つ出ると「痰の病気」を疑います。

古典の冒頭に、

「痰の病気」になる原因を「川の流れ」に例えて説明しています。

川の流水が順調に流れる為には、

川の堤防が堅固で、天変地異の想定外の異常事態が起こらない事が前提条件になります。

しかしここに、

海底大地震が発生し、そして大津波が発生して、河川に逆流を起こす事や、

豪雨から上流の山林が崩壊し竹や木により川の流れ塞ぎ堤防が決壊、氾濫する事もあります。

この様な時、濁流が波を起こし轟音を出します。

この例えから、

人間の身体の中では、外邪の為に逆せられ、食べ物の為に壅滞し、喘息、咳嗽、頭痛が起きます。

外邪が為の逆流、食物の停滞が「痰の病気」の原因です。

「痰の病気」になる遠因は、胃腸が虚弱しているからです。

また、「七情」喜怒憂思悲恐驚の内傷に干渉(かんしょう)されて、気の道が塞がって痰が集まると喘息、咳嗽とかの病気を発症します。

また、飲料水、酒、茶等が胸につかえ「痰水」が肺管にせまり、咳の病気を発症します。

中国の古典に張仲景が著した「金匱要略(キンキヨウリャク)」という文献があり「四飲、六証」のことを書いています。

「四飲」は、1:懸飲、2:溢飲、3:支飲、4;痰飲があり、これに5:伏飲、6:留飲の二つを加え「六証」となります。

1、

懸飲(ケンイン)とは、食物を食べすぎて「痰」を生じたもので、水が溢れ流れて脇下に滞って脇腹が閊〔つか〕えるます。

懸飲の症状は咳嗽し、引ぱられる様な痛が出ます。

2、

溢飲(イツイン)とは、これは渇きの病と言い飲み物を飲みすぎて起こる。飲んだ水が体に行かないで四肢に流れ身体から出ない。

溢飲の症状は、汗か小便が出るはずなのに出ないので手足が重く痛くなる。

3、

支飲とは、水を飲みすぎて痰を生じ胸に閊える。

支飲の症状は、シャックリがでる。呼吸のどちらかが少ない。大きく息が出来ない。

4、

痰飲の原因は、寒邪により腎の気が虚して、腎水を温養することが出来ない状態です。

痰飲は気血津液が濁り邪水となり身体に溢れた状態でもあります。

痰飲の病状として、痰や唾を多量に吐く事があります。

痰飲になると、体中が腫れぼったく成って来る。

痰飲の病気に罹患した人は、以前は肥満体が段々に痩せてきて、腹の中が筋ばって苦しみだし、腹を動かすとグッグッと鳴る。

これが痰気の中の痰飲の症状です。

5、

伏飲の症状は、みぞおちの辺が痞(つか)えた様になり咳をすると嘔吐する。 喘咳や嘔吐の激しい時は寒気がして熱が出る。

腰と背中が痛む、涙流れ、ゾッとする自分で解かるだけの悪寒が出る。

伏飲の脉状は、沈弦、沈微、沈滑となっている。

6、

痰気の中の留飲の症状は、背中のある一部分が、手の大きさ位の間だけが冷えます。

留飲の症状は、呼吸の間が短い、喉が渇く、手足の節々が痛い、脇腹がはって欠盆(大鎖骨上窩にあり、鎖骨上際陥凹部、乳頭線上.)に引張る様に感じる。 〕

おなかの底から出る咳が出る胸郭呼吸と腹膜呼吸が一緒になる異常呼気でて体が揺すぶられるほど激しいし咳症状です。

「痰の病気」を治す方法。

西暦1200年ごろ、中国、南宋の南康の厳用和(げんようわ) という人が、こういう事を言っている。

痰飲の病気を治す方法は、先ず一番目に身体を巡る十二経絡の気の流れを正常に整える本治法「気の調整」の治療を行ないなさい。

次に各症状に従って標治法の治療を行なう。

この様な治療を行うと、気が循環し、津液が流通し、自然治癒力で改善しますと。

「気の調整」の治療は漢方治療の原則です。

痰気の漢方薬での治療法。

懸飲の治療法は、下剤を使用するとよい。

溢飲の治療法は、発汗剤を使用する。

支飲の治療法は、証に随って汗したり、下したりする。

痰飲の治療法は、身体内臓を温める漢方薬を使用し小便が自然に出るようにすると良い。

痰飲の漢方薬による基本治療は、腎を温養することになります。

腎を温養する漢方薬として、八味丸が最も適しています。

また、酒を飲みすぎて、腹に滞り嘔吐する時は、二陳湯を用いればよい。或いは丁香煮散がよい。

また、食中毒を起こして痰飲の病に陥った時は、腹に停積する時は、五套圓、破飲圓を司さどるがよい。

これが、痰気の漢方薬での治療法です。

診断治療方針を決める時には、その人の病状、気の状態、そして正常なときの体質を考えて行いなさいと。

以上

———————————————-

病気が治らない理由。

これは咳だけでなく他の病気も同じで、

仕事のやり過ぎ、遊び過ぎ、憂い思い過ぎ、房事過多の人、

養生しない人は病気は治らないと諦めた方が良いと思います。。

———————————————-

「痰気」の詳細解説コーナーには、

【井上恵理先生の講義解説】を掲載ています。

鍼灸の臨床に役立つお話が山盛です。。。

詳しくはHPリンクしてご覧頂ければ幸いです。

http://yukkurido.jp/keiro/bkb/mk/c333/

・

最後までお読み頂きありがとうございます。

ブログランキングに参加しています。

ボタンをそれぞれクリックしてもらえると今後の健康通心作成の励みになります。

そして、たくさんのブロガーの健康鍼灸情報をご覧いただけます。

よろしくお願いいたします。

にほんブログ村

鍼灸 ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking

ーーーーーーーーーーーーーー

2016.6.1. みゃちゃんブログ掲載

ゆっくり堂 鍼灸院 & 漢方薬相談店

鍼灸師・薬種商:山口一誠

漢方相談員: 山口ひろこ

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

------------------------------

泄瀉(せしゃ):下痢のお話しです。

2016年04月03日

泄瀉(せしゃ):下痢のお話しです。

東洋医学の古典を紐解き、今の時代に対応できる鍼灸の技術を磨くのが鍼灸師の努力事項だと思います。

今回は、「南北経驗醫方大成による病証論」井上恵理先生講義録をHPに掲載しました。

ただ、

写経的にパソコンに入力する作業で、今だ古典を検証し陰陽五行論的に臨床を解説展開できませんが、

ただただpc入力HPにしていけばいつかはもう少し古の教えに気付き臨床に役立つだろうという思いからです。

先日、「胃炎から嘔吐下痢症になり体調不良」鍼で改善してほしいと、、、

主訴、触診、脉診から「腎虚脾実証」の診断をして治療をしましたが、、、、

もう少し、古典の知恵が理解できたら、もう少し良い処置が出来たのかと、、、、

古典にある、泄瀉(せしゃ)・痢病〔しぶり腹〕・腹痛(はらのいたみ)・五労・嘔吐(おうと:からえずき)・膈噎(かくいつ)・翻胃(ほんい)・などなど、

泄瀉(せしゃ):南北経驗醫方大成による病証論、井上恵理先生、講義録より。

概要を私なりに分類と纏めを試みてみます。

参考資料に『鍼灸重宝記』針灸諸病の治例・杉山三部書、等も掲載しています。

詳しくはリンクしてご覧ください。

http://yukkurido.jp/keiro/bkb/mk/c329/

2016年4月3日掲載しました。

・

最後までお読み頂きありがとうございます。

ブログランキングに参加しています。

ボタンをそれぞれクリックしてもらえると今後の健康通心作成の励みになります。

そして、たくさんのブロガーの健康鍼灸情報をご覧いただけます。

よろしくお願いいたします。

にほんブログ村

鍼灸 ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking

ーーーーーーーーーーーーーー

2016.4.03. みゃちゃんブログ掲載

ゆっくり堂 鍼灸院 & 漢方薬相談店

鍼灸師・薬種商:山口一誠

漢方相談員: 山口ひろこ

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

湿 論 の 分類考察

2012年09月06日

東洋はり医学会、発行。

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

「四、 湿 論」の分類考察をするに当たって。

井上恵理先生の言葉は、私のような経絡鍼灸の初級者にとつては、

難しく、理解の及ばない事が多いのですが、

これも私自身が経絡治療家として社会的使命を達成する為に、

必要と思い分類考察をするに当たっています。

日本では、初め、僧侶の人たちが、仏教と共に、病気を治す為の医術として、

鍼灸の技術を会得し、日本の地に暮らす人々その術を処置して健康に寄与して、

途切れることなく、今につたわり、

東洋はり医学会をして、

現代人に対する、治療法の研究・臨床実践・理論化を集団で行なっています。

そして、現代病に罹患した、人々の心と身体の治療をしています。

井上恵理先生は初期の東洋はり医学会の会員に古典理論を、

自らの実践理論を通して講義をされています。

「南北経驗醫方大成による病証論」を学ぶ事は、

現代の経絡理論と日々の臨床に結びつくと思います。

-----------------------

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

「四、 湿 論」

【】・――〔〕内は、山口一誠の考えやタイトルです。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

四、 湿論 c314 P49上段1行目 ~ P59下段終行より。

「南北経驗醫方大成 四、湿論」の原文

湿之爲氣、沖溢天地之間、流注四時之内。

體虚之人。或爲風雨所襲、或訃卑湿之地、遠行渉水、或山澤蒸氣、或汗出衣裏冷、則侵漬脾腎、皆能有所中傷。

著腎者腰痛、身重如坐水中、小便不利。

著脾則四肢浮腫、不得屈伸。

若挟風則眩暈嘔?、心間煩熱。

兼寒則拳攣掣痛、無汗悪寒。

帯暑則煩渇引飲。、心腹疼痛、面垢悪寒。

凡感湿之證、其脉多沈緩而微、其證多四肢倦怠不擧。

法當踈利小便爲先。

決不可軽易汗下並用火攻。

若有泄瀉等證、又當於各類求之。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

湿の気たる事、天地の間に沖溢(ちゅういつ)し四時の内に流注す。

体虚の人。或いは風雨の為に襲われ、或いは卑湿の地にふし、遠行に水を渡り、或いは山澤の蒸気に感じ、或いは汗出でて衣の裏、冷ゆる時は、脾腎を侵漬して、皆よく中傷せらるる事あり。

腎につく者は腰痛、身重く、水中に坐するが如く、小便利せず。

脾につく時は、四肢、浮腫し屈伸するを得ず。

若し風を挟む時は、眩暈、嘔?(おうえつ)し、心間煩熱す。

寒を兼ねる時は、拳攣(けんれい)、掣痛(セイツウ)し、汗なくして悪寒す。

暑を帯びる時は、煩渇(ぼんかつ)して飲を引き、心腹疼痛し、面垢づいて悪寒す。

およそ湿に感するの証、其の脉、多くは、沈緩(チンカン〕にして微(び)、

其の証、多くは四肢、倦怠して挙が らず。

法、まさに小便を踈利(しょり)するを、先と為すべし。

決して軽易に汗し、下し並びに火を用いて攻むるべからず。

若し泄瀉等の証、有りては、又まさに各類に於いてこれを求むべし。

ーーーーーーーーー

井上恵理先生の解説と言葉の意味: P52下段から。

〈 四、湿論の解説 〉

―湿の邪気は、天にも地にも、どこにでもあり、四季を通じてもある。

「虚体の人」〔とは〕内因を起し湿邪を受ける体質の人。年中どこにでもある湿の邪に、

全部の〔人間〕がやられるのではなく、「虚体の人」と断っているのです。

これは湿邪だけでなく、風寒暑の邪すべてです。

「或いは風雨の為に襲われ、或いは卑湿の地にふし」・・

卑湿とは、湿気のある土地、家に住んでいる事、

「遠行」遠く歩いて「水を渡り」水、湿地を歩く、「山澤の蒸気」山登りをする人は解りますが、

私は山が好きで、アルプスの開拓に参加した事もありますが、山の天気は激しく、ヒューと〔風雨・霧靄が〕来ると前が見えなく、寒気が激しい、凍えるという症状は自覚症がないもので、

物をつかんでみて、〔手足・指が〕利かないのが解るもので、その為に遭難するのです。

山澤の蒸気とは、そうゆう事です。

「或いは汗出でて衣の裏、冷ゆる時は、脾腎を侵漬して、皆よく中傷せらるる事あり」・・

体虚の人、これは虚弱ではなく、内因の陰虚の事で、この人が、

①風雨の為に襲われ、

②湿気のある土地、家に住んでいる、遠く歩いて水、湿地を歩く、山澤の蒸気を受ける。

③汗が出て濡れた着物の為に、湿気にやられる。

この三つの条件で脾胃が冒されるという事です。

腎につく物は、腰痛、身体が重くなる。

これはだるいとは違うのです。動くのいやになる事です。

水中に坐するが如く、腰から下が冷える。男性よりも女性に多い。

―「小便利せず」・・小便が少なく出にくくなる。れは閉尿とは違うのです。

脾につくと「四肢、浮腫」手足が浮腫む、「屈伸するを得ず」曲げたり伸ばしたり出来ない。

「湿気が風を挟む時」風湿ともに入った時「眩暈」めまい。「嘔?(おうえつ)し」吐くのではなく吐き気とゲップ。「心間煩熱」心は胸で胸の間がイライラする。

「寒を兼ねる時」寒と湿が一緒の時。

「拳攣(けんれい)」拳、手先が震える。「掣痛(セイツウ)」痛みが走る。

「汗なくして悪寒す」汗がないのにブルブル震え、寒気がする。

汗があって寒気がするのは風です。

「暑を帯びる時」暑と湿が一緒の時。「煩渇(ぼんかつ)」し切りに喉が渇く。

「飲を引き」水を飲みたがる。「心腹疼痛」胸と腹が痛くなる。「面垢づいて悪寒す」顔の艶がなく垢の様になり、そして寒気がする。

「湿に感するの証、其の脉、多くは、沈緩微」

〔湿証の脉状は〕沈(しず)んで、緩(ゆる)やかで、微(わず)かに打っている。

「其の証、多くは四肢、倦怠して挙がらず」

手足が怠(だる)く、手が上がらず、上げても下がる。

治療法は「小便を踈利(しょり)するを、先と為すべし」

小便をよく出す様にする。

けして軽々しく病状が―たいした事で無い様に思い、「汗し、下し並びに火を用いて攻むるべからず」発汗剤、下剤、の瀉法や冷えるからといって、お灸やカイロ、火を用いて暖めるのはよくない。

「泄瀉等の証、有りては、まさに各類に於いてこれを求むべし」

泄瀉は腹下し、〔大便が〕どっと出て気持ちが良い事なら、下る方の治療をしなさい。

ーーーーーーーーーーーーー

鍼灸の経絡的考え方 〉: P50下段より。

〔湯液家と経絡鍼灸師との違いについて:〕

―経絡鍼灸師は、経絡を中心に診断し治療する。

―〔湯液家の後世派〕の中に於いては臓腑との関係に於いて「経絡」を考えているが、

我々〔経絡鍼灸師は〕経絡から、臓腑を考えなければならない。

〈 古典の生かし方 〉 P50上段より。

〔湯液家のための〕病証論をこのまま経絡鍼灸論に転化する事は難しい。

―漢方薬を使う為の病証論ですから―

1939年(昭和十四年)

経絡鍼灸の理論と法則が世界で始めて確立されるまで。

― 鍼灸家の書いた「鍼灸重宝記」も経絡治療法則の検討は成されなかった。

【経絡鍼灸の理論と法則】

―身体の変動を診るのが、経絡的診断です。

そして、それを正しく整えるのが鍼灸の治療となるのです。―

経絡治療の方法に「虚」と「実」を考えます。

虚を補うのも治療です。― 実を瀉すのも治療です。―

例えば、陰経虚証といえば、その陽経は実証なのです。

陰経実証といえば、その陽経は虚証なのです。

〔経絡治療の〕中心をどこに置くかは、

その治療家の考えによって良い訳です。

但し、ここで問題になるのは、

治療過程に於いて、

どちらが最も早く治療し得るかという事です。

ーーーーーーーーー

〈古典研究会〉:パス。

〈後世派と古方派〉:パス。

ーーーーーーーーーーー

〈 証と症状 〉 P51下段より

昔も今も同じ事ですが、

症状を取るという考え方、症状とは自覚症状の事で、患者が解る事です。

〔腰痛・肩凝り・膝痛・腕の痛み〕頭痛、便秘等の症状を訴える。

証を訴える人はいない訳です。

脾虚証だから治療してくれと言う人はいない訳です。

これは術者だけが解る事です。

〔下工には「証」はわからないので〕その症状を取り除く事に、患者が満足するので症状にこだわり、媚びる傾向がある。出来ないのにやろうとする。

それが単なる外傷を受けた捻挫、打撲等なら痛みは取れやすい。

〔だが、内傷に原因がある肩凝りの場合は、〕唯(ただ)、肩だけを満足の行く迄(まで)、治療すれば後で〔症状が再発し〕悪くなり決して良くならないのです。ところが患者は症状が取れると、治ったと思い、そして来なくなるが又痛くなり、鍼は癖になる〔と誤解した宣伝を人々に伝える様になる訳です。〕

【 上工は経絡鍼灸の理論と法則から、

その症状が、単なる外傷労倦か、内傷から、経絡の伝変を起こし、

陽に現れた症状かを判断し治療する。】

― 最も危険な例が肩凝りです。その〔原因が〕内傷から起こり、絡の伝変(でんへん)を起こし、そして陽に現れた症状は、んなに簡単に取れるものではない。

肩凝りが外傷労倦から来る物は休ませれば治る。働きすぎたから痛くなった。

その人の体は正常なのです。寝なかったら眠くなる。食べなかったら腹が減る。

これらは全て正常です。

しかし〔内傷に原因がある人の場合は、〕食べないのに腹が空かない、三日寝なくても平気である、疲れたのがわからない、その人の体が悪いのです。

何もしなくても、寝ていても肩が凝る。これは単なる外傷労倦ではなく、

人体のアンバランスがあるから、その様な症状が起きた物なのです。

〔内傷に原因がある人の症状を賃貸借に例えると、借金をして〕利息だけを返しても安心にはならない、元金を返さないと利息は又、貯まる訳です。

元金を返さないと、症状は又何時でも出ることはごく自然なものなのです。

【 内傷に原因がある人の場合は、経絡治療による「証」立てが必要なのです。

そして、証に基ずく『本治法』を時間をかけて治療します。

病の軽重により、半年から数十年の治療が必要になります。

そうすれば、肩凝りの先にあった、死の病魔も先送りが出来、天寿を全うできます。

肩凝りの解消から未病の治療、健康増進の道に入れるのです。】

ーーーーーーーーーーーーー

〈 診断と証 〉 P52上段より。

― 経絡的診断に〔湿論〕を参考にして証に繋げるのは良い ―

― 我々〔経絡鍼灸師は、湿邪が五臓に影響をあたえたその〕

変動があった時の、臓器という物を考えるべきです。

これは、現代医学の病名にもあてはまる事です。

例えば肝臓が病変を起こしている時、それを肝経の変動とは言えないのです。

肝臓の病気の中に、肝経で治るのもあるし、腎経で治るのもある訳です。

これは肝臓が悪くなった現象は、

その〔原因の〕元にある物、〔経絡の変動は〕、

それがその人に〔個別に〕有るという事です。

例えば、酒を飲むと肝臓が悪くなるというが、誰でもは悪くならない。

そのように、因果関係がある様でないのが人間の体です。

その人の個人差によって大分違うのです。

そうゆう面で、絡的診断を診ていくと、非常に解り易いのです。

〈 診診だけの限界 〉 P52下段より

― 病症も診断も考えないで、脉だけ整えれば経絡治療が可能なりと考えたら、

これは間違いです。

例えば、はっきり腎虚証だと解る脉ばかりだと良いのですが、

全部の脉が実か虚の様に診えたりで、脉診だけで決めるのは出来ないのです。

脉診だけでは?み所のない病気もある訳です。

そういう時に、

この病証というのが役に立ってくる訳です。

病証に従って一つの病状的治療をやって、脉がハッキリしたら脉を整える。

そうゆう方法を取って行けば良いのではないかと考えます。

ーーーーーーーーーーーー

― 古典研究会の湿証の研究 ― P54上段8行目より

〈 景岳(けいがく)全書の湿邪 〉

これは「類経」を著した「張介賓(ちょうかいひん)」が、あらゆる病証を集めた物で、湿邪について五論ありま す。

1、天の気 風雨にあたり臓器を傷(やぶ)る。

2、地の気 湿地にあたり肌肉、筋脉傷る。

3、飲食 濃い酒を飲み汗を出し六腑を傷る。

4、汗液 汗によるものそう理を傷る。

5、内より生ずる、水が消化せず胃に滞り内傷湿邪となり脾腎につく。

【 胃内停水は、水湿の邪 】

胃は水分、アルコールを吸収する。幽門は物が通り水が通らない。

胃の中で水の音がする。〔胃部振水音〕あれが水湿の邪です。

症状としては、

① 汗を出し湿邪が皮表にある物は、発熱・悪寒・自汗する。

② 湿邪が経絡に入ると、痺れ、痛み、〔身体〕重く怠く筋骨疼痛、腰痛し、

寝たり起きたり出来ない。四肢が弱くなり痛いのに押さえても解らない。

イライラして足の置き所がない痛み。

湿邪が肌肉ある物は、足が腫れ、押すと元に戻らない。

③ 湿邪が臓腑に入ると、吐き気、お腹がふくれる、小便が出にくくなる。

―小便が黄色、赤色になる、小便が渋るから泄瀉が起こる。―お腹が痛くな

り、お尻の方に下がるようになる。脱肛〔痔〕を起し、所々麻痺した様になる。

病の軽重、経絡の病は湿邪が外から入ったので軽く、飲食の病は内より生ずるから重いのです。 例えば、酒の飲み過ぎは、水が消化しなく内傷湿邪により重いのです。ただし、経絡にあるから臓器には関係ないという事はないし、臓器にあるから経絡には関係ないという事はないのです。

〈 曲直瀬道三の考え方 〉 P54下段より。 〈 湿の発生 〉P55下段より。

「啓廸集(けいてき)」の中に、「湿は土の気なり熱よく湿を生じ、故に夏熱する時は、万物湿潤し、秋涼しい時は、万物乾燥する」

これは、日本の風土に合った湿のとり扱い方をしています。

夏は暑いので湿気が無い様に思うが、暑いほど、湿気がある。秋は涼しくなると、万物が乾燥するという、湿気とはそうゆう物です。

地下室は冬乾燥し、夏湿気する。

―湿った服を熱に当て乾燥させる時に出る蒸気、これを湿と云うのです。

湿という物は、湿っぽい冷たいとうい感じではなく、熱を生じ湿気を生じるという事を―〔しっかりと認識してください。〕

湿病の元は、水〔腎〕から生じる。湿、熱によって水も巡らす。停滞して、湿を生じるという事です。熱は湿を生じる。熱は火〔心〕です。湿は土〔脾〕です。

火は土を生じるという事〔五行の相生(母子)関係〕を別の言葉で、熱は湿を生じると成ります。

脾土の弱い人は、この邪を受けやすい。―

風寒というものは、症状が表面に出やすい。だから、すぐに熱、寒気、痛みの症状が出てくるので治療するが湿邪の時は、怠(だる)い、重い等、症状が激しくないので疎(おろそ)かにしやすい。しかし、間違いです。

ーーーーーーーーーーーーーー

〈 暑邪(しょじゃ)と湿邪(しつじゃ) 〉 P55上段より。

― 湿気をあまり問題にしないのは、経絡的変動が少なく臓腑的変動に成っているからです。その為に、湿邪、暑邪は、こう治療するというのが無いのです。

だから病証的に成るのです。

霍乱(かくらん)は、暑邪の病。

泄瀉、嘔吐、張満、自汗の症状は、湿邪の病。

鍼灸の方では、

病症を参考に治療ができるので、湿邪や暑邪のことは云っていないのです。

ーーーーーーーーー

参考:

三 、暑 論 c313 〈 鍼の治療 〉より。 P46下段12行目~ より。

この大成論は湯液家(とうえきか)が書いたので風寒暑湿燥火という邪が論じられているが、鍼の方では、寒暑湿の治療法や理論がなく、

例えば中暑は霍乱(かくらん)、下痢は泄瀉(せしゃ)痢病(りびょう)嘔吐、喘(ぜり)つくは喘息、喘急と別の形で扱います。

「鍼灸遡洄(さっかい)集」の本に、

霍乱に二症あり、飲食に破れ、風寒暑湿に感じてなる。

①湿霍乱は、腹痛、疼痛、吐瀉、下瀉、手肢、厥冷し六脉沈んでたよる事なす。

②乾霍乱は、最治し難く死することついに有り。

【鍼の方では、寒暑湿の治療法や理論がない、が。】

【中暑の鍼治療法として・・・】

〔刺絡法:委中穴に深く刺して血を出す対象は、手足厥冷し脉沈伏にして吐く事も、下す事も出来ず腹が渋る様に痛い病症の時に委中穴を用いる。〕

〔陰陵泉・承山穴に深く刺す対象は、霍乱で腓返(こむらがえ)りの症状の時。〕

〔幽門穴を深く刺す対象は、胸中、満悶して吐かんと発する症状の時。〕

〔尺沢・手三里・関衝穴に浅く刺す対象は、吐瀉する症状の時。〕

〔承筋・?揚穴に深く刺す対象は、腓返り(転筋)で、足の腱が引っ張って動かない症状の時。〕

【暑邪の特徴】

暑を受けた邪というものは、熱があって吐いて、下して、目を引きつける症状です。

【中暑と霍乱を考えるー山口一誠の考察です。】

〔中暑とは、暑が蔵に中(あ)った症状を指している。?〕

〔霍乱に二症あり、飲食に破れ、風寒暑湿に感じてなる。

①湿霍乱は、腹痛、疼痛、吐瀉、下瀉、手肢、厥冷し六脉沈んでたよる事なす。

②乾霍乱は、最治し難く死することついに有り。これ本文より。〕

ーーーーーーーーーーー

〈 湿邪の体質と病証 〉 P55下段より。

【ここのポイントは、】

【1:湿病は、熱により体が鬱(うつ)して、体液の循環が悪くなり、

経気が巡らず停滞して湿の病を起す。と覚える事。】

【2:湿邪を受けやすい体質は、消化器系統が弱いタイプ。と覚える事。】

1:「湿病のもとは水から生じる。熱により水道巡らず停滞して湿を生ず。

況(いわ)んや湿は軟弱の人に感じやすし」

―これは我々体に湿邪として当たる状況を説明している。

湿に起こる病というものは水から生じる物のではない。

体から出るものではなく、熱により我々の体に熱が鬱(うつ)しているから、

水道巡らず体の経気が巡らず停滞して湿を生じる。

2:「脾土、虚弱の人、感じやすい」―

湿邪を〔受けやすい体質者〕は、脾(膵臓)とか胃とかの消化器系統が弱い人。

―〔力仕事をすると、体が怠くなる人、筋肉の弱い人。です。〕

『玉機微義(ぎょくきびぎ)』の本の中に、

「人ただ寒風の嫌悪を知りて暑湿の冥患(めいかん)を知らず」とあります。

寒、風は厳しく我々の体に感じるので、すぐわかるが、「湿邪」「暑邪」は、

冥患(めいかん)と言い、知らない内に体に入って来るものです。

医経の本の中に『中湿、諸湿の支満は脾土に存し、湿勝つ時は、儒瀉なり、地の湿、感ずる時は肌肉、筋脈を害する。脉、沈緩、沈微細みな中湿の脉なり』

これは湿に感じる支満(腫れぼったい)、なんとなく顔、体、手足が腫れぼったい。

これはみな湿に感じているのです。

「湿勝つ時は」―湿気が入ると儒瀉する。すなわち軟便になりやすい。我々が食べ物に気をつけても軟便する。その時、体が怠い。これは肌肉や筋脈を害されみな湿に感じているのです。

「中湿の脉は沈緩」―沈んで緩(ゆる)やか、或いは沈微細、細く微(かす)かな脉を打っています。

ーーーーーーーーーーーー

〈 湿邪の体質と病証 〉 P55下段より。

【ここのポイントは、】

【1:湿病は、熱により体が鬱(うつ)して、体液の循環が悪くなり、

経気が巡らず停滞して湿の病を起す。と覚える事。】

【2:湿邪を受けやすい体質は、消化器系統が弱いタイプ。と覚える事。】

「中湿に内外の証あり」―これは〔湿邪が〕内に入った〔場合と〕外に入った〔場合とがある。〕

―内の場合は、外に感ぜず経脈、経筋に関係なく内臓の意味です。

「湿、寒を挟みて」―これは湿と寒が共に入って内に甚だしい時は腹痛、下痢する。

外に甚だしい時は、体が重く疼痛する。

〔湿が風を挟みて〕―湿が風を挟んで、外に甚だしい時は、体が重く痛く汗が出る。

風邪というのは、いつも汗が伴っている。

汗が出る時は外、汗でなく悪寒する時は内と風邪〔ふうじゃ〕は、いつも汗の有無が決め手になる。―

〔湿が熱を挟みて〕―湿が熱を挟む時、内に甚だしい時は瀉利する、

いわゆる、下痢瀉利(痛まない下痢)、ダッと何故出た解らない下痢で腹痛は無い。

「外に甚だしい時は、或いは痛み、或いは熱し、或いは腫れ、或いは発黄する」

―外とは表面で皮膚、筋肉、この時は痛み、熱し、腫れ、発黄(体が黄色くなる)する。

内外の証として内因があり、

中湿に冒〔侵入〕されると中満(腹が腫れ満ちる)。支満(胸がつっかえ下痢する)。

外に感ずる時は痺(痺れ、或いは痛み)、浮肢(足の甲が腫れ痛む)。

湿証の寒熱というのは、湿熱の証は多く、湿寒の証が少ない。

脉診すれば解る。湿熱の脉は、滑数(かつさく)であり、尿が赤く渋りエンゲン(水気の物を取りたがる)する。

「湿寒の証は小便自利、大便瀉し身痛んで自汗する」

―小便自利は〔お漏らし。〕、大便瀉は下痢、体が痛んで、じっとしていても汗が出る状態。

汗にも色々ある。四足汗(手足に汗が出る)、頭汗(顔だけに汗が出る、これは顔の事)。

「医方諺解 (いほうげんかい)」の本の中に、

「その人虚弱なるが故に、人、湿にあたる」

―虚弱という事は弱いという事ではなく内傷を起し易いという事です。

皮膚にあたる時は頑痺(頑固な痺れ)する。

〔痺(しび)れにも色々ある。〕― 感覚的にしびれる時、感覚がないのも痺れ、痛みのない痺れ、物に触れてもわからない痺れ、抓(つね)ると痛く触れると解らない痺れ。また、この逆もある。

痺れというのは、時に起き、時に止む。座って痺れたてば治るのがそれです。

ところが、頑痺というのは年中、痺れています。甚だしい時は、寝ている時は解らず起きていて解る。また逆もあり、これを「メイシ」といいます。

「気血にいれば倦怠する」―気や血を冒されると倦怠するのは湿の特徴です。

我々は怠いという症状を簡単に扱うが倦怠も色々有ります。

ーーーーーーーーーーーーーー

〈 湿邪と五臓の病症 〉 P57上段後ろから3行目 ~ P58上段 7行目より。

肺に入れば喘満(咳が出て胸が張る)。

脾に入れば湿痰(湿気のある痰が出る)、支満(胸がつっかえ下痢する)。

肝に入ると胸満、支節、不利をなす。胸満とは脇腹が満して節々、

ことに手足の節々が利かなくなる(動けないのではなく動きにくくなる)。

腎に入れば腰痛、股痛、身反挟し、脚はサツイの如し。 身反挟しとは、体が板で挟まれた窮屈な感じの事。脚はサツイとは、足が抜け出す感じの事。

腑に入れば麻木不二。麻木(麻痺)不二(利かない)。

「臓に入れば屈伸する事あたわず額(あご)強直する」

湿邪を観察すると色んな症状を起こしている。

―湿邪は解らないうちに〔体に〕入ってしまう。 何でもないのに下痢する、腹は痛くない。これは完全に湿邪です。その証拠に寒い時(秋から冬、春の初め)にはなく「夏」に多い。 例えば、身体は一定の温度に保たれ、全ての機能が正常なのに冷たい物を食べ機能減退を起すので、熱を出し湿を生じ下痢をするのです。冷たい物は喉も

と過ぎる時だけで逆に暑くなる。暑い時は熱い物をとると後は涼しく成るんです。

これは病人を扱う基本条件です。

神経痛の人は酒を飲んだり風呂に入ると、その時は楽になるが、その後、痛くなるのです。私は、酒とか風呂を止めず、自分で痛みを体験させ解る様にする。

どうせ世の中、人間は多いのだから一人ぐらい死んでも心配ないだからと言うと大抵はやめる物です。

〈 湿邪の治療 〉 P58上段9行目 ~ P58下段3行より。

【湿邪の治療法は、体に力を与えて、湿邪を取り除くのです。】

痛まない下痢、体が怠い、手や体が強張る、腫れぼったい、押さえられた感じ、この時は一応、湿の邪を考える必要がある。

湿の邪が入った場合、鍼はどうするか、痛いとかいうのは虚か実かの治療法を考えますが、湿の邪に入られる時は意識なく深く入るので、体に力を与えて、湿邪を取り除くのです。

〔湿邪が〕皮膚に入り、麻痺を起こしている時は、円鍼を使うと効果がある。

よく高血圧、脳軟化症、エンボリ(塞栓症)の状態で湿邪に中(あた)っているのが沢山ある。

〔注意〕中風の邪にに中った脳梗塞様の物と明確に区別して治療する事。

○ 中風の治療 ― P16下段後から7行目からP17上段12行目まで。より。

中風の治療方法というのはですね、こういった症状にはこういうツボにこうするんだと古典に記載されていても すね、我々の行う経絡治療は証に従って治療するのですから、その時にどの経が実しているか虚しているかに依って治療法が決められるんです。

【お灸の治療法:少しの経穴に要点を決め、多壮灸を施すと効果がある。】

〔注意〕

湿邪に中った時、お灸が良いように考えるがよほど加減しないと体を損傷する場合がある。

少しの経穴に沢山お灸をするのは良いが、多くの経穴を取るのは良くない。

ところが、腫れぼったいとか痺れ、怠いは範囲が広くなるので、広い中の要点を決め、そこに多壮灸を施す方法が案外効果がある。

鍼の場合も同じで事です。〔少しの経穴に体に力を与える補法で効果がある。〕

円鍼だと体に損傷なく、〔効果がある。〕

置鍼でやる補法も良い(痺れを取る)。

皮膚鍼も良いが、やり過ぎない事。

ーーーーーーーーーーーーーー

〈 全体の体の調和 〉 ― P58下段より。

邪の入る状態により迷いやすいのは、

症状が同じでも(痛みをとる)病因(風邪、寒邪、乾邪、湿邪、)により鍼の手法が違うので、病症論が必要なのです。

ただ脉を整えるだけでは済まされないのです。

脉を整えるのは全体の体の調和の方法で、

例えば、一本のヤジロベェが平行であれば健康であり、曲がれば不健康であるが、平行であっても支柱の上下により身体の状態は違うのです。

より良い体は支柱が高く平行している事です。平行していても支柱が低いと身体の調子は良いが、何かするとすぐ疲れ、精神的に動揺、根気無くなる危険がある。平行にするのが本治法であるが、病人の場合、平行しても支柱の中に安定するだけの力がないので、又曲がり病気の根治にならないのです。

【 経絡鍼灸の本治法は、

健康のヤジロベェを平行にして支柱を高く安定した力の有る物にする。】

〈 気、来たるとは? 〉 ― P58下段後4行目 ~ P59上段後1行目より。

― 気、来たるとは、― いろんな条件の総合した物、― 鍼を刺す場合、その場所がどう成っているか観察する事です。

固い、柔らかい、熱、冷え、痛み、何か有るのが無くなる事が、「気、来たる」という事です。

目で見る時、刺した所が赤くなる。〔肌で感じる時、〕赤くなる事は、そこに血が集まって来、冷たい物が温かく成って来ている―温かい事を良しとし、皮膚のザラザラが艶が出てくる、湿っぽくなる、動脈上の経穴は脉が強くなる、こういう事が、「気、来たる」です。

鍼を刺す時、脉だけでなく、そういう事を総合的に考え無心で打つ事、無心は何も考えない事ではなく、何かに集中する事です。

― 病症のあり方を記録してるだけでなく、研究し、知識の中に持っている事が大事です。―

〈 鍼灸師の心がまえ 〉 P59上段うしろ1行目 ~ P59下段終行より。

私の師匠が「鍼を刺す為には人に成れ」と言われた。

これは全ての行動、行ない、発言が、煩(わずら)わされなく〔心を悩ませる事なく。 面倒をかける事なく。〕人間的行動がとれる様にと言う事です。

私達は一人でなく、みんなで〔経絡鍼灸道を〕遣(や)っています。

人の言う事も、自分の言う事も、練磨・琢磨して認め合い取り入れる。

それは素直でなければいけないのです。

迷いがあるのは自分に自信がない事です。

みなさんの様な団体〔東洋はり医学会〕があるのは幸福なのです。

治療の場合、一人で解らない事は一生解らないのですが、

みんなで考え解決し、向上して行くのです。

だから鍼は術だけでなく道が大事なのです。

---------------------

※ 詳しくは、

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行元:東洋はり医学会、をお読みください。

http://www.toyohari.net/link.htm

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「四、 湿 論」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c314.html

---------------------

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ゆっくり行こうよ。♪

鍼灸の『本治法』が、

人々の健康をシンプルに守る治療法だと信じています。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.9.6(木曜日)

夏の病気が秋に出るて・・?

2012年08月10日

夏の病気が秋に出るて・・?

夏の暑さを上手くコントロールできない時に、

起こる病気として

「痎瘧(かいぎゃく)の病気」があります。

暑さを防ぐために、冷房をかけ過ぎると、

暑邪など「夏の病気」が身体から出れなくなり、

秋に「痎瘧(かいぎゃく)の病気」になります。

痎瘧の病状は色々あります。

熱だけ出るもの。

寒だけが出るもの。

先に寒気がして後で熱がでる・

先に発熱し後で寒気がする・

胸腹、脇腹が痛んで吐き気がある。

陰虚の瘧、悪寒だけあって発熱少ない。

陽瘧ともいい、発熱あって悪寒少ないもの。

などです。

そして、

痎瘧の病気を起こす夏の病気の代表として、

三つをお話しします。

① 暑邪の病です。

その症状は、夏の熱を受けると身体が熱して頭痛を起します。

暑がより深く身体に入って臓腑を犯す時には、

人事不省になります。

そして手足が冷え、物を吐いたり、

下痢、胸息れ胸が張るようになります。

これが現代で言う熱中症ですね。

暑邪に犯された時の脉は沈伏の脉です。

② 高温多湿の「湿の病」もあります。

湿邪は、熱により体に体液がうっせき鬱積して循環が悪くなり、

経気が巡らず停滞して湿の病を起します。

湿邪を受けやすい体質は、

消化器系統が弱いタイプです。

その症状は、

なんとなく顔、体、手足が腫れぼったい。

軟便になりやすい。体が怠い。

脉状は沈緩:沈んで緩(ゆる)やか、或いは沈微細、細く微(かす)かな脉を打っています。

③ 夏でも寒病もあります。

冷房病のことです。

冷房病の症状として、

足の浮腫み・

疲れて身体が利かなくなる・

こむら返りの痙攣・硬直・

突然の発熱、悪寒・

などの症状です。

例えば、

冷房の部屋で長時間すごすしたとします。

その人が食事中に突然に箸を落とした・・

手がかじかんでいる。

とか、

部屋の畳の縁に足先が引っかかり、転倒する。

とか、

これはもう、寒に中てられた状態です。

寒邪を受けやすい体質は、

五臓が虚している人です。

寒病の脉状は沈遅の脉です。

①②③の夏の病気の症状がある方は、

夏のうちに治しましょう。

夏に何とも無くて、

秋に「かいぎゃく痎瘧の病気」が出たら早めにご来院くださいね。

※ 詳しくは下記のHPをご覧下さい。

南北経驗醫方大成 による 病証論 井上恵理 先生 講義録

六、 瘧論 (ぎゃく ろん)

http://you-sinkyu.ddo.jp/c326.html

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ゆっくり行こうよ。♪

鍼灸の『本治法』が、

人々の健康をシンプルに守る治療法だと信じています。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.8.10(きん曜日)

夏の暑さを上手くコントロールできない時に、

起こる病気として

「痎瘧(かいぎゃく)の病気」があります。

暑さを防ぐために、冷房をかけ過ぎると、

暑邪など「夏の病気」が身体から出れなくなり、

秋に「痎瘧(かいぎゃく)の病気」になります。

痎瘧の病状は色々あります。

熱だけ出るもの。

寒だけが出るもの。

先に寒気がして後で熱がでる・

先に発熱し後で寒気がする・

胸腹、脇腹が痛んで吐き気がある。

陰虚の瘧、悪寒だけあって発熱少ない。

陽瘧ともいい、発熱あって悪寒少ないもの。

などです。

そして、

痎瘧の病気を起こす夏の病気の代表として、

三つをお話しします。

① 暑邪の病です。

その症状は、夏の熱を受けると身体が熱して頭痛を起します。

暑がより深く身体に入って臓腑を犯す時には、

人事不省になります。

そして手足が冷え、物を吐いたり、

下痢、胸息れ胸が張るようになります。

これが現代で言う熱中症ですね。

暑邪に犯された時の脉は沈伏の脉です。

② 高温多湿の「湿の病」もあります。

湿邪は、熱により体に体液がうっせき鬱積して循環が悪くなり、

経気が巡らず停滞して湿の病を起します。

湿邪を受けやすい体質は、

消化器系統が弱いタイプです。

その症状は、

なんとなく顔、体、手足が腫れぼったい。

軟便になりやすい。体が怠い。

脉状は沈緩:沈んで緩(ゆる)やか、或いは沈微細、細く微(かす)かな脉を打っています。

③ 夏でも寒病もあります。

冷房病のことです。

冷房病の症状として、

足の浮腫み・

疲れて身体が利かなくなる・

こむら返りの痙攣・硬直・

突然の発熱、悪寒・

などの症状です。

例えば、

冷房の部屋で長時間すごすしたとします。

その人が食事中に突然に箸を落とした・・

手がかじかんでいる。

とか、

部屋の畳の縁に足先が引っかかり、転倒する。

とか、

これはもう、寒に中てられた状態です。

寒邪を受けやすい体質は、

五臓が虚している人です。

寒病の脉状は沈遅の脉です。

①②③の夏の病気の症状がある方は、

夏のうちに治しましょう。

夏に何とも無くて、

秋に「かいぎゃく痎瘧の病気」が出たら早めにご来院くださいね。

※ 詳しくは下記のHPをご覧下さい。

南北経驗醫方大成 による 病証論 井上恵理 先生 講義録

六、 瘧論 (ぎゃく ろん)

http://you-sinkyu.ddo.jp/c326.html

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ゆっくり行こうよ。♪

鍼灸の『本治法』が、

人々の健康をシンプルに守る治療法だと信じています。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.8.10(きん曜日)

気と本治法

2012年06月11日

「気と本治法」について。

初めに、本治法の話しをします。

その後、

井上恵理先生が講演された

「気、来たるとは」の話しをしてみます。

「気と本治法」が、

結びついて理解されれば言いのですが・・。

ゆっくり堂の考える経絡鍼灸治療の

『本治法』の役割について。

体の調子がおかしい、

歩行がしにくいなど、

日常と違った症状が出てきた・・

病気に成るという事は、

経絡の働きが正常でなくなった事によります。

経絡鍼灸の治療行為は、

その経絡を元の状態に戻す事です。

これが『本治法』であります。

本治法により経絡が普通の状態に戻れば、

病気も治まります。

しかし、

直ちに病気が治癒する事はありません。

『本治法』がほどこされ、

経絡が調整された患者の体は、

症状や病気を緩和させる為に、

これから患者の自然治癒力を機能させるのです。

そして、

病気が治るための時間が必要なのです。

これを『本治法』の治療順序と言います。

この、治療順序を判断するのが、

「気の去来」を判定する事なのです。

経絡鍼灸においては、

一般的には、脉状に合せた本治法を施し、

その後の検脉でまた、「気のありよう」を診ます。

また、「気の去来」の判定は脉診だけではありません。

その話しが、井上恵理先生より、成されています。

〈 気、来たるとは? 〉

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」―

P58下段後4行目 ~ P59上段後1行目より。

― 気、来たるとは、―

いろんな条件の総合した物、―

鍼を刺す場合、

その場所がどう成っているか観察する事です。

固い、

柔らかい、

熱、

冷え、

痛み、

何か有るのが無くなる事が、

「気、来たる」という事です。

目で見る時、

刺した所が赤くなる。

〔肌で感じる時、〕赤くなる事は、

そこに血が集まって来、

冷たい物が温かく成って来ている―

温かい事を良しとし、

皮膚のザラザラが艶が出てくる、

湿っぽくなる、

動脈上の経穴は脉が強くなる、

こういう事が、「気、来たる」です。

鍼を刺す時、

脉だけでなく、

そういう事を総合的に考え無心で打つ事、

無心は何も考えない事ではなく、

何かに集中する事です。

患者さんをして、本治法の効果の

― 病症のあり方を記録してるだけでなく、

研究し、知識の中に持っている事が大事です。―

以上、

「気と本治法」について。でした。

※ 詳しくは:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「四、 湿論 」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c314.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ゆっくり行こうよ。♪

『本治法』が人々の健康をシンプルに守る治療法だと信じています。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

初めに、本治法の話しをします。

その後、

井上恵理先生が講演された

「気、来たるとは」の話しをしてみます。

「気と本治法」が、

結びついて理解されれば言いのですが・・。

ゆっくり堂の考える経絡鍼灸治療の

『本治法』の役割について。

体の調子がおかしい、

歩行がしにくいなど、

日常と違った症状が出てきた・・

病気に成るという事は、

経絡の働きが正常でなくなった事によります。

経絡鍼灸の治療行為は、

その経絡を元の状態に戻す事です。

これが『本治法』であります。

本治法により経絡が普通の状態に戻れば、

病気も治まります。

しかし、

直ちに病気が治癒する事はありません。

『本治法』がほどこされ、

経絡が調整された患者の体は、

症状や病気を緩和させる為に、

これから患者の自然治癒力を機能させるのです。

そして、

病気が治るための時間が必要なのです。

これを『本治法』の治療順序と言います。

この、治療順序を判断するのが、

「気の去来」を判定する事なのです。

経絡鍼灸においては、

一般的には、脉状に合せた本治法を施し、

その後の検脉でまた、「気のありよう」を診ます。

また、「気の去来」の判定は脉診だけではありません。

その話しが、井上恵理先生より、成されています。

〈 気、来たるとは? 〉

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」―

P58下段後4行目 ~ P59上段後1行目より。

― 気、来たるとは、―

いろんな条件の総合した物、―

鍼を刺す場合、

その場所がどう成っているか観察する事です。

固い、

柔らかい、

熱、

冷え、

痛み、

何か有るのが無くなる事が、

「気、来たる」という事です。

目で見る時、

刺した所が赤くなる。

〔肌で感じる時、〕赤くなる事は、

そこに血が集まって来、

冷たい物が温かく成って来ている―

温かい事を良しとし、

皮膚のザラザラが艶が出てくる、

湿っぽくなる、

動脈上の経穴は脉が強くなる、

こういう事が、「気、来たる」です。

鍼を刺す時、

脉だけでなく、

そういう事を総合的に考え無心で打つ事、

無心は何も考えない事ではなく、

何かに集中する事です。

患者さんをして、本治法の効果の

― 病症のあり方を記録してるだけでなく、

研究し、知識の中に持っている事が大事です。―

以上、

「気と本治法」について。でした。

※ 詳しくは:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「四、 湿論 」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c314.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ゆっくり行こうよ。♪

『本治法』が人々の健康をシンプルに守る治療法だと信じています。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

暑論の原文・訳・解説。

2012年05月22日

暑論の原文・訳・解説。

東洋はり医学会:発行・

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」より。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°♪♪

三 、暑 論 c313 P43上段1行目 ~ より。

「南北経驗醫方大成 三 、暑 論 」の原文

暑之為氣、在天為熱、在地為火、在人臓為心、是以暑之中人、先著於心、

凡中之者、身熱頭痛、煩渇口燥、甚則昏不知人、手足微冷、或吐、或瀉、或喘、或満。

入肝則眩暈頑痺。入脾則昏睡不覚。入肺則喘満痿躄。入腎則消渇。

其脉、多沈伏。一時昏中者、切不可便與冷水、並寝湿地。

古法。當以熱湯、先注及用布衣、浸熱湯熨、臍下及気海次々以湯淋布上、令暖氣透徹臍腹。

俟其蘇生進以、黄連香?散、五冷散、若體虚者、冷香飲子。

霍乱吐瀉来復丹、二気丹。夾食則、用胃苓湯 。

若挟風則、其脉沈而浮。證有?搦、當於黄連香?散内、加羌活、煎服。

却不可作驚癇、治之。多到不救 。

此方及巖氏累用之、而有験者。

若旅途中、卒然暈倒、急扶在陰涼所、掬道上熱土、於臍上撥開作竅、

人尿於其中以待求熱湯、並生薑或大蒜、各一塊嚼爛以湯送下、立醒。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

暑の気たる事、

天に在りては、熱たり、

地に在りては火たり、

人の臓に在りては心たり、

これを以って暑の人に中(あた)る事、

まず心につく、

およそ、これに中る者は、身熱し頭痛し、煩渇して、口渇く、

甚だしき時は昏(こん)して人を知らず、手足微冷(びれい)し、

或いは吐し、或いは瀉し、或いは喘し、或いは満す。

肝に入るときは、眩暈、頑痺(ぐわんひ)す。

脾に入るときは、昏睡して覚めず。

肺に入るときは、喘満痿躄(いへき)す。

腎に入るときは、消渇す。

暑さの脉は、

沈にして伏、

沈というのは浮かべたなく沈めてある事です。

伏と言うのは沈めても無く沈以下になり脉がほとんど無くなった所にある脉です。

一時に昏中する者とは、

急に暑邪で倒れた者でし切りに喉が渇くが、

すぐに冷水を与えてはいけないし、

湿った所に寝かしてはいけない。

古い〔治療〕法に、

熱湯をもって拭いてやる、

布切れを熱湯に浸して臍下、気海、丹田あたりを温めてや

る事です。その布上に湯を注いで腹に湿気が透るようにする事です。

其の蘇生するをもって進むるに、黄連香?散、五冷散、を用いよ。

若し體虚の者は、冷香飲子。霍乱吐瀉せば来復丹、二気丹、食を夾む時は、胃苓湯を用ゆ。

若し風を挟むる時は、其の脉、沈にして浮。

症に畜搦あり、当に黄連香?散の内に羌活を加えて煎じ服すべし。

却って驚癇となして、これを治すべからず。

多くは救わざる事を得ず。

此の方、及巖氏が、累(しき)りに之を用いて験ある者に在り。

若し旅の途中に、卒然として暈倒せは、

急にう扶(たす)けて陰涼の所に在らしめ、

道上の熱土を掬(すくっ)て臍上に置いて撥開(はっかい)して竅をなし、

其の中に人をして尿せしめ以て熱湯、

並びに生薑(しょうが)、或いは大蒜(ニンニク)各々一塊を

嚼爛(しゃらん)し湯を以って送り下せば。。。

立ち所に醒む。

P43上段1行目 ~ より。

井上恵理 先生の解説と言葉の意味:

暑と言うのは暑さの事です、―

これは暑の気というものです。

天にあっては、熱という。

天の気を暑気、暑の気は熱になる。

地に在りては火という、暖房をとる火です。

天に在る熱は太陽です。

陽に在っては熱であり、

陰に在っては人工的、火です。

火は熱を出し、熱は火生じる。

こうゆう風に天地、陰陽の交流がなる訳です。

心は熱を出す事により機能するのです。

〔生きている人間に〕体温があるという事は、

心に熱が有るからで。

熱を受けると、

まず心に入る訳で、これに中ると身体が熱して頭痛する。

煩渇して、これは頻(しき)りに喉が渇く事。―

喉が渇く時には、水をのみたがりる。―

口渇く:口が渇く時には、水をのみたがらず、

口が粘くて乾いて声が枯れるので、水ですすぎたくなる。

暑が深く入って身体を傷る時には、人事不省(ふせい)になる。

そして手足が冷え、物を吐いたり、下痢、胸息れ、喘というのは喘息と、胸息れの時もいう。

喘息は息がぜれつく。或いは満す。これは張る事です。胸が張るようになる、

お腹が張る、事。心満といえば、胸が張る事です。

肝に入るれば、眩暈、頑痺する。

眩暈は、めまい。頑痺は、頑固な治りにくい麻痺。

頑痺の「痺」は、固くなる、使えなくなる。機能が減退する意味です。

例えば感覚的麻痺も痺であり、筋肉が固くなるのも痺です。

脾に入ると、昏とんとして眠り続ける。昏睡状態になる。

肺に入る時は、喘満し、胸が満ちたける様になり、ゼイゼイと呼吸がぜれつく。

痿躄(いへき)とは、身体の手足が効かなくなる事です。

腎に入るときは、消渇す。渇きの病で喉が渇く事です。

暑さの脉は、

沈にして伏、沈というのは浮かべてなく沈めてある事です。

伏と言うのは、沈めても無く沈以下になり脉がほとんど無くなった所にある脉です。

一時に昏中する者とは、

急に暑邪で倒れた者でし切りに喉が渇くが、

すぐに冷水を与えてはいけないし、

湿った所に寝かしてはいけない。

古い〔治療〕法に、

熱湯をもって拭いてやる、

布切れを熱湯に浸して臍下、気海、丹田あたりを温めてやる事です。

その布上に湯を注いで腹に湿気が透るようにする事です。

目が覚めたら、

黄連香?散、五冷散、の漢方薬を飲ませる。霍乱で吐けば来復丹、二気丹、食事が食べられる時は、胃苓湯。

もし風が暑に入いると、

その脉は、沈になったり浮になったりする。

チク搦の意味、

これは引きつけ、手が震え目がひっくり返る。

この時は、黄連香?散の内に羌活を加えて煎じて飲ませる。

〔注意〕チク搦を起こしているのに、

子供では驚風、大人では驚癇(てんかん)と間違えて治療すると救うことが出来ない。

この治療は巖氏という人が用いて知られている。

旅に出て薬もない時、

にわかに暑を受けて倒れた時は涼しい所に連れて行って寝かせる。

道端の土を持ってきて臍の上にのせ中を開け、

その中に小便をする。

その間に湯を沸かし生姜とニンニクを噛み砕いて湯で飲ませると・・・

立ち所に醒める。

※ 詳しくは、

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行元:東洋はり医学会、をお読みください。

http://www.toyohari.net/link.htm

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「三、暑論」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.5.22- 火曜日・・

東洋はり医学会:発行・

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」より。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°♪♪

三 、暑 論 c313 P43上段1行目 ~ より。

「南北経驗醫方大成 三 、暑 論 」の原文

暑之為氣、在天為熱、在地為火、在人臓為心、是以暑之中人、先著於心、

凡中之者、身熱頭痛、煩渇口燥、甚則昏不知人、手足微冷、或吐、或瀉、或喘、或満。

入肝則眩暈頑痺。入脾則昏睡不覚。入肺則喘満痿躄。入腎則消渇。

其脉、多沈伏。一時昏中者、切不可便與冷水、並寝湿地。

古法。當以熱湯、先注及用布衣、浸熱湯熨、臍下及気海次々以湯淋布上、令暖氣透徹臍腹。

俟其蘇生進以、黄連香?散、五冷散、若體虚者、冷香飲子。

霍乱吐瀉来復丹、二気丹。夾食則、用胃苓湯 。

若挟風則、其脉沈而浮。證有?搦、當於黄連香?散内、加羌活、煎服。

却不可作驚癇、治之。多到不救 。

此方及巖氏累用之、而有験者。

若旅途中、卒然暈倒、急扶在陰涼所、掬道上熱土、於臍上撥開作竅、

人尿於其中以待求熱湯、並生薑或大蒜、各一塊嚼爛以湯送下、立醒。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

暑の気たる事、

天に在りては、熱たり、

地に在りては火たり、

人の臓に在りては心たり、

これを以って暑の人に中(あた)る事、

まず心につく、

およそ、これに中る者は、身熱し頭痛し、煩渇して、口渇く、

甚だしき時は昏(こん)して人を知らず、手足微冷(びれい)し、

或いは吐し、或いは瀉し、或いは喘し、或いは満す。

肝に入るときは、眩暈、頑痺(ぐわんひ)す。

脾に入るときは、昏睡して覚めず。

肺に入るときは、喘満痿躄(いへき)す。

腎に入るときは、消渇す。

暑さの脉は、

沈にして伏、

沈というのは浮かべたなく沈めてある事です。

伏と言うのは沈めても無く沈以下になり脉がほとんど無くなった所にある脉です。

一時に昏中する者とは、

急に暑邪で倒れた者でし切りに喉が渇くが、

すぐに冷水を与えてはいけないし、

湿った所に寝かしてはいけない。

古い〔治療〕法に、

熱湯をもって拭いてやる、

布切れを熱湯に浸して臍下、気海、丹田あたりを温めてや

る事です。その布上に湯を注いで腹に湿気が透るようにする事です。

其の蘇生するをもって進むるに、黄連香?散、五冷散、を用いよ。

若し體虚の者は、冷香飲子。霍乱吐瀉せば来復丹、二気丹、食を夾む時は、胃苓湯を用ゆ。

若し風を挟むる時は、其の脉、沈にして浮。

症に畜搦あり、当に黄連香?散の内に羌活を加えて煎じ服すべし。

却って驚癇となして、これを治すべからず。

多くは救わざる事を得ず。

此の方、及巖氏が、累(しき)りに之を用いて験ある者に在り。

若し旅の途中に、卒然として暈倒せは、

急にう扶(たす)けて陰涼の所に在らしめ、

道上の熱土を掬(すくっ)て臍上に置いて撥開(はっかい)して竅をなし、

其の中に人をして尿せしめ以て熱湯、

並びに生薑(しょうが)、或いは大蒜(ニンニク)各々一塊を

嚼爛(しゃらん)し湯を以って送り下せば。。。

立ち所に醒む。

P43上段1行目 ~ より。

井上恵理 先生の解説と言葉の意味:

暑と言うのは暑さの事です、―

これは暑の気というものです。

天にあっては、熱という。

天の気を暑気、暑の気は熱になる。

地に在りては火という、暖房をとる火です。

天に在る熱は太陽です。

陽に在っては熱であり、

陰に在っては人工的、火です。

火は熱を出し、熱は火生じる。

こうゆう風に天地、陰陽の交流がなる訳です。

心は熱を出す事により機能するのです。

〔生きている人間に〕体温があるという事は、

心に熱が有るからで。

熱を受けると、

まず心に入る訳で、これに中ると身体が熱して頭痛する。

煩渇して、これは頻(しき)りに喉が渇く事。―

喉が渇く時には、水をのみたがりる。―

口渇く:口が渇く時には、水をのみたがらず、

口が粘くて乾いて声が枯れるので、水ですすぎたくなる。

暑が深く入って身体を傷る時には、人事不省(ふせい)になる。

そして手足が冷え、物を吐いたり、下痢、胸息れ、喘というのは喘息と、胸息れの時もいう。

喘息は息がぜれつく。或いは満す。これは張る事です。胸が張るようになる、

お腹が張る、事。心満といえば、胸が張る事です。

肝に入るれば、眩暈、頑痺する。

眩暈は、めまい。頑痺は、頑固な治りにくい麻痺。

頑痺の「痺」は、固くなる、使えなくなる。機能が減退する意味です。

例えば感覚的麻痺も痺であり、筋肉が固くなるのも痺です。

脾に入ると、昏とんとして眠り続ける。昏睡状態になる。

肺に入る時は、喘満し、胸が満ちたける様になり、ゼイゼイと呼吸がぜれつく。

痿躄(いへき)とは、身体の手足が効かなくなる事です。

腎に入るときは、消渇す。渇きの病で喉が渇く事です。

暑さの脉は、

沈にして伏、沈というのは浮かべてなく沈めてある事です。

伏と言うのは、沈めても無く沈以下になり脉がほとんど無くなった所にある脉です。

一時に昏中する者とは、

急に暑邪で倒れた者でし切りに喉が渇くが、

すぐに冷水を与えてはいけないし、

湿った所に寝かしてはいけない。

古い〔治療〕法に、

熱湯をもって拭いてやる、

布切れを熱湯に浸して臍下、気海、丹田あたりを温めてやる事です。

その布上に湯を注いで腹に湿気が透るようにする事です。

目が覚めたら、

黄連香?散、五冷散、の漢方薬を飲ませる。霍乱で吐けば来復丹、二気丹、食事が食べられる時は、胃苓湯。

もし風が暑に入いると、

その脉は、沈になったり浮になったりする。

チク搦の意味、

これは引きつけ、手が震え目がひっくり返る。

この時は、黄連香?散の内に羌活を加えて煎じて飲ませる。

〔注意〕チク搦を起こしているのに、

子供では驚風、大人では驚癇(てんかん)と間違えて治療すると救うことが出来ない。

この治療は巖氏という人が用いて知られている。

旅に出て薬もない時、

にわかに暑を受けて倒れた時は涼しい所に連れて行って寝かせる。

道端の土を持ってきて臍の上にのせ中を開け、

その中に小便をする。

その間に湯を沸かし生姜とニンニクを噛み砕いて湯で飲ませると・・・

立ち所に醒める。

※ 詳しくは、

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行元:東洋はり医学会、をお読みください。

http://www.toyohari.net/link.htm

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「三、暑論」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.5.22- 火曜日・・

東洋はり医学会、発行。

2012年05月21日

東洋はり医学会、発行。

「南北経驗醫方大成による病証論」

「暑論」の分類考察をするに当たって。

井上恵理先生の言葉は、私のような経絡鍼灸の初級者にとつて、

鍼灸師の理論と技術よりも「経絡鍼灸師の心得」の方に心動かされます。

初めに、私、山口一誠が学ばなければならない「経絡鍼灸師の心得」を、

井上恵理先生の言葉を参考にして、纏めてみます。

① 多くの古典を知り、

現代の臨床を統括する経絡理論構成を整理し、

自分のものにする事が、経絡治療家としての発達に成ります。

② 勉学と技の習得に王道はありませんが、

最短のは道は、

東洋はり医学会発行の書籍と、

会員先生が出版された全ての書籍を学習し、

指導教官の手技を体で真似る事だと私は思います。

③ 自分の身体に害をあたえるほど頭を悩ましてはいけない。

④ 気楽に考えてやると脉も解りやすい。

⑤ 古典を学ぶのは風寒暑湿燥火の邪を区別をする為に、勉強をするのです。

⑥ 全てを一つの中に見るのが証であり、治療である。

等々・・・・

※ 詳しくは、

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行元:東洋はり医学会、をお読みください。

http://www.toyohari.net/link.htm

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「三、暑論」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.5.21- 月曜日・・

「南北経驗醫方大成による病証論」

「暑論」の分類考察をするに当たって。

井上恵理先生の言葉は、私のような経絡鍼灸の初級者にとつて、

鍼灸師の理論と技術よりも「経絡鍼灸師の心得」の方に心動かされます。

初めに、私、山口一誠が学ばなければならない「経絡鍼灸師の心得」を、

井上恵理先生の言葉を参考にして、纏めてみます。

① 多くの古典を知り、

現代の臨床を統括する経絡理論構成を整理し、

自分のものにする事が、経絡治療家としての発達に成ります。

② 勉学と技の習得に王道はありませんが、

最短のは道は、

東洋はり医学会発行の書籍と、

会員先生が出版された全ての書籍を学習し、

指導教官の手技を体で真似る事だと私は思います。

③ 自分の身体に害をあたえるほど頭を悩ましてはいけない。

④ 気楽に考えてやると脉も解りやすい。

⑤ 古典を学ぶのは風寒暑湿燥火の邪を区別をする為に、勉強をするのです。

⑥ 全てを一つの中に見るのが証であり、治療である。

等々・・・・

※ 詳しくは、

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行元:東洋はり医学会、をお読みください。

http://www.toyohari.net/link.htm

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「三、暑論」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.5.21- 月曜日・・

暑邪の脉は沈脉が正常です

2012年05月20日

暑邪の脉は沈脉が正常です。

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」 P47より。

三 、暑 論

「暑邪に対する適応と不適応」より。

鍼灸治療の暑邪の適応は、

脉が沈んでいる者のは鍼灸の治療をして治ります。

熱や、下痢の症状があり、

脉が沈んでいる人は治療して治ると言う事です。。

というのは暑邪は沈伏の、脉状を現わします。

よって、脉が沈むのが正常だからです。

反対に、

暑邪の不適応者は、脉が浮大の脉状の時は危険です。

これは暑邪だけでなく、

下痢の時、脉が沈の時は、治療して良いが、

脉が浮いる時は、治療したらダメです。

という事になります。

※ 詳しくは、

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行元:東洋はり医学会、をお読みください。

http://www.toyohari.net/link.htm

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「三、暑論」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.5.20- 日曜日・・

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」 P47より。

三 、暑 論

「暑邪に対する適応と不適応」より。

鍼灸治療の暑邪の適応は、

脉が沈んでいる者のは鍼灸の治療をして治ります。

熱や、下痢の症状があり、

脉が沈んでいる人は治療して治ると言う事です。。

というのは暑邪は沈伏の、脉状を現わします。

よって、脉が沈むのが正常だからです。

反対に、

暑邪の不適応者は、脉が浮大の脉状の時は危険です。

これは暑邪だけでなく、

下痢の時、脉が沈の時は、治療して良いが、

脉が浮いる時は、治療したらダメです。

という事になります。

※ 詳しくは、

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行元:東洋はり医学会、をお読みください。

http://www.toyohari.net/link.htm

または、

ゆっくり堂鍼灸院:経絡鍼灸 教科書:

「三、暑論」をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

2012.5.20- 日曜日・・

臨床に役に立つ古典の勉強方法。

2012年05月19日

臨床に役に立つ古典の勉強方法。

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」 P47より。

三 、暑 論

〈 暑邪と風邪の違い 〉より。

暑邪(しょじゃ)を受けた時は、手足が厥冷し、脉沈で熱がある。

風邪(ふうじゃ)の時は、熱が出ると同時に脉浮大になる。

例えば、

熱がある。

吐き気がする。

下痢がある。

手足厥冷する。

脉沈である。

この時、

暑邪かな、

風邪かな、

ということで比較して診るんです。

そして、

暑邪なら治るから治療する。

風邪なら危険だからと言う事になる。

そういう区別をする為に、古典の勉強をする訳です。

我々が臨床を診る上に於いて、

臨床に役に立つように考える診る事である。

そうでないと勉強が空論に終わってしまいます。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

または、経絡鍼灸 教科書 三 、暑 論 c313 をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.5.19- 土曜日・・

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」 P47より。

三 、暑 論

〈 暑邪と風邪の違い 〉より。

暑邪(しょじゃ)を受けた時は、手足が厥冷し、脉沈で熱がある。

風邪(ふうじゃ)の時は、熱が出ると同時に脉浮大になる。

例えば、

熱がある。

吐き気がする。

下痢がある。

手足厥冷する。

脉沈である。

この時、

暑邪かな、

風邪かな、

ということで比較して診るんです。

そして、

暑邪なら治るから治療する。

風邪なら危険だからと言う事になる。

そういう区別をする為に、古典の勉強をする訳です。

我々が臨床を診る上に於いて、

臨床に役に立つように考える診る事である。

そうでないと勉強が空論に終わってしまいます。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

または、経絡鍼灸 教科書 三 、暑 論 c313 をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.5.19- 土曜日・・

子供の熱

2012年05月18日

子供の熱

子供が熱を出した時、冷やす事を考えるのが間違いである。

ホンとかな・・・・?

こうゆう見方もあります。

〈 熱の治療 〉より。

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」 P48より。

熱は体にでるが、手足には熱が回らず冷たくなる。

子供の病気の時、冷やす事を考えるが間違いである。

足を温める事を考えなくてはいけない。

足を温めると熱が下がり、目が引き付ける事も絶対にないのです。

熱を取る為の行為は、

冷やすのではなく、

気持ちが良いから冷やすのです。

これは治療法ではなく看護法なのです。―

温める事は治療法になる。

気血を調和する。

上に昇っている熱を下げる事ができる。

内臓疾患があると冷え性になる。

それは炎症が腹の方にあるので、

腹の方に血液が集まって行き、

足の方に血液が回らないから冷えるんで、

反対に足の方を温めると血液が流れてくるんです。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

または、経絡鍼灸 教科書 三 、暑 論 c313 をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.5.18- きん曜日・・

子供が熱を出した時、冷やす事を考えるのが間違いである。

ホンとかな・・・・?

こうゆう見方もあります。

〈 熱の治療 〉より。

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」 P48より。

熱は体にでるが、手足には熱が回らず冷たくなる。

子供の病気の時、冷やす事を考えるが間違いである。

足を温める事を考えなくてはいけない。

足を温めると熱が下がり、目が引き付ける事も絶対にないのです。

熱を取る為の行為は、

冷やすのではなく、

気持ちが良いから冷やすのです。

これは治療法ではなく看護法なのです。―

温める事は治療法になる。

気血を調和する。

上に昇っている熱を下げる事ができる。

内臓疾患があると冷え性になる。

それは炎症が腹の方にあるので、

腹の方に血液が集まって行き、

足の方に血液が回らないから冷えるんで、

反対に足の方を温めると血液が流れてくるんです。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

または、経絡鍼灸 教科書 三 、暑 論 c313 をご覧ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/c313.html

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.5.18- きん曜日・・

春の寒もあるんですね

2012年04月23日

二、 寒 論 (1-3 ):山口一誠の分類・考察。

春の寒もあるんですね。

終わりまで読んでもらえると、

分かってもらえると思います。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

井上恵理 先生の解説と言葉の意味:

P35下段。・寒邪と動植物より。

『寒は天地殺癘(さつれい)の気なり』

癘という字は、猛威を振るうという意味です。

癘殺の気というものは、最も威力の激しい気であるという事で、

いわいる風寒暑湿燥火(六淫の邪:外邪)のうちで最も激しいのが、

この寒邪であると考えます。

『故に冬に見(あらわ)るる時は氷となり霜となる』

よって、冬になると、水は凍りつき、霜となってしまう。

『草木は之に因って摧敗し』というのは、

寒さの為に枝葉が落ちてまるで枯れた木のように成ってしまうほど全ての発育を停止させ、

来るべき春を待つという姿に成る事をここでは摧敗(さいはい)するといっている訳です。

『鳥獣各(おのおの)巣穴(そうけつ)して以(もつ)って自(おのずか)ら居(きょ)す。』

鳥や獣といった動物たちは、

冬になると巣や穴に閉じこもり、じっとして羽後かにでいつ動かないで居るという事です。

P36上段。・寒邪と人間=内因より。

人間の場合は・・・冬眠はしませんが・・・

『気体虚弱の人或いは調護宜しきを失し』

しかし気体虚弱の人や、

『調護失し』というのは、内因の乱れの事で、

精神的・身体機能的な調和を失った時。という意味です。

『道途に衝斥(しょうせっ)して』

衝とは、突くこと。斥とは、軍隊の斥候の斥で、あちこち飛び回るという意味。

衝斥とは、道をたくさん歩くという意味です。そしてこのような原因があって、

一時に寒気の為に中(あて)られた時に、寒中の症状が出て来ます。

P36下段。・中寒の症状より。

『昏(こん)して人を知らず』とは、昏倒して人事不省に成るという事です。

『口噤(つぐみ)音(こえ)を失し』とは、

凍えてくると口が利けなくなり、

話す事が出来なくなる、という事です。

(注・寒邪に因って三陽経を閉塞するが故に口噤みて開かずと交注にある)

『四肢僵直(ししきょうちょく)し』とは、

手足が固く強張るという事です。

(注・手足は諸陽の本とす。寒邪陽気を撃つが故に僵直す)

『攣急疼痛(れんきゅうとうつう)す』とは、

筋肉の引きつれ、疼き痛みを起すこと。

P36下段。・痛みの虚実:疼痛と痺痛の区別、より。

東洋医学では痛みを疼痛と痺痛に区別して考える。

疼痛とは、うずき・痛みで、実痛で腫脹を併う事があり押すと痛い(圧痛がある)。

痺痛とは、しびれ。痛みで、虚痛で押すと気持ちが良い。

『洒洒として悪寒し』とは、

どんな事をしても悪寒するという事です。

『翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、面赤く若しくは汗あり。』とは、

翕翕は、とめども無くの意味で、どんどん熱が高くなり止めようがない。

そして顔があかくなる。若しくは汗が出る時もある。

※ 岡本一抱子はここに疑問を投げかけている。

いわく、中寒は本来熱の出ない証であり、

寒邪を受けて発熱するのは陽気が寒邪によって閉じられた、

いわゆる傷寒の状態であるので、

この中寒の論に発熱の記載があるのはおかしいと。

また、中寒は汗の出ない証でもあると。述べられている。

しかし、

表気の虚損が甚だしい時には「冷や汗」などが出ることもある

と付け加えてある。

『五臓の虚する者は皆よく中(あて)らるる所有り』とは、

ここは山口一誠の創作です。

南極観測隊の隊員や、マグロ冷蔵倉庫内で働く労動者は超低温冷蔵庫

(温度帯:-60℃~-45℃)の温度帯で働いていますが、

寒邪に中てられるかとうゆうと、そうではない場合が多いです。

だが、一般の人が、20度の冷房の部屋ですごすしたとします。

その人が食事中に突然に箸を落とした・・手がかじかんでいる。とか、

部屋の畳の縁に足先が引っかかり、転倒する。とか、

これはもう、寒に中てられた状態です。

つまり、五臓が虚している人だけが、

寒に中てられるという事です。

P39上段。・寒の脉状より。

『其の脉、多くは遅にして緊』とは、

遅くて緊張した脉という事です。

遅脉は、寒に中てられた時の最も代表的な脉です。第一の特徴です。

緊脉は、細いようで陰にあるのが特徴です。

昔の人は、縄を縒(よ)ったような感じのする脉だと表現しました。

だから、緊張しながら下がる量が少ない。

陰脉だから・・・緊張した

脉とは、脉が「ぴくっ」と出る時の状態をいいます。

緊脉は、陰にあって、細い脉が「ぴくっ」「ぴくっ」と出る訳です。

『風を挟む時は脉、浮を帯び眩暈不二す』とは、

寒邪に風邪一緒になって侵入した場合は、脉は浮を帯びる。

寒風の脉は、浮緊遅の脉:浮いていて緊でそして遅い脈です。

そして、そういった時には、眩暈、つまり目まいを起し、

不二、すなわち身体が麻痺して動かなくなる、

という症状が診られる訳です。

この不二というのは、筋肉の麻痺と考えればいいです。

今の運動神経麻痺と考えてもいいです。

(※ 寒は栄を傷(やぶ)り、風は衛を傷りて、

風寒相兼ぬる時は栄衛ともに損じて不二する也)

『湿を兼ねる時は脉、濡にして四肢腫痛す』とは、

寒邪に湿邪が加わった場合は、脉は儒(じゅ・なん)を帯びてくる。

寒湿の脉は、儒緊遅の脉:儒(やらか)く緊でそして遅い脈かな?・・山考。

濡とは、湿邪を受けた時の代表的な脉で、儒・緩の一つです。

古典では、やわらかいという意味の「なん」には皆この字が使われています。

だから「なんみゃく」といった場合は「儒脉」と書いて「なんみゃく」と読ませ、

また「儒脉」のことを「じゅみゃく」と言っているのです。

『四肢腫痛す』とは、

手足が腫れて痛む。腫痛とは、腫れぼったく成るということです。

腫れて押すと痛む症状が出るという事です。

P41上段。〈脉状〉より。

遅脉は、一息三動以下。 平脈は、一息四動、五動を以っていう。

緊脉は、張っていて弾くが如くという脉。

浮脉は風脉である。 眩暈というも、風の症、肝の症である。

風木というものは肝の臓に中てられる。

故に肝の邪に応じて眩暈するのだと、

不二にする物は肝の邪が栄を傷(やぶ)る、からである。

風という物は衛気を傷る。

寒の邪は守りを傷る、栄血を傷る。

寒風共に兼ねるが故に栄衛共に損傷するから不二(運動神経麻痺)するのである。

儒脉の脉状は、水面に布を浮かべて、その上から押すような脉である。

非常に浮いた所に、フワッフワッとある脉です。

それから無力の脉です、力のない脉、

これは湿の脉の好んで脾土につくが故に四肢が腫痛するんだと。

〔四肢は脾土の主り〕

P40上段。○ 寒の治療より。

『治療の法、只宜しく薑附(きょうふ)の薬を以って寒気を温散(うんさん)すべし。』

治療の方法は薑附は生姜附子湯の生薬で、全部が補剤です。これで温める方法を取れば良い

という事です。

〔経絡鍼灸論で考えると〕寒の治療は補法であるという事です。

『洒洒として悪寒し』『翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、』ていても、

瀉法ではないという事です。

いくら、発熱し、ていても脉証が遅緊脉・浮緊脉・儒緊脉であるなら、

補法を行うという事です。

『切に妄に吐下すべからず。』

切にとは、かりそめにも、どんな時でも、いかなる場合でも、

吐(吐かせること)下(下痢させる)様な瀉法を行ってはいけない、という事です。

P40下段。○ 死候より。

『もし舌巻き嚢縮まる者は治し難し。』

舌巻きとは、舌が咽喉の奥にひかかってしまう。

そして、睾丸がグッと上に入ってしまう。

これは治せない。という事です。

二、 寒 論 井上恵理 先生の解説と言葉の意味:を終わります。

::::::::::::::

【参考の脉など・・・】

※ 弦脉とは、緊脉に似ていますが、違うのです。

弦脉は強くて陽にあるのが特徴です。

弦脉は、一つの棒の様な形の脉ですから一本調子で変化がない「ぴゃっぴゃっ」とつき上げるだけですね。

※ 麻木とは、感覚がなくなる事です。

※ 本間祥白先生の「四邪の脉状の詩」(風寒暑湿の脉状の詩)

「風が浮洪と寒遅緊、暑くて沈伏、湿沈緩」

ーーーーーーーー

○ 季節と身体

P34上段2行目 ~ P35下段終行目より。

今回は、山口一誠なりの読み方をしていますので、

本文の文言とは細部で違いがありますが、

井上惠理先生の講義の「真」を初学生なりに纏めたものになっていると思います。

「寒」は冬の気でありながら四季に渡って存在し、生体に影響を与えます。―

それぞの季節に寒が存在します。「春の寒」「夏の寒」「秋の寒」「冬の寒」です。

人間の身体は四季の「気」に応じて変化します。

例えば、人体と温度の関係を観察すると、

室内の温度が25度の時、

身体は冬では温かいと感じます。

ところが、炎天下の夏は同じ室内の温度の25度を涼しいと感じるのです。

これが、人間の身体が四季の「気」に応じて変化していることの証明です。

どうゆう意味で、冬ならば零度前後の気温で「冬の寒邪」に中てられやすく成ります。

ところが、夏は20度でも「夏の寒邪」に中(あ)てられる場合もあるのです。

例えば、夏場に仕事疲れがあり、20度の冷房の部屋ですごすしたとします。

食事中に突然に箸を落とした・・手がかじかんでいる。とか、

部屋の畳の縁に足先が自覚症状を感じないで指に力が無くて、転倒する。

とか、これはもう、寒に中てられた状態です。

大成論の寒論の初めに、『寒は天地殺癘(さつれい)の気なり。』と書いてあります様に、

中寒の症状は急に激しく来るんです。

::::::::::

これで、

南北経驗醫方大成 による 病証論 井上恵理 先生 講義録

二、 寒 論 を終わります。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.23- 月曜日・・

--------------------------------------------

春の寒もあるんですね。

終わりまで読んでもらえると、

分かってもらえると思います。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

井上恵理 先生の解説と言葉の意味:

P35下段。・寒邪と動植物より。

『寒は天地殺癘(さつれい)の気なり』

癘という字は、猛威を振るうという意味です。

癘殺の気というものは、最も威力の激しい気であるという事で、

いわいる風寒暑湿燥火(六淫の邪:外邪)のうちで最も激しいのが、

この寒邪であると考えます。

『故に冬に見(あらわ)るる時は氷となり霜となる』

よって、冬になると、水は凍りつき、霜となってしまう。

『草木は之に因って摧敗し』というのは、

寒さの為に枝葉が落ちてまるで枯れた木のように成ってしまうほど全ての発育を停止させ、

来るべき春を待つという姿に成る事をここでは摧敗(さいはい)するといっている訳です。

『鳥獣各(おのおの)巣穴(そうけつ)して以(もつ)って自(おのずか)ら居(きょ)す。』

鳥や獣といった動物たちは、

冬になると巣や穴に閉じこもり、じっとして羽後かにでいつ動かないで居るという事です。

P36上段。・寒邪と人間=内因より。

人間の場合は・・・冬眠はしませんが・・・

『気体虚弱の人或いは調護宜しきを失し』

しかし気体虚弱の人や、

『調護失し』というのは、内因の乱れの事で、

精神的・身体機能的な調和を失った時。という意味です。

『道途に衝斥(しょうせっ)して』

衝とは、突くこと。斥とは、軍隊の斥候の斥で、あちこち飛び回るという意味。

衝斥とは、道をたくさん歩くという意味です。そしてこのような原因があって、

一時に寒気の為に中(あて)られた時に、寒中の症状が出て来ます。

P36下段。・中寒の症状より。

『昏(こん)して人を知らず』とは、昏倒して人事不省に成るという事です。

『口噤(つぐみ)音(こえ)を失し』とは、

凍えてくると口が利けなくなり、

話す事が出来なくなる、という事です。

(注・寒邪に因って三陽経を閉塞するが故に口噤みて開かずと交注にある)

『四肢僵直(ししきょうちょく)し』とは、

手足が固く強張るという事です。

(注・手足は諸陽の本とす。寒邪陽気を撃つが故に僵直す)

『攣急疼痛(れんきゅうとうつう)す』とは、

筋肉の引きつれ、疼き痛みを起すこと。

P36下段。・痛みの虚実:疼痛と痺痛の区別、より。

東洋医学では痛みを疼痛と痺痛に区別して考える。

疼痛とは、うずき・痛みで、実痛で腫脹を併う事があり押すと痛い(圧痛がある)。

痺痛とは、しびれ。痛みで、虚痛で押すと気持ちが良い。

『洒洒として悪寒し』とは、

どんな事をしても悪寒するという事です。

『翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、面赤く若しくは汗あり。』とは、

翕翕は、とめども無くの意味で、どんどん熱が高くなり止めようがない。

そして顔があかくなる。若しくは汗が出る時もある。

※ 岡本一抱子はここに疑問を投げかけている。

いわく、中寒は本来熱の出ない証であり、

寒邪を受けて発熱するのは陽気が寒邪によって閉じられた、

いわゆる傷寒の状態であるので、

この中寒の論に発熱の記載があるのはおかしいと。

また、中寒は汗の出ない証でもあると。述べられている。

しかし、

表気の虚損が甚だしい時には「冷や汗」などが出ることもある

と付け加えてある。

『五臓の虚する者は皆よく中(あて)らるる所有り』とは、

ここは山口一誠の創作です。

南極観測隊の隊員や、マグロ冷蔵倉庫内で働く労動者は超低温冷蔵庫

(温度帯:-60℃~-45℃)の温度帯で働いていますが、

寒邪に中てられるかとうゆうと、そうではない場合が多いです。

だが、一般の人が、20度の冷房の部屋ですごすしたとします。

その人が食事中に突然に箸を落とした・・手がかじかんでいる。とか、

部屋の畳の縁に足先が引っかかり、転倒する。とか、

これはもう、寒に中てられた状態です。

つまり、五臓が虚している人だけが、

寒に中てられるという事です。

P39上段。・寒の脉状より。

『其の脉、多くは遅にして緊』とは、

遅くて緊張した脉という事です。

遅脉は、寒に中てられた時の最も代表的な脉です。第一の特徴です。

緊脉は、細いようで陰にあるのが特徴です。

昔の人は、縄を縒(よ)ったような感じのする脉だと表現しました。

だから、緊張しながら下がる量が少ない。

陰脉だから・・・緊張した

脉とは、脉が「ぴくっ」と出る時の状態をいいます。

緊脉は、陰にあって、細い脉が「ぴくっ」「ぴくっ」と出る訳です。

『風を挟む時は脉、浮を帯び眩暈不二す』とは、

寒邪に風邪一緒になって侵入した場合は、脉は浮を帯びる。

寒風の脉は、浮緊遅の脉:浮いていて緊でそして遅い脈です。

そして、そういった時には、眩暈、つまり目まいを起し、

不二、すなわち身体が麻痺して動かなくなる、

という症状が診られる訳です。

この不二というのは、筋肉の麻痺と考えればいいです。

今の運動神経麻痺と考えてもいいです。

(※ 寒は栄を傷(やぶ)り、風は衛を傷りて、

風寒相兼ぬる時は栄衛ともに損じて不二する也)

『湿を兼ねる時は脉、濡にして四肢腫痛す』とは、

寒邪に湿邪が加わった場合は、脉は儒(じゅ・なん)を帯びてくる。

寒湿の脉は、儒緊遅の脉:儒(やらか)く緊でそして遅い脈かな?・・山考。

濡とは、湿邪を受けた時の代表的な脉で、儒・緩の一つです。

古典では、やわらかいという意味の「なん」には皆この字が使われています。

だから「なんみゃく」といった場合は「儒脉」と書いて「なんみゃく」と読ませ、

また「儒脉」のことを「じゅみゃく」と言っているのです。

『四肢腫痛す』とは、

手足が腫れて痛む。腫痛とは、腫れぼったく成るということです。

腫れて押すと痛む症状が出るという事です。

P41上段。〈脉状〉より。

遅脉は、一息三動以下。 平脈は、一息四動、五動を以っていう。

緊脉は、張っていて弾くが如くという脉。

浮脉は風脉である。 眩暈というも、風の症、肝の症である。

風木というものは肝の臓に中てられる。

故に肝の邪に応じて眩暈するのだと、

不二にする物は肝の邪が栄を傷(やぶ)る、からである。

風という物は衛気を傷る。

寒の邪は守りを傷る、栄血を傷る。

寒風共に兼ねるが故に栄衛共に損傷するから不二(運動神経麻痺)するのである。

儒脉の脉状は、水面に布を浮かべて、その上から押すような脉である。

非常に浮いた所に、フワッフワッとある脉です。

それから無力の脉です、力のない脉、

これは湿の脉の好んで脾土につくが故に四肢が腫痛するんだと。

〔四肢は脾土の主り〕

P40上段。○ 寒の治療より。

『治療の法、只宜しく薑附(きょうふ)の薬を以って寒気を温散(うんさん)すべし。』

治療の方法は薑附は生姜附子湯の生薬で、全部が補剤です。これで温める方法を取れば良い

という事です。

〔経絡鍼灸論で考えると〕寒の治療は補法であるという事です。

『洒洒として悪寒し』『翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、』ていても、

瀉法ではないという事です。

いくら、発熱し、ていても脉証が遅緊脉・浮緊脉・儒緊脉であるなら、

補法を行うという事です。

『切に妄に吐下すべからず。』

切にとは、かりそめにも、どんな時でも、いかなる場合でも、

吐(吐かせること)下(下痢させる)様な瀉法を行ってはいけない、という事です。

P40下段。○ 死候より。

『もし舌巻き嚢縮まる者は治し難し。』

舌巻きとは、舌が咽喉の奥にひかかってしまう。

そして、睾丸がグッと上に入ってしまう。

これは治せない。という事です。

二、 寒 論 井上恵理 先生の解説と言葉の意味:を終わります。

::::::::::::::

【参考の脉など・・・】

※ 弦脉とは、緊脉に似ていますが、違うのです。

弦脉は強くて陽にあるのが特徴です。

弦脉は、一つの棒の様な形の脉ですから一本調子で変化がない「ぴゃっぴゃっ」とつき上げるだけですね。

※ 麻木とは、感覚がなくなる事です。

※ 本間祥白先生の「四邪の脉状の詩」(風寒暑湿の脉状の詩)

「風が浮洪と寒遅緊、暑くて沈伏、湿沈緩」

ーーーーーーーー

○ 季節と身体

P34上段2行目 ~ P35下段終行目より。

今回は、山口一誠なりの読み方をしていますので、

本文の文言とは細部で違いがありますが、

井上惠理先生の講義の「真」を初学生なりに纏めたものになっていると思います。

「寒」は冬の気でありながら四季に渡って存在し、生体に影響を与えます。―

それぞの季節に寒が存在します。「春の寒」「夏の寒」「秋の寒」「冬の寒」です。

人間の身体は四季の「気」に応じて変化します。

例えば、人体と温度の関係を観察すると、

室内の温度が25度の時、

身体は冬では温かいと感じます。

ところが、炎天下の夏は同じ室内の温度の25度を涼しいと感じるのです。

これが、人間の身体が四季の「気」に応じて変化していることの証明です。

どうゆう意味で、冬ならば零度前後の気温で「冬の寒邪」に中てられやすく成ります。

ところが、夏は20度でも「夏の寒邪」に中(あ)てられる場合もあるのです。

例えば、夏場に仕事疲れがあり、20度の冷房の部屋ですごすしたとします。

食事中に突然に箸を落とした・・手がかじかんでいる。とか、

部屋の畳の縁に足先が自覚症状を感じないで指に力が無くて、転倒する。

とか、これはもう、寒に中てられた状態です。

大成論の寒論の初めに、『寒は天地殺癘(さつれい)の気なり。』と書いてあります様に、

中寒の症状は急に激しく来るんです。

::::::::::

これで、

南北経驗醫方大成 による 病証論 井上恵理 先生 講義録

二、 寒 論 を終わります。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.23- 月曜日・・

--------------------------------------------

冷房病は夏の中寒病

2012年04月19日

二、 寒 論 (1-2):山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

冷房病は夏の中寒病と考えて良い。

最後に出て来ます。これは、臨床に使えます。

::::::::::

○ 寒論の歴史 P35上段13行目 ~ P35下段5行目より。

黄帝内経「素問」第三十九「挙痛論」

これは神経痛やリウマチ等を扱った論ですが、

この中に寒気五臓に客たるときは蕨逆上泄の記載あり、

蕨逆(けつぎゃく)とは、

頭の方だけ気がのぼって手足の気が少なく成るとうい事で、

ただのぼせるという感じだけでなく、

身体の機能にそうしたことが起こるという事です。

ここで大切なのは、

「挙痛論」で使われている「寒」とは

我々が今扱っている中寒と同じ内容の物である。

また、「南北経驗醫方大成論」における寒の論法というのは、

朱丹渓が書いた「局法発揮」に非常に詳しく書いてあります。

〔※よって、〕張仲景の「傷寒の論」とは大分違っている訳です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 寒と傷寒 P33下段6行目 ~ P34上段1行目より。

「寒」と「傷寒」とはまったく

『別の考え方』『異なる概念』である。

「寒」とは、中寒のことで、

四季を通じて寒邪が臓腑に

直接深く入り込んでしまったために起こる症状です。

大成論で言うところの寒はこの中寒を指します。

「傷寒」とは冬に寒邪を受けて、

その邪が経に入った場合、

陽気が邪によって閉じられ陽が鬱して熱となり、

熱が経を伝わって行くもので、

頭痛・発熱・悪寒などの症状を起こすものです。

〔「傷寒」は三つに分類される。〕

① 正傷寒(別名、即病傷寒)は「傷寒」が症状が冬に現れるもの。

② 温病(うんびょう)は「傷寒」が春になって発病するもの。

③ 熱病は「傷寒」が夏になって発病するもの。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 中寒の特徴 P35上段1行目 ~ P34上段11行目より。

① 寒の邪という物は四季を通じて存在し、

冬に最もそれが甚だしくなる。

ことに、飢餓労役、こうゆう時に最も寒に中(あ)てられ易い。

② 寒邪は、体表(皮膚)に感じないで、

すぐに臓腑に入ってしまいます。

その理由は寒は腎につき、腎は骨につく、

よって寒の邪は表面に、感じないで、

すぐ身体の奥深く入ってしまう訳です。

即ち、手足が利かなくなるという様な時は、

これは骨に寒邪が中(あ)たったんだと考える訳です。

③ 寒邪が中たっ場合には凡そ「熱症」が無い。

これは他の邪と異なる点です。

言葉の意味:

飢餓とは、空腹の状態をいいます。

労役とは、働き過ぎ、遊びすぎて疲れている事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 傷寒と中寒 P41下段6行目 ~ P42上段8行目より。

ここのコーナーで、

井上惠理先生は現代人の中寒の病の捉え方を講義されています。

① 冷房病は夏の中寒病と考えて良い。

冷房病の症状として、

足の浮腫み・疲れて身体が利かなくなる・

こむら返りの痙攣・硬直・突然の発熱、悪寒・などの症状です。

② 中寒病の脉状は沈遅の脉です。

そうすると心蔵の動悸を起す場合もある。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.19- 木曜日・・

--------------------------------------------

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

冷房病は夏の中寒病と考えて良い。

最後に出て来ます。これは、臨床に使えます。

::::::::::

○ 寒論の歴史 P35上段13行目 ~ P35下段5行目より。

黄帝内経「素問」第三十九「挙痛論」

これは神経痛やリウマチ等を扱った論ですが、

この中に寒気五臓に客たるときは蕨逆上泄の記載あり、

蕨逆(けつぎゃく)とは、

頭の方だけ気がのぼって手足の気が少なく成るとうい事で、

ただのぼせるという感じだけでなく、

身体の機能にそうしたことが起こるという事です。

ここで大切なのは、

「挙痛論」で使われている「寒」とは

我々が今扱っている中寒と同じ内容の物である。

また、「南北経驗醫方大成論」における寒の論法というのは、

朱丹渓が書いた「局法発揮」に非常に詳しく書いてあります。

〔※よって、〕張仲景の「傷寒の論」とは大分違っている訳です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 寒と傷寒 P33下段6行目 ~ P34上段1行目より。

「寒」と「傷寒」とはまったく

『別の考え方』『異なる概念』である。

「寒」とは、中寒のことで、

四季を通じて寒邪が臓腑に

直接深く入り込んでしまったために起こる症状です。

大成論で言うところの寒はこの中寒を指します。

「傷寒」とは冬に寒邪を受けて、

その邪が経に入った場合、

陽気が邪によって閉じられ陽が鬱して熱となり、

熱が経を伝わって行くもので、

頭痛・発熱・悪寒などの症状を起こすものです。

〔「傷寒」は三つに分類される。〕

① 正傷寒(別名、即病傷寒)は「傷寒」が症状が冬に現れるもの。

② 温病(うんびょう)は「傷寒」が春になって発病するもの。

③ 熱病は「傷寒」が夏になって発病するもの。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 中寒の特徴 P35上段1行目 ~ P34上段11行目より。

① 寒の邪という物は四季を通じて存在し、

冬に最もそれが甚だしくなる。

ことに、飢餓労役、こうゆう時に最も寒に中(あ)てられ易い。

② 寒邪は、体表(皮膚)に感じないで、

すぐに臓腑に入ってしまいます。

その理由は寒は腎につき、腎は骨につく、

よって寒の邪は表面に、感じないで、

すぐ身体の奥深く入ってしまう訳です。

即ち、手足が利かなくなるという様な時は、

これは骨に寒邪が中(あ)たったんだと考える訳です。

③ 寒邪が中たっ場合には凡そ「熱症」が無い。

これは他の邪と異なる点です。

言葉の意味:

飢餓とは、空腹の状態をいいます。

労役とは、働き過ぎ、遊びすぎて疲れている事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 傷寒と中寒 P41下段6行目 ~ P42上段8行目より。

ここのコーナーで、

井上惠理先生は現代人の中寒の病の捉え方を講義されています。

① 冷房病は夏の中寒病と考えて良い。

冷房病の症状として、

足の浮腫み・疲れて身体が利かなくなる・

こむら返りの痙攣・硬直・突然の発熱、悪寒・などの症状です。

② 中寒病の脉状は沈遅の脉です。

そうすると心蔵の動悸を起す場合もある。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.19- 木曜日・・

--------------------------------------------

二、 寒 論

2012年04月18日

二、 寒 論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

二、 寒 論 P33上段1行目 ~ P33下段4行目より。

「南北経驗醫方大成 二、寒論 」の原文

寒為天地殺癘之氣。

故見於冬、則為氷為霜。

草木因之而摧敗、鳥獣各巣穴以自居。

氣體虚弱之人、或調護失宜、衝斥道途、一時為寒氣所中、則昏不知人。

口噤失音、四肢僵直、攣急疼痛。

或洒洒悪寒、翕翕発熱、面赤若有汗。

五臓虚者、皆能有所中也。其脉多遅而緊、

挟風則脉帯浮、眩暈不二。

兼湿則脉濡、而四肢腫痛。

治療之法、只宜以薑附之薬、温散寒気。

切不可妄有吐下。

如舌巻嚢縮者難治。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

寒は天地殺癘(さつれい)の気なり。

故に冬に見(あらわ)るる時は氷となり霜となる。

草木之(これ)に因(よ)って摧敗(さいはい)し、

鳥獣各(おのおの)巣穴(そうけつ)して

以(もつ)って自(おのずか)ら居(きょ)す。

気体虚弱の人或いは調護宜しきを失し、

道途に衝斥(しょうせっ)して一時に寒気の為に

中(あて)らるる時は則ち、

昏(こん)して人を知らず。

口噤(つぐみ)音(こえ)を失し

四肢僵直(きょうちょく)し、

攣急疼痛(れんきゅうとうつう)す。

或いは洒洒(しゃあしゃあ)として悪寒し翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、

面赤く若しくは汗あり。

五臓の虚する者は皆よく中(あて)らるる所有り。

其の脉、多くは遅にして緊、

風を挟む時は脉、浮を帯び眩暈不二す。

湿を兼ねる時は脉、濡にして四肢腫痛す。

治療の法、

只宜しく薑附(きょうふ)の薬を以って寒気を温散(うんさん)すべし。

切に妄に吐下すべからず。

もし舌巻き嚢縮まる者は治し難し。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.18- 水曜日・・

13 風論 最終号

2012年04月16日

風論 最終号

一、風論 :山口一誠の分類

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

風 論 最終13号です。

○ 二証を重ねる場合。 P29上段10行目~P29下段3行目まで。。

このコーナーのポイントは、

風証に寒・湿の証が重なって病状が出た時の脉状の特徴と治療法について講義されています。

①「風寒」の脉状は、浮遅脉になります。

②「風湿」の脉状は、浮濇を帯びます。

③「風寒湿」証の三つ巴の症状もある。の脉状は「浮遅濇」かな?

④ 治療法は、どちらの邪が患者の体に強い影響を与えているか比較し、

強い方を治療をする。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」をお読みください。

ーーーーーーーーーーーー

「大成論」:原文 16行目下辺りから。。

凡此風證、或挟寒則脉帯浮遅。

挟湿則脉帯浮濇、

二證倶有、則従偏勝者治之。

用薬更宜詳審。

ーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

凡(およ)そ此の風証、或いは寒を挟む(兼ねる)ときは脉、浮遅を帯ぶ、

湿を挟むときは脉、浮濇を帯ぶ、

二証倶にある時には偏勝の者に従って之を治すべし。

薬を用いること更に宜しく詳審すべし。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説:

注:〔 〕内は山口一誠の考えです。

風証に寒証を兼ねるとき、「風寒」といって

〔「風の邪」と「寒の邪」の二たつが〕入った

場合には、脉が、浮いて遅脉になります。

〔その特徴は〕(「風の邪」が入ったとき)よりも遅くなるから分かります。

それから、〔風証に〕湿証を兼ねるときには、

「風湿」といいます。このときは脉は、浮濇を帯びます。

更に、〔風証に〕寒証・湿証の三つ巴で入り込んだときも、

偏勝の者に従って之を治すべし。の治法で、

どちらの邪が患者の体に強い影響を与えているか比較し、

例えば、風の方が強ければ風邪の治療をするし、

寒が強ければ寒の治療をする。

湿が強ければ湿の治療をする。。。

という事です。

〔用薬更宜詳審。とは、漢方薬を処方する時は尚更これを詳細に検討する事の意味です。〕

ーーーーーーーーーーー

○ 七情の乱れによるもの。 P29下段5行目~P30上段11行目まで。。

このコーナーのポイントは、

経絡治療の原則から、「内因無ければ外邪入らず」に従い、

風邪の症状が出ていても、

最初に内因の「気」を調えて、

その後に風の邪を治す方法を取る。

ことが講義されています。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」をお読みください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〔原文〕

若因七情六淫而得者、當先氣調而後治風邪。

ーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

若し七情六淫によって得る者は先んず気を調えて、而して後に風を治すべし。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説:

注:〔 〕内は山口一誠の考えです。

〔経絡治療の臨床的立場から解説すれば〕、―

七情という内因があって、

そしてそこに外邪である「風」が入ったときには、

最初に「気」を調えて、

その後に風の邪を治す方法を取るべきであるという事を言っています。

邪だけを、すぐに瀉法を用いるという様な過ちを犯すなと、

そういった誤ちをすると患者の気を破ってしまう事になるのだと、

こう言っています。

これは大綱的に考えられる事で、

我々のやっている経絡治療なんかでいわゆる

「内因が無ければ外邪はは入らない」

という一つの法則を立てておりますので、

この「七情の乱れ」という物があるが故に

外邪に侵入だという考え方から

実際の治療の場においても「本治法」、

「即ち七情を治す法」を行って、

後に色々な風邪の治療〔標治法〕を行うべきであるという事になります。

寒・湿でも同様です。

外邪を駆逐する事については、

一応瀉法にてその目的を達する事が原則です。

しかし、

内に「七情の乱れ」があって外邪が入った場合は、

先ず補って後に瀉すという方法を採る訳です。

――

注: 〔内因が起こる条件は七情にある。〕

七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐の感情ことを言います。

この、七情に傷つけられ、精神を労傷し、精神的過労という状態から引き起こされて現れる。

注:六淫の邪は外邪です。次の6つがあります。風暑寒湿燥火です。

―参考:東洋医学概論(基礎医学Ⅰ)p59の記載より。―

自然界には、風暑寒湿燥火(熱)の六気があり、気候・気象の変化を主っている。

この六気が人体の適応能力を超えて作用したとき、疾病の原因となり六淫という。

また、

五行では五悪といい、風熱湿燥寒に分類対応させている。

五行 木 火 土 金 水

五臓 肝 心 脾 肺 腎

五悪 風 熱 湿 燥 寒

------------------------------------

○ 補瀉論 。 P30上段13行目~P30下段8行目まで。。

このコーナーでは、

風邪の治療を施す上で臨床経験上、四つの事がある。と講義されています。

①精神的な疲れは、陰を「補法」のみでカゼが自然治癒する事がある。

②働き過ぎて疲れてカゼを引いた場合は「瀉法」だけで改善する場合がある。

③上記①②の治療原則は本治法(補法)を行って後、

瀉法を用いると言う事を原則として考える。

④急性症状の場合は、瀉法を先にやる場合がある。・・

等を講義されています。

ーーーーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説:

ところが、実際に風邪の治療をやっていますと、

これを瀉法をしなくてはならないと思えるような症状であっても、

陰を補っていると、つまり内因の七情が傷(やぶ)られていると言う考え方で五臓の脉を整える方法をとると、

特別カゼに対する処置をしなくても案外カゼが自然治癒する事が多いのであります。

ことに心因労傷つまり精神的な疲れがあって、

そしてカゼを引いた場合には尚更こうゆう方法

をとらなければならない様です。

あるいは労倦つまり働き疲れてカゼを引いた場合は、案外瀉法だけで宜しい。

―

この瀉法だけでいい場合と、

補法を用いなければならない場合と、

どうゆう風に区別するかと言いますと、

先ず基本的には本治法(補法)を行って後、

瀉法を用いると言う事を原則として考える訳です。

しかし何が何でもではなくて、

あまりにも熱が高く悪寒なんかが甚(はなはな)だしくて、

頭痛とか身体が痛いという症状が強く現れている場合は、

とりあえず瀉法を先に行って患者の苦痛を早く取り除いてやる事が必要です。

〔その後、本治法を施します。〕―

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 病状の軽重と病の軽重 。

P30下段10行目~P31上段4行目まで。。

このコーナーのポイントは、

「病気の症状が激しい」から「病(やまい)が重い」と安易に考えてはならない事。

また、体力の無い虚体の人「病が重いくても」微熱しか出ない。

病人の体力、体質〔闘病力:病気と戦う力〕を加味して

「病の軽重」判断する事。等を講義されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

生体という物は一つの刺激に対する反応作用を物っている、

症状が強いということが、

〔すなわち〕病気が重いという訳ではない。

これは誤解しやすい。

症状が強いと、病気が重いと考えがちになる。

ところが実際には症状が強く現れるという事は、

むしろ生体にまだそれだけの力〔闘病力:病気と戦う力〕が

あるという事なんです。

症状が軽いと、とかく「病気が軽い」と診誤る事があるんです。

カゼを引いたんだが熱も出ないものは、