五四難、病気が治る方向?

2013年12月17日

五四難、病気が治る方向?

ゆっくり堂の

『難経ポイント』 第五四難

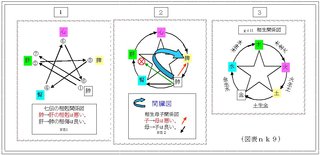

※ 病気が治る方向に向かうか否かの参考図

今回から山口一誠の考察文にて構成しました。

参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。

※ 五四難のポイント其の一は、五四難の法則について。

五四難の法則:

臓病は治るのが難(むつか)しい。

腑病は治り易(やす)い。

※ 五四難のポイント其の二は、

病の証が相剋に伝わるものは治り難(がた)い。

※ 五四難のポイント其の三は、

病の証が相生に伝わるものは治り治り易(やす)い。

(難経原文)

五十四難曰.

藏病難治.府病易治.何謂也.

然.

藏病所以難治者.傳其所勝也.

府病易治者.傳其子也.

與七傳間藏同法也.

--------------------------

五四難の解釈

(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(461号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

五十四の難の解説をします。

臓病は治るのが難(むつか)しいが、腑病は治り易(やす)いとはどう言う意味かと。

お答えします。

臓病を治し難い理由は、病証の変化が相剋に伝わるからです。

腑病は治り易(やす)い理由は、病証の変化が相生に伝わるからです。

この五四難は前難(五三難)の七伝間藏の理論法則と同じである。

--------------------------

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「五四難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.17.(今日は火曜日だ・・・)

---------------------------

---------------------------

---------------------------

ゆっくり堂の

『難経ポイント』 第五四難

※ 病気が治る方向に向かうか否かの参考図

今回から山口一誠の考察文にて構成しました。

参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。

※ 五四難のポイント其の一は、五四難の法則について。

五四難の法則:

臓病は治るのが難(むつか)しい。

腑病は治り易(やす)い。

※ 五四難のポイント其の二は、

病の証が相剋に伝わるものは治り難(がた)い。

※ 五四難のポイント其の三は、

病の証が相生に伝わるものは治り治り易(やす)い。

(難経原文)

五十四難曰.

藏病難治.府病易治.何謂也.

然.

藏病所以難治者.傳其所勝也.

府病易治者.傳其子也.

與七傳間藏同法也.

--------------------------

五四難の解釈

(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(461号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

五十四の難の解説をします。

臓病は治るのが難(むつか)しいが、腑病は治り易(やす)いとはどう言う意味かと。

お答えします。

臓病を治し難い理由は、病証の変化が相剋に伝わるからです。

腑病は治り易(やす)い理由は、病証の変化が相生に伝わるからです。

この五四難は前難(五三難)の七伝間藏の理論法則と同じである。

--------------------------

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「五四難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.17.(今日は火曜日だ・・・)

---------------------------

---------------------------

---------------------------

五二難、移動する病気?

2013年12月15日

五二難、移動する病気?

ゆっくり堂の『難経ポイント』 第五二難 ank052

今回から山口一誠の考察文にて構成しました。

参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。

※ 五二難のポイント其の一は、

痛みが、一箇所に止まり慢性化しているのが臓病です。

痛みが、常に移動するのが腑病です。。

(難経原文)

五十二難曰.

府藏發病.根本等不.

然.

不等也.

其不等奈何.

然.

藏病者.止而不移.其病不離其處.

府病者.彷彿賁嚮.上下行流.居處無常.

故以此知藏府根本不同也.

--------------------------

五二難の解釈

(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(461号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

五十二難の解説をします。

臓病と腑病の発病の根本(状態)は同じものか、違うのかを問います。

お答えします。

同じではありません。

その状態はどの様に違うのか。

お答えします。

臓病は一ヶ所に止まって、他の部位には移動しません。

その病所もそこを離れません。

腑病は、あてもなく彼方此方にさまよい歩き、お湯が沸騰するように動く、

上や下に流れ行き、そして居る所なし。

(腑病は、病の根本があっても病所は一定の処に止まらず、あちこちと移行する。)

以上のように

臓病は病が動かず一ヶ所に止まっているのに対して、

腑病は常に移動する点で違いがあります。

--------------------------

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「五二難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.15.(今年も後半月・・まだ半月・・今日は日曜日だ・・・)

---------------------------

---------------------------

---------------------------

ゆっくり堂の『難経ポイント』 第五二難 ank052

今回から山口一誠の考察文にて構成しました。

参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。

※ 五二難のポイント其の一は、

痛みが、一箇所に止まり慢性化しているのが臓病です。

痛みが、常に移動するのが腑病です。。

(難経原文)

五十二難曰.

府藏發病.根本等不.

然.

不等也.

其不等奈何.

然.

藏病者.止而不移.其病不離其處.

府病者.彷彿賁嚮.上下行流.居處無常.

故以此知藏府根本不同也.

--------------------------

五二難の解釈

(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(461号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

五十二難の解説をします。

臓病と腑病の発病の根本(状態)は同じものか、違うのかを問います。

お答えします。

同じではありません。

その状態はどの様に違うのか。

お答えします。

臓病は一ヶ所に止まって、他の部位には移動しません。

その病所もそこを離れません。

腑病は、あてもなく彼方此方にさまよい歩き、お湯が沸騰するように動く、

上や下に流れ行き、そして居る所なし。

(腑病は、病の根本があっても病所は一定の処に止まらず、あちこちと移行する。)

以上のように

臓病は病が動かず一ヶ所に止まっているのに対して、

腑病は常に移動する点で違いがあります。

--------------------------

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「五二難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.15.(今年も後半月・・まだ半月・・今日は日曜日だ・・・)

---------------------------

---------------------------

---------------------------

九難 臓病・腑病を判別

2013年12月13日

九難 臓病・腑病を判別する

ゆっくり堂の『難経ポイント』

第九難 ank09

今回も山口一誠の考察文にて構成しました。

参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。

※ 九難のポイント其の一は、

脉診をして、患者の病気が、「臓病」か「腑病」かを判別する法則を述べています。

※ 九難のポイント其の二は、

数脉(早い脈)は必ずしも身体に熱が出ると言う事ではない。

※ 九難のポイント其の三は、

「臓病」か「腑病」かを判別する問題は、五十二難と五十四難もあわせて学ぶべし。

(原文)

九難曰.

何以別知藏府之病耶.

然.

數者府也.

遲者藏也.

數則爲熱.

遲則爲寒.

諸陽爲熱.

諸陰爲寒.

故以別知藏府之病也.

--------------------------

九難の訳文

(井上恵理先生の訳文:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の訳文、福島弘道先生の訳文を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

九の難に曰く.

何を以ってか臓腑の病を別ち知るや。

然るなり。

遅は藏なり、遅は則(すなわ)ち寒となし、諸陰を寒となす。

数は府なり、数は則(すなわ)ち熱となし、諸陽を熱となす。

故に藏府の病を別ち知るなり。

詳しくは各先生の文献を参照されたし。

--------------------------

九難の解釈

(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

九の難の解説をします。

脉診上にて、患者の病気が、「臓病」か「腑病」かを判別する根拠を説明しなさい。

お答えします。

臓病は、遅い脈を打ち、その理由は寒にあり、陰の性質を現わします。

腑病は、数脉(早い脈)を打ち、その理由は熱にあり陽の性質を現わします。

以上のように「臓病」か「腑病」かを判別して治療をしなさいと。

--------------------------

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「九難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.3.(今日は13日の金曜日だ・・・)

---------------------------

---------------------------

ゆっくり堂の『難経ポイント』

第九難 ank09

今回も山口一誠の考察文にて構成しました。

参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。

※ 九難のポイント其の一は、

脉診をして、患者の病気が、「臓病」か「腑病」かを判別する法則を述べています。

※ 九難のポイント其の二は、

数脉(早い脈)は必ずしも身体に熱が出ると言う事ではない。

※ 九難のポイント其の三は、

「臓病」か「腑病」かを判別する問題は、五十二難と五十四難もあわせて学ぶべし。

(原文)

九難曰.

何以別知藏府之病耶.

然.

數者府也.

遲者藏也.

數則爲熱.

遲則爲寒.

諸陽爲熱.

諸陰爲寒.

故以別知藏府之病也.

--------------------------

九難の訳文

(井上恵理先生の訳文:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の訳文、福島弘道先生の訳文を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

九の難に曰く.

何を以ってか臓腑の病を別ち知るや。

然るなり。

遅は藏なり、遅は則(すなわ)ち寒となし、諸陰を寒となす。

数は府なり、数は則(すなわ)ち熱となし、諸陽を熱となす。

故に藏府の病を別ち知るなり。

詳しくは各先生の文献を参照されたし。

--------------------------

九難の解釈

(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

九の難の解説をします。

脉診上にて、患者の病気が、「臓病」か「腑病」かを判別する根拠を説明しなさい。

お答えします。

臓病は、遅い脈を打ち、その理由は寒にあり、陰の性質を現わします。

腑病は、数脉(早い脈)を打ち、その理由は熱にあり陽の性質を現わします。

以上のように「臓病」か「腑病」かを判別して治療をしなさいと。

--------------------------

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「九難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.3.(今日は13日の金曜日だ・・・)

---------------------------

---------------------------

八 難、生命の源

2013年12月11日

八 難、生命の源

ゆっくり堂の『難経ポイント』 第八難 ank08

今回は山口一誠の考察文にて「八難の解釈」を構成しました。

※ 八難のポイント其の一は、

人間の生命の源は「先天の気:腎間の動気」です。

※ 八難のポイント其の二は、

目が見えるのも、

耳が聞こえるのも、

感覚が敏感であるのも、

美味しい物を味わえるのも、

全て「先天の気:腎間の動気」が根本である。

人間を草木に例えれば、

根が腐れ無くなれば茎も、

葉も枯れ落ちて死んでしまうと。

(原文)八難曰.

寸口脉平而死者.何謂也.

然.

諸十二經脉者.皆係於生氣之原.

所謂生氣之原者.謂十二經之根本也.謂腎間動氣也.

此五藏六府之本.十二經脉之根.呼吸之門.三焦之原.

一名守邪之神.

故氣者人之根本也.根絶則莖葉枯矣.

寸口脉平而死者.生氣獨絶於内也.

--------------------------

八難の解釈

(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

八の難について。

「寸口の脉平にして」と言うのは、六部定位(ろくぶじょうい)で橈骨動脈を指腹に感じ診る時、

正常な脉(脈)なのに死ぬ人がある、これは如何なる理由なのか。

お答えいたします。

人間が健康体である為に十二経脉に気血が循り栄養しています。

それは「生気の原」と言う生命体としての根源的な力(命)が存在するからです。

生気の原とは、十二経の根本であると。原気の発生する所に生気の原があると。

それは腎間の動気を指していると。

「腎間の動気」これが五臓六腑の根本であり、十二経脉の根本であると。

そして呼吸の門(出入り口)でもあると。また三焦の原もここから発生していると。

前文を一つにまとめて言うと、

人間には自然治癒力がある。

これを「守邪の神」と命名する。

「先天の気」「腎間の動気」は人間が生きる根本である。

人間を草木に例えれば、根が腐れ無くなれば茎も、葉も枯れ落ちて死んでしまうと。

寸口の脉が平ら(正常)であっても死亡する人は、

生気・先天の気(腎間の動気)が独り内で絶えてしまうからである。

:::::::::

今回は山口一誠の考察文にて「八難の解釈」を構成しました。

参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「八難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.11.(今日は水曜日だ・・・)

---------------------------

---------------------------

ゆっくり堂の『難経ポイント』 第八難 ank08

今回は山口一誠の考察文にて「八難の解釈」を構成しました。

※ 八難のポイント其の一は、

人間の生命の源は「先天の気:腎間の動気」です。

※ 八難のポイント其の二は、

目が見えるのも、

耳が聞こえるのも、

感覚が敏感であるのも、

美味しい物を味わえるのも、

全て「先天の気:腎間の動気」が根本である。

人間を草木に例えれば、

根が腐れ無くなれば茎も、

葉も枯れ落ちて死んでしまうと。

(原文)八難曰.

寸口脉平而死者.何謂也.

然.

諸十二經脉者.皆係於生氣之原.

所謂生氣之原者.謂十二經之根本也.謂腎間動氣也.

此五藏六府之本.十二經脉之根.呼吸之門.三焦之原.

一名守邪之神.

故氣者人之根本也.根絶則莖葉枯矣.

寸口脉平而死者.生氣獨絶於内也.

--------------------------

八難の解釈

(井上恵理先生の解釈:経絡鍼療(422号)と本間祥白先生の解釈、福島弘道先生の解釈を参考にして、

山口一誠の考察文にて構成しました。)

八の難について。

「寸口の脉平にして」と言うのは、六部定位(ろくぶじょうい)で橈骨動脈を指腹に感じ診る時、

正常な脉(脈)なのに死ぬ人がある、これは如何なる理由なのか。

お答えいたします。

人間が健康体である為に十二経脉に気血が循り栄養しています。

それは「生気の原」と言う生命体としての根源的な力(命)が存在するからです。

生気の原とは、十二経の根本であると。原気の発生する所に生気の原があると。

それは腎間の動気を指していると。

「腎間の動気」これが五臓六腑の根本であり、十二経脉の根本であると。

そして呼吸の門(出入り口)でもあると。また三焦の原もここから発生していると。

前文を一つにまとめて言うと、

人間には自然治癒力がある。

これを「守邪の神」と命名する。

「先天の気」「腎間の動気」は人間が生きる根本である。

人間を草木に例えれば、根が腐れ無くなれば茎も、葉も枯れ落ちて死んでしまうと。

寸口の脉が平ら(正常)であっても死亡する人は、

生気・先天の気(腎間の動気)が独り内で絶えてしまうからである。

:::::::::

今回は山口一誠の考察文にて「八難の解釈」を構成しました。

参考文献は井上恵理先生・本間祥白先生・福島弘道先生の「難経本」です。

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「八難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.11.(今日は水曜日だ・・・)

---------------------------

---------------------------

七難、春夏秋冬の脉(脈)

2013年12月07日

七難、春夏秋冬の脉(脈)

ゆっくり堂の

『難経ポイント』 第七難 ank07

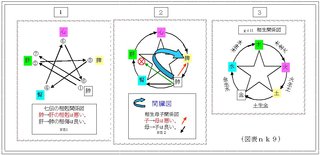

(図nk3)

※ 七難のポイント其の一は、

春夏秋冬の季節に応じて脉状は変化している。

※ 七難のポイント其の二は、

一年を六節に分けて、それぞれの脉状を述べてある。

(六節の区分は三陽三陰の少陽・陽明・太陽・太陰・少陰・厥陰です。)

※ 七難のポイント其の三は、

鍼灸師は四季に応じた脉状を認識して、季節に合った脉を作る事。

※ 七難のポイント其の四は、

現代社会(先進国)は夏には冷房、冬には暖房、放射能被爆、

大気汚染等と自然に身を任せた時代とは異質の状況にある。

よって、これも考慮して脉状を考察しなければならない。

(原文)七難曰.

經言.少陽之至.乍大乍小.乍短乍長.

陽明之至.浮大而短.

太陽之至.洪大而長.

太陰之至.緊大而長.

少陰之至.緊細而微.

厥陰之至.沈短而敦.

此六者.是平脉.將病脉耶.

然.皆王脉也.

其氣以何月各王幾日.

然.冬至之後.得甲子少陽王.

復得甲子陽明王.

復得甲子太陽王.

復得甲子太陰王.

復得甲子少陰王.

復得甲子厥陰王.

王各六十日.六六三百六十日.以成一歳.

此三陽三陰之王時日大要也.

--------------------------

解釈:

(本間祥白・井上恵理・福島弘道、各先生の解釈より。山口一誠の考察文含む。)

七の難においては、黄帝内経・素問の平人気象論の三陽の部、より。

少陽の季節には、(ある時)大、小、短、長、と言う脉(脈)を打っている。

陽明の季節には、浮大にして短の脉を打っている

太陽の季節には、洪大にして長の脉を打っている。

太陰の季節には、緊大にして長の脉を打っている。

少陰の季節には、緊細にして微の脉を打っている。

厥陰の季節には、沈短にして敦(なん)の脉を打っている。

以上の六つの季節の脉は健康な人の正しい脉であるのか、あるいは病人の脉状であるのか。

お答えします。

これらは全て旺気の脉である。季節に相応する正しい脉状であると。

三陰三陽の気は自然界(天地)や人間の身体の内において旺気する月日はいつであるか、

又何日間であるのか。

お答えします。

少陽はその年の冬至の後の初めての「甲子(きのえ、ね)」から

次の甲子の前日「癸亥(みずのと、い)」の間である。

少陽の気が旺気するのは1回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二四年の冬至は12月21日です。

平成二四年の1回目の「甲子」12月29日から平成二五年の「癸亥」2月26日が少陽です。

陽明の気が旺気するのは2回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の2回目の「甲子」2月27日から平成二五年の「癸亥」4月27日が陽明です。

太陽の気が旺気するのは3回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の3回目の「甲子」4月28日から平成二五年の「癸亥」6月26日が太陽です。

太陰の気が旺気するのは4回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の4回目の「甲子」6月27日から平成二五年の「癸亥」8月25日が太陰です。

少陰の気が旺気するのは5回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の5回目の「甲子」8月26日から平成二五年の「癸亥」10月45日が少陰です。

厥陰の気が旺気するのは6回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の6回目の「甲子」10月25日から平成二五年の「癸亥」12月23日が厥陰です。

平成二五年の冬至は12月22日である。

平成二五年の冬至の後の初めての「甲子」は12月24日である。この日より少陽始まる。

旺気は60日間ずつあり、60日×6回で、360日すなわち1年となる。 閏調整ありです。

これが、三陽三陰に脉が旺気する月日の大要である。

詳しくは各先生の文献を参照されたし。

-------------------

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「七難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.7.(今日は土曜日だ・・・)

---------------------------

ゆっくり堂の

『難経ポイント』 第七難 ank07

(図nk3)

※ 七難のポイント其の一は、

春夏秋冬の季節に応じて脉状は変化している。

※ 七難のポイント其の二は、

一年を六節に分けて、それぞれの脉状を述べてある。

(六節の区分は三陽三陰の少陽・陽明・太陽・太陰・少陰・厥陰です。)

※ 七難のポイント其の三は、

鍼灸師は四季に応じた脉状を認識して、季節に合った脉を作る事。

※ 七難のポイント其の四は、

現代社会(先進国)は夏には冷房、冬には暖房、放射能被爆、

大気汚染等と自然に身を任せた時代とは異質の状況にある。

よって、これも考慮して脉状を考察しなければならない。

(原文)七難曰.

經言.少陽之至.乍大乍小.乍短乍長.

陽明之至.浮大而短.

太陽之至.洪大而長.

太陰之至.緊大而長.

少陰之至.緊細而微.

厥陰之至.沈短而敦.

此六者.是平脉.將病脉耶.

然.皆王脉也.

其氣以何月各王幾日.

然.冬至之後.得甲子少陽王.

復得甲子陽明王.

復得甲子太陽王.

復得甲子太陰王.

復得甲子少陰王.

復得甲子厥陰王.

王各六十日.六六三百六十日.以成一歳.

此三陽三陰之王時日大要也.

--------------------------

解釈:

(本間祥白・井上恵理・福島弘道、各先生の解釈より。山口一誠の考察文含む。)

七の難においては、黄帝内経・素問の平人気象論の三陽の部、より。

少陽の季節には、(ある時)大、小、短、長、と言う脉(脈)を打っている。

陽明の季節には、浮大にして短の脉を打っている

太陽の季節には、洪大にして長の脉を打っている。

太陰の季節には、緊大にして長の脉を打っている。

少陰の季節には、緊細にして微の脉を打っている。

厥陰の季節には、沈短にして敦(なん)の脉を打っている。

以上の六つの季節の脉は健康な人の正しい脉であるのか、あるいは病人の脉状であるのか。

お答えします。

これらは全て旺気の脉である。季節に相応する正しい脉状であると。

三陰三陽の気は自然界(天地)や人間の身体の内において旺気する月日はいつであるか、

又何日間であるのか。

お答えします。

少陽はその年の冬至の後の初めての「甲子(きのえ、ね)」から

次の甲子の前日「癸亥(みずのと、い)」の間である。

少陽の気が旺気するのは1回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二四年の冬至は12月21日です。

平成二四年の1回目の「甲子」12月29日から平成二五年の「癸亥」2月26日が少陽です。

陽明の気が旺気するのは2回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の2回目の「甲子」2月27日から平成二五年の「癸亥」4月27日が陽明です。

太陽の気が旺気するのは3回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の3回目の「甲子」4月28日から平成二五年の「癸亥」6月26日が太陽です。

太陰の気が旺気するのは4回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の4回目の「甲子」6月27日から平成二五年の「癸亥」8月25日が太陰です。

少陰の気が旺気するのは5回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の5回目の「甲子」8月26日から平成二五年の「癸亥」10月45日が少陰です。

厥陰の気が旺気するのは6回目の「甲子」の日より60日間である。

平成二五年の6回目の「甲子」10月25日から平成二五年の「癸亥」12月23日が厥陰です。

平成二五年の冬至は12月22日である。

平成二五年の冬至の後の初めての「甲子」は12月24日である。この日より少陽始まる。

旺気は60日間ずつあり、60日×6回で、360日すなわち1年となる。 閏調整ありです。

これが、三陽三陰に脉が旺気する月日の大要である。

詳しくは各先生の文献を参照されたし。

-------------------

今日もなんとか一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の「七難」をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.7.(今日は土曜日だ・・・)

---------------------------

六難「陰陽実虚」の診断は鍼灸の原則です

2013年12月05日

『難経ポイント』 第六難 ank06

※ 六難のポイント其の一、

「陰陽実虚」を脉診で診断する事は鍼灸術の原則である。

(原文)六難曰.

脉有陰盛陽虚.陽盛陰虚.何謂也.

然.浮之損小.沈之實大.故曰陰盛陽虚.

沈之損小.浮之實大.故曰陽盛陰虚.是陰陽虚實之意也.

--------------------------

訳文 (本間祥白・井上恵理・福島弘道、各先生の訳文より。)

六の難に曰(いわ)く、

脉に陰盛陽虚、陽盛陰虚、有りとは何の謂ぞや。

然るなり、之を浮べて損小、之を沈めて実大、故に陰盛陽虚と曰う。

これ沈めて損小、これを浮して実大、故に陽盛陰虚と曰う。

是れ陰陽虚實の意なり。

--------------------------

少し更新が遅れました。

もなんとか今日も一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の六難をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.5.(今日は木曜日だ・・・)

---------------------------

※ 六難のポイント其の一、

「陰陽実虚」を脉診で診断する事は鍼灸術の原則である。

(原文)六難曰.

脉有陰盛陽虚.陽盛陰虚.何謂也.

然.浮之損小.沈之實大.故曰陰盛陽虚.

沈之損小.浮之實大.故曰陽盛陰虚.是陰陽虚實之意也.

--------------------------

訳文 (本間祥白・井上恵理・福島弘道、各先生の訳文より。)

六の難に曰(いわ)く、

脉に陰盛陽虚、陽盛陰虚、有りとは何の謂ぞや。

然るなり、之を浮べて損小、之を沈めて実大、故に陰盛陽虚と曰う。

これ沈めて損小、これを浮して実大、故に陽盛陰虚と曰う。

是れ陰陽虚實の意なり。

--------------------------

少し更新が遅れました。

もなんとか今日も一難できたかな・・・?

詳しくは、こちらより入って下さい。。

そして、表の六難をクリックして本文をご覧下さい。

http://you-sinkyu.ddo.jp/ank00.html

2013.12.5.(今日は木曜日だ・・・)

---------------------------