春の寒もあるんですね

2012年04月23日

二、 寒 論 (1-3 ):山口一誠の分類・考察。

春の寒もあるんですね。

終わりまで読んでもらえると、

分かってもらえると思います。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

井上恵理 先生の解説と言葉の意味:

P35下段。・寒邪と動植物より。

『寒は天地殺癘(さつれい)の気なり』

癘という字は、猛威を振るうという意味です。

癘殺の気というものは、最も威力の激しい気であるという事で、

いわいる風寒暑湿燥火(六淫の邪:外邪)のうちで最も激しいのが、

この寒邪であると考えます。

『故に冬に見(あらわ)るる時は氷となり霜となる』

よって、冬になると、水は凍りつき、霜となってしまう。

『草木は之に因って摧敗し』というのは、

寒さの為に枝葉が落ちてまるで枯れた木のように成ってしまうほど全ての発育を停止させ、

来るべき春を待つという姿に成る事をここでは摧敗(さいはい)するといっている訳です。

『鳥獣各(おのおの)巣穴(そうけつ)して以(もつ)って自(おのずか)ら居(きょ)す。』

鳥や獣といった動物たちは、

冬になると巣や穴に閉じこもり、じっとして羽後かにでいつ動かないで居るという事です。

P36上段。・寒邪と人間=内因より。

人間の場合は・・・冬眠はしませんが・・・

『気体虚弱の人或いは調護宜しきを失し』

しかし気体虚弱の人や、

『調護失し』というのは、内因の乱れの事で、

精神的・身体機能的な調和を失った時。という意味です。

『道途に衝斥(しょうせっ)して』

衝とは、突くこと。斥とは、軍隊の斥候の斥で、あちこち飛び回るという意味。

衝斥とは、道をたくさん歩くという意味です。そしてこのような原因があって、

一時に寒気の為に中(あて)られた時に、寒中の症状が出て来ます。

P36下段。・中寒の症状より。

『昏(こん)して人を知らず』とは、昏倒して人事不省に成るという事です。

『口噤(つぐみ)音(こえ)を失し』とは、

凍えてくると口が利けなくなり、

話す事が出来なくなる、という事です。

(注・寒邪に因って三陽経を閉塞するが故に口噤みて開かずと交注にある)

『四肢僵直(ししきょうちょく)し』とは、

手足が固く強張るという事です。

(注・手足は諸陽の本とす。寒邪陽気を撃つが故に僵直す)

『攣急疼痛(れんきゅうとうつう)す』とは、

筋肉の引きつれ、疼き痛みを起すこと。

P36下段。・痛みの虚実:疼痛と痺痛の区別、より。

東洋医学では痛みを疼痛と痺痛に区別して考える。

疼痛とは、うずき・痛みで、実痛で腫脹を併う事があり押すと痛い(圧痛がある)。

痺痛とは、しびれ。痛みで、虚痛で押すと気持ちが良い。

『洒洒として悪寒し』とは、

どんな事をしても悪寒するという事です。

『翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、面赤く若しくは汗あり。』とは、

翕翕は、とめども無くの意味で、どんどん熱が高くなり止めようがない。

そして顔があかくなる。若しくは汗が出る時もある。

※ 岡本一抱子はここに疑問を投げかけている。

いわく、中寒は本来熱の出ない証であり、

寒邪を受けて発熱するのは陽気が寒邪によって閉じられた、

いわゆる傷寒の状態であるので、

この中寒の論に発熱の記載があるのはおかしいと。

また、中寒は汗の出ない証でもあると。述べられている。

しかし、

表気の虚損が甚だしい時には「冷や汗」などが出ることもある

と付け加えてある。

『五臓の虚する者は皆よく中(あて)らるる所有り』とは、

ここは山口一誠の創作です。

南極観測隊の隊員や、マグロ冷蔵倉庫内で働く労動者は超低温冷蔵庫

(温度帯:-60℃~-45℃)の温度帯で働いていますが、

寒邪に中てられるかとうゆうと、そうではない場合が多いです。

だが、一般の人が、20度の冷房の部屋ですごすしたとします。

その人が食事中に突然に箸を落とした・・手がかじかんでいる。とか、

部屋の畳の縁に足先が引っかかり、転倒する。とか、

これはもう、寒に中てられた状態です。

つまり、五臓が虚している人だけが、

寒に中てられるという事です。

P39上段。・寒の脉状より。

『其の脉、多くは遅にして緊』とは、

遅くて緊張した脉という事です。

遅脉は、寒に中てられた時の最も代表的な脉です。第一の特徴です。

緊脉は、細いようで陰にあるのが特徴です。

昔の人は、縄を縒(よ)ったような感じのする脉だと表現しました。

だから、緊張しながら下がる量が少ない。

陰脉だから・・・緊張した

脉とは、脉が「ぴくっ」と出る時の状態をいいます。

緊脉は、陰にあって、細い脉が「ぴくっ」「ぴくっ」と出る訳です。

『風を挟む時は脉、浮を帯び眩暈不二す』とは、

寒邪に風邪一緒になって侵入した場合は、脉は浮を帯びる。

寒風の脉は、浮緊遅の脉:浮いていて緊でそして遅い脈です。

そして、そういった時には、眩暈、つまり目まいを起し、

不二、すなわち身体が麻痺して動かなくなる、

という症状が診られる訳です。

この不二というのは、筋肉の麻痺と考えればいいです。

今の運動神経麻痺と考えてもいいです。

(※ 寒は栄を傷(やぶ)り、風は衛を傷りて、

風寒相兼ぬる時は栄衛ともに損じて不二する也)

『湿を兼ねる時は脉、濡にして四肢腫痛す』とは、

寒邪に湿邪が加わった場合は、脉は儒(じゅ・なん)を帯びてくる。

寒湿の脉は、儒緊遅の脉:儒(やらか)く緊でそして遅い脈かな?・・山考。

濡とは、湿邪を受けた時の代表的な脉で、儒・緩の一つです。

古典では、やわらかいという意味の「なん」には皆この字が使われています。

だから「なんみゃく」といった場合は「儒脉」と書いて「なんみゃく」と読ませ、

また「儒脉」のことを「じゅみゃく」と言っているのです。

『四肢腫痛す』とは、

手足が腫れて痛む。腫痛とは、腫れぼったく成るということです。

腫れて押すと痛む症状が出るという事です。

P41上段。〈脉状〉より。

遅脉は、一息三動以下。 平脈は、一息四動、五動を以っていう。

緊脉は、張っていて弾くが如くという脉。

浮脉は風脉である。 眩暈というも、風の症、肝の症である。

風木というものは肝の臓に中てられる。

故に肝の邪に応じて眩暈するのだと、

不二にする物は肝の邪が栄を傷(やぶ)る、からである。

風という物は衛気を傷る。

寒の邪は守りを傷る、栄血を傷る。

寒風共に兼ねるが故に栄衛共に損傷するから不二(運動神経麻痺)するのである。

儒脉の脉状は、水面に布を浮かべて、その上から押すような脉である。

非常に浮いた所に、フワッフワッとある脉です。

それから無力の脉です、力のない脉、

これは湿の脉の好んで脾土につくが故に四肢が腫痛するんだと。

〔四肢は脾土の主り〕

P40上段。○ 寒の治療より。

『治療の法、只宜しく薑附(きょうふ)の薬を以って寒気を温散(うんさん)すべし。』

治療の方法は薑附は生姜附子湯の生薬で、全部が補剤です。これで温める方法を取れば良い

という事です。

〔経絡鍼灸論で考えると〕寒の治療は補法であるという事です。

『洒洒として悪寒し』『翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、』ていても、

瀉法ではないという事です。

いくら、発熱し、ていても脉証が遅緊脉・浮緊脉・儒緊脉であるなら、

補法を行うという事です。

『切に妄に吐下すべからず。』

切にとは、かりそめにも、どんな時でも、いかなる場合でも、

吐(吐かせること)下(下痢させる)様な瀉法を行ってはいけない、という事です。

P40下段。○ 死候より。

『もし舌巻き嚢縮まる者は治し難し。』

舌巻きとは、舌が咽喉の奥にひかかってしまう。

そして、睾丸がグッと上に入ってしまう。

これは治せない。という事です。

二、 寒 論 井上恵理 先生の解説と言葉の意味:を終わります。

::::::::::::::

【参考の脉など・・・】

※ 弦脉とは、緊脉に似ていますが、違うのです。

弦脉は強くて陽にあるのが特徴です。

弦脉は、一つの棒の様な形の脉ですから一本調子で変化がない「ぴゃっぴゃっ」とつき上げるだけですね。

※ 麻木とは、感覚がなくなる事です。

※ 本間祥白先生の「四邪の脉状の詩」(風寒暑湿の脉状の詩)

「風が浮洪と寒遅緊、暑くて沈伏、湿沈緩」

ーーーーーーーー

○ 季節と身体

P34上段2行目 ~ P35下段終行目より。

今回は、山口一誠なりの読み方をしていますので、

本文の文言とは細部で違いがありますが、

井上惠理先生の講義の「真」を初学生なりに纏めたものになっていると思います。

「寒」は冬の気でありながら四季に渡って存在し、生体に影響を与えます。―

それぞの季節に寒が存在します。「春の寒」「夏の寒」「秋の寒」「冬の寒」です。

人間の身体は四季の「気」に応じて変化します。

例えば、人体と温度の関係を観察すると、

室内の温度が25度の時、

身体は冬では温かいと感じます。

ところが、炎天下の夏は同じ室内の温度の25度を涼しいと感じるのです。

これが、人間の身体が四季の「気」に応じて変化していることの証明です。

どうゆう意味で、冬ならば零度前後の気温で「冬の寒邪」に中てられやすく成ります。

ところが、夏は20度でも「夏の寒邪」に中(あ)てられる場合もあるのです。

例えば、夏場に仕事疲れがあり、20度の冷房の部屋ですごすしたとします。

食事中に突然に箸を落とした・・手がかじかんでいる。とか、

部屋の畳の縁に足先が自覚症状を感じないで指に力が無くて、転倒する。

とか、これはもう、寒に中てられた状態です。

大成論の寒論の初めに、『寒は天地殺癘(さつれい)の気なり。』と書いてあります様に、

中寒の症状は急に激しく来るんです。

::::::::::

これで、

南北経驗醫方大成 による 病証論 井上恵理 先生 講義録

二、 寒 論 を終わります。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.23- 月曜日・・

--------------------------------------------

春の寒もあるんですね。

終わりまで読んでもらえると、

分かってもらえると思います。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

井上恵理 先生の解説と言葉の意味:

P35下段。・寒邪と動植物より。

『寒は天地殺癘(さつれい)の気なり』

癘という字は、猛威を振るうという意味です。

癘殺の気というものは、最も威力の激しい気であるという事で、

いわいる風寒暑湿燥火(六淫の邪:外邪)のうちで最も激しいのが、

この寒邪であると考えます。

『故に冬に見(あらわ)るる時は氷となり霜となる』

よって、冬になると、水は凍りつき、霜となってしまう。

『草木は之に因って摧敗し』というのは、

寒さの為に枝葉が落ちてまるで枯れた木のように成ってしまうほど全ての発育を停止させ、

来るべき春を待つという姿に成る事をここでは摧敗(さいはい)するといっている訳です。

『鳥獣各(おのおの)巣穴(そうけつ)して以(もつ)って自(おのずか)ら居(きょ)す。』

鳥や獣といった動物たちは、

冬になると巣や穴に閉じこもり、じっとして羽後かにでいつ動かないで居るという事です。

P36上段。・寒邪と人間=内因より。

人間の場合は・・・冬眠はしませんが・・・

『気体虚弱の人或いは調護宜しきを失し』

しかし気体虚弱の人や、

『調護失し』というのは、内因の乱れの事で、

精神的・身体機能的な調和を失った時。という意味です。

『道途に衝斥(しょうせっ)して』

衝とは、突くこと。斥とは、軍隊の斥候の斥で、あちこち飛び回るという意味。

衝斥とは、道をたくさん歩くという意味です。そしてこのような原因があって、

一時に寒気の為に中(あて)られた時に、寒中の症状が出て来ます。

P36下段。・中寒の症状より。

『昏(こん)して人を知らず』とは、昏倒して人事不省に成るという事です。

『口噤(つぐみ)音(こえ)を失し』とは、

凍えてくると口が利けなくなり、

話す事が出来なくなる、という事です。

(注・寒邪に因って三陽経を閉塞するが故に口噤みて開かずと交注にある)

『四肢僵直(ししきょうちょく)し』とは、

手足が固く強張るという事です。

(注・手足は諸陽の本とす。寒邪陽気を撃つが故に僵直す)

『攣急疼痛(れんきゅうとうつう)す』とは、

筋肉の引きつれ、疼き痛みを起すこと。

P36下段。・痛みの虚実:疼痛と痺痛の区別、より。

東洋医学では痛みを疼痛と痺痛に区別して考える。

疼痛とは、うずき・痛みで、実痛で腫脹を併う事があり押すと痛い(圧痛がある)。

痺痛とは、しびれ。痛みで、虚痛で押すと気持ちが良い。

『洒洒として悪寒し』とは、

どんな事をしても悪寒するという事です。

『翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、面赤く若しくは汗あり。』とは、

翕翕は、とめども無くの意味で、どんどん熱が高くなり止めようがない。

そして顔があかくなる。若しくは汗が出る時もある。

※ 岡本一抱子はここに疑問を投げかけている。

いわく、中寒は本来熱の出ない証であり、

寒邪を受けて発熱するのは陽気が寒邪によって閉じられた、

いわゆる傷寒の状態であるので、

この中寒の論に発熱の記載があるのはおかしいと。

また、中寒は汗の出ない証でもあると。述べられている。

しかし、

表気の虚損が甚だしい時には「冷や汗」などが出ることもある

と付け加えてある。

『五臓の虚する者は皆よく中(あて)らるる所有り』とは、

ここは山口一誠の創作です。

南極観測隊の隊員や、マグロ冷蔵倉庫内で働く労動者は超低温冷蔵庫

(温度帯:-60℃~-45℃)の温度帯で働いていますが、

寒邪に中てられるかとうゆうと、そうではない場合が多いです。

だが、一般の人が、20度の冷房の部屋ですごすしたとします。

その人が食事中に突然に箸を落とした・・手がかじかんでいる。とか、

部屋の畳の縁に足先が引っかかり、転倒する。とか、

これはもう、寒に中てられた状態です。

つまり、五臓が虚している人だけが、

寒に中てられるという事です。

P39上段。・寒の脉状より。

『其の脉、多くは遅にして緊』とは、

遅くて緊張した脉という事です。

遅脉は、寒に中てられた時の最も代表的な脉です。第一の特徴です。

緊脉は、細いようで陰にあるのが特徴です。

昔の人は、縄を縒(よ)ったような感じのする脉だと表現しました。

だから、緊張しながら下がる量が少ない。

陰脉だから・・・緊張した

脉とは、脉が「ぴくっ」と出る時の状態をいいます。

緊脉は、陰にあって、細い脉が「ぴくっ」「ぴくっ」と出る訳です。

『風を挟む時は脉、浮を帯び眩暈不二す』とは、

寒邪に風邪一緒になって侵入した場合は、脉は浮を帯びる。

寒風の脉は、浮緊遅の脉:浮いていて緊でそして遅い脈です。

そして、そういった時には、眩暈、つまり目まいを起し、

不二、すなわち身体が麻痺して動かなくなる、

という症状が診られる訳です。

この不二というのは、筋肉の麻痺と考えればいいです。

今の運動神経麻痺と考えてもいいです。

(※ 寒は栄を傷(やぶ)り、風は衛を傷りて、

風寒相兼ぬる時は栄衛ともに損じて不二する也)

『湿を兼ねる時は脉、濡にして四肢腫痛す』とは、

寒邪に湿邪が加わった場合は、脉は儒(じゅ・なん)を帯びてくる。

寒湿の脉は、儒緊遅の脉:儒(やらか)く緊でそして遅い脈かな?・・山考。

濡とは、湿邪を受けた時の代表的な脉で、儒・緩の一つです。

古典では、やわらかいという意味の「なん」には皆この字が使われています。

だから「なんみゃく」といった場合は「儒脉」と書いて「なんみゃく」と読ませ、

また「儒脉」のことを「じゅみゃく」と言っているのです。

『四肢腫痛す』とは、

手足が腫れて痛む。腫痛とは、腫れぼったく成るということです。

腫れて押すと痛む症状が出るという事です。

P41上段。〈脉状〉より。

遅脉は、一息三動以下。 平脈は、一息四動、五動を以っていう。

緊脉は、張っていて弾くが如くという脉。

浮脉は風脉である。 眩暈というも、風の症、肝の症である。

風木というものは肝の臓に中てられる。

故に肝の邪に応じて眩暈するのだと、

不二にする物は肝の邪が栄を傷(やぶ)る、からである。

風という物は衛気を傷る。

寒の邪は守りを傷る、栄血を傷る。

寒風共に兼ねるが故に栄衛共に損傷するから不二(運動神経麻痺)するのである。

儒脉の脉状は、水面に布を浮かべて、その上から押すような脉である。

非常に浮いた所に、フワッフワッとある脉です。

それから無力の脉です、力のない脉、

これは湿の脉の好んで脾土につくが故に四肢が腫痛するんだと。

〔四肢は脾土の主り〕

P40上段。○ 寒の治療より。

『治療の法、只宜しく薑附(きょうふ)の薬を以って寒気を温散(うんさん)すべし。』

治療の方法は薑附は生姜附子湯の生薬で、全部が補剤です。これで温める方法を取れば良い

という事です。

〔経絡鍼灸論で考えると〕寒の治療は補法であるという事です。

『洒洒として悪寒し』『翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、』ていても、

瀉法ではないという事です。

いくら、発熱し、ていても脉証が遅緊脉・浮緊脉・儒緊脉であるなら、

補法を行うという事です。

『切に妄に吐下すべからず。』

切にとは、かりそめにも、どんな時でも、いかなる場合でも、

吐(吐かせること)下(下痢させる)様な瀉法を行ってはいけない、という事です。

P40下段。○ 死候より。

『もし舌巻き嚢縮まる者は治し難し。』

舌巻きとは、舌が咽喉の奥にひかかってしまう。

そして、睾丸がグッと上に入ってしまう。

これは治せない。という事です。

二、 寒 論 井上恵理 先生の解説と言葉の意味:を終わります。

::::::::::::::

【参考の脉など・・・】

※ 弦脉とは、緊脉に似ていますが、違うのです。

弦脉は強くて陽にあるのが特徴です。

弦脉は、一つの棒の様な形の脉ですから一本調子で変化がない「ぴゃっぴゃっ」とつき上げるだけですね。

※ 麻木とは、感覚がなくなる事です。

※ 本間祥白先生の「四邪の脉状の詩」(風寒暑湿の脉状の詩)

「風が浮洪と寒遅緊、暑くて沈伏、湿沈緩」

ーーーーーーーー

○ 季節と身体

P34上段2行目 ~ P35下段終行目より。

今回は、山口一誠なりの読み方をしていますので、

本文の文言とは細部で違いがありますが、

井上惠理先生の講義の「真」を初学生なりに纏めたものになっていると思います。

「寒」は冬の気でありながら四季に渡って存在し、生体に影響を与えます。―

それぞの季節に寒が存在します。「春の寒」「夏の寒」「秋の寒」「冬の寒」です。

人間の身体は四季の「気」に応じて変化します。

例えば、人体と温度の関係を観察すると、

室内の温度が25度の時、

身体は冬では温かいと感じます。

ところが、炎天下の夏は同じ室内の温度の25度を涼しいと感じるのです。

これが、人間の身体が四季の「気」に応じて変化していることの証明です。

どうゆう意味で、冬ならば零度前後の気温で「冬の寒邪」に中てられやすく成ります。

ところが、夏は20度でも「夏の寒邪」に中(あ)てられる場合もあるのです。

例えば、夏場に仕事疲れがあり、20度の冷房の部屋ですごすしたとします。

食事中に突然に箸を落とした・・手がかじかんでいる。とか、

部屋の畳の縁に足先が自覚症状を感じないで指に力が無くて、転倒する。

とか、これはもう、寒に中てられた状態です。

大成論の寒論の初めに、『寒は天地殺癘(さつれい)の気なり。』と書いてあります様に、

中寒の症状は急に激しく来るんです。

::::::::::

これで、

南北経驗醫方大成 による 病証論 井上恵理 先生 講義録

二、 寒 論 を終わります。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.23- 月曜日・・

--------------------------------------------

冷房病は夏の中寒病

2012年04月19日

二、 寒 論 (1-2):山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

冷房病は夏の中寒病と考えて良い。

最後に出て来ます。これは、臨床に使えます。

::::::::::

○ 寒論の歴史 P35上段13行目 ~ P35下段5行目より。

黄帝内経「素問」第三十九「挙痛論」

これは神経痛やリウマチ等を扱った論ですが、

この中に寒気五臓に客たるときは蕨逆上泄の記載あり、

蕨逆(けつぎゃく)とは、

頭の方だけ気がのぼって手足の気が少なく成るとうい事で、

ただのぼせるという感じだけでなく、

身体の機能にそうしたことが起こるという事です。

ここで大切なのは、

「挙痛論」で使われている「寒」とは

我々が今扱っている中寒と同じ内容の物である。

また、「南北経驗醫方大成論」における寒の論法というのは、

朱丹渓が書いた「局法発揮」に非常に詳しく書いてあります。

〔※よって、〕張仲景の「傷寒の論」とは大分違っている訳です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 寒と傷寒 P33下段6行目 ~ P34上段1行目より。

「寒」と「傷寒」とはまったく

『別の考え方』『異なる概念』である。

「寒」とは、中寒のことで、

四季を通じて寒邪が臓腑に

直接深く入り込んでしまったために起こる症状です。

大成論で言うところの寒はこの中寒を指します。

「傷寒」とは冬に寒邪を受けて、

その邪が経に入った場合、

陽気が邪によって閉じられ陽が鬱して熱となり、

熱が経を伝わって行くもので、

頭痛・発熱・悪寒などの症状を起こすものです。

〔「傷寒」は三つに分類される。〕

① 正傷寒(別名、即病傷寒)は「傷寒」が症状が冬に現れるもの。

② 温病(うんびょう)は「傷寒」が春になって発病するもの。

③ 熱病は「傷寒」が夏になって発病するもの。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 中寒の特徴 P35上段1行目 ~ P34上段11行目より。

① 寒の邪という物は四季を通じて存在し、

冬に最もそれが甚だしくなる。

ことに、飢餓労役、こうゆう時に最も寒に中(あ)てられ易い。

② 寒邪は、体表(皮膚)に感じないで、

すぐに臓腑に入ってしまいます。

その理由は寒は腎につき、腎は骨につく、

よって寒の邪は表面に、感じないで、

すぐ身体の奥深く入ってしまう訳です。

即ち、手足が利かなくなるという様な時は、

これは骨に寒邪が中(あ)たったんだと考える訳です。

③ 寒邪が中たっ場合には凡そ「熱症」が無い。

これは他の邪と異なる点です。

言葉の意味:

飢餓とは、空腹の状態をいいます。

労役とは、働き過ぎ、遊びすぎて疲れている事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 傷寒と中寒 P41下段6行目 ~ P42上段8行目より。

ここのコーナーで、

井上惠理先生は現代人の中寒の病の捉え方を講義されています。

① 冷房病は夏の中寒病と考えて良い。

冷房病の症状として、

足の浮腫み・疲れて身体が利かなくなる・

こむら返りの痙攣・硬直・突然の発熱、悪寒・などの症状です。

② 中寒病の脉状は沈遅の脉です。

そうすると心蔵の動悸を起す場合もある。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.19- 木曜日・・

--------------------------------------------

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

冷房病は夏の中寒病と考えて良い。

最後に出て来ます。これは、臨床に使えます。

::::::::::

○ 寒論の歴史 P35上段13行目 ~ P35下段5行目より。

黄帝内経「素問」第三十九「挙痛論」

これは神経痛やリウマチ等を扱った論ですが、

この中に寒気五臓に客たるときは蕨逆上泄の記載あり、

蕨逆(けつぎゃく)とは、

頭の方だけ気がのぼって手足の気が少なく成るとうい事で、

ただのぼせるという感じだけでなく、

身体の機能にそうしたことが起こるという事です。

ここで大切なのは、

「挙痛論」で使われている「寒」とは

我々が今扱っている中寒と同じ内容の物である。

また、「南北経驗醫方大成論」における寒の論法というのは、

朱丹渓が書いた「局法発揮」に非常に詳しく書いてあります。

〔※よって、〕張仲景の「傷寒の論」とは大分違っている訳です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 寒と傷寒 P33下段6行目 ~ P34上段1行目より。

「寒」と「傷寒」とはまったく

『別の考え方』『異なる概念』である。

「寒」とは、中寒のことで、

四季を通じて寒邪が臓腑に

直接深く入り込んでしまったために起こる症状です。

大成論で言うところの寒はこの中寒を指します。

「傷寒」とは冬に寒邪を受けて、

その邪が経に入った場合、

陽気が邪によって閉じられ陽が鬱して熱となり、

熱が経を伝わって行くもので、

頭痛・発熱・悪寒などの症状を起こすものです。

〔「傷寒」は三つに分類される。〕

① 正傷寒(別名、即病傷寒)は「傷寒」が症状が冬に現れるもの。

② 温病(うんびょう)は「傷寒」が春になって発病するもの。

③ 熱病は「傷寒」が夏になって発病するもの。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 中寒の特徴 P35上段1行目 ~ P34上段11行目より。

① 寒の邪という物は四季を通じて存在し、

冬に最もそれが甚だしくなる。

ことに、飢餓労役、こうゆう時に最も寒に中(あ)てられ易い。

② 寒邪は、体表(皮膚)に感じないで、

すぐに臓腑に入ってしまいます。

その理由は寒は腎につき、腎は骨につく、

よって寒の邪は表面に、感じないで、

すぐ身体の奥深く入ってしまう訳です。

即ち、手足が利かなくなるという様な時は、

これは骨に寒邪が中(あ)たったんだと考える訳です。

③ 寒邪が中たっ場合には凡そ「熱症」が無い。

これは他の邪と異なる点です。

言葉の意味:

飢餓とは、空腹の状態をいいます。

労役とは、働き過ぎ、遊びすぎて疲れている事です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 傷寒と中寒 P41下段6行目 ~ P42上段8行目より。

ここのコーナーで、

井上惠理先生は現代人の中寒の病の捉え方を講義されています。

① 冷房病は夏の中寒病と考えて良い。

冷房病の症状として、

足の浮腫み・疲れて身体が利かなくなる・

こむら返りの痙攣・硬直・突然の発熱、悪寒・などの症状です。

② 中寒病の脉状は沈遅の脉です。

そうすると心蔵の動悸を起す場合もある。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.19- 木曜日・・

--------------------------------------------

二、 寒 論

2012年04月18日

二、 寒 論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・「考察」します。

一、風論に続いて、寒論をを分類・「考察」します。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

二、 寒 論 P33上段1行目 ~ P33下段4行目より。

「南北経驗醫方大成 二、寒論 」の原文

寒為天地殺癘之氣。

故見於冬、則為氷為霜。

草木因之而摧敗、鳥獣各巣穴以自居。

氣體虚弱之人、或調護失宜、衝斥道途、一時為寒氣所中、則昏不知人。

口噤失音、四肢僵直、攣急疼痛。

或洒洒悪寒、翕翕発熱、面赤若有汗。

五臓虚者、皆能有所中也。其脉多遅而緊、

挟風則脉帯浮、眩暈不二。

兼湿則脉濡、而四肢腫痛。

治療之法、只宜以薑附之薬、温散寒気。

切不可妄有吐下。

如舌巻嚢縮者難治。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

寒は天地殺癘(さつれい)の気なり。

故に冬に見(あらわ)るる時は氷となり霜となる。

草木之(これ)に因(よ)って摧敗(さいはい)し、

鳥獣各(おのおの)巣穴(そうけつ)して

以(もつ)って自(おのずか)ら居(きょ)す。

気体虚弱の人或いは調護宜しきを失し、

道途に衝斥(しょうせっ)して一時に寒気の為に

中(あて)らるる時は則ち、

昏(こん)して人を知らず。

口噤(つぐみ)音(こえ)を失し

四肢僵直(きょうちょく)し、

攣急疼痛(れんきゅうとうつう)す。

或いは洒洒(しゃあしゃあ)として悪寒し翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、

面赤く若しくは汗あり。

五臓の虚する者は皆よく中(あて)らるる所有り。

其の脉、多くは遅にして緊、

風を挟む時は脉、浮を帯び眩暈不二す。

湿を兼ねる時は脉、濡にして四肢腫痛す。

治療の法、

只宜しく薑附(きょうふ)の薬を以って寒気を温散(うんさん)すべし。

切に妄に吐下すべからず。

もし舌巻き嚢縮まる者は治し難し。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」

発行:東洋はり医学会、をお読みください。

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.18- 水曜日・・

13 風論 最終号

2012年04月16日

風論 最終号

一、風論 :山口一誠の分類

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

風 論 最終13号です。

○ 二証を重ねる場合。 P29上段10行目~P29下段3行目まで。。

このコーナーのポイントは、

風証に寒・湿の証が重なって病状が出た時の脉状の特徴と治療法について講義されています。

①「風寒」の脉状は、浮遅脉になります。

②「風湿」の脉状は、浮濇を帯びます。

③「風寒湿」証の三つ巴の症状もある。の脉状は「浮遅濇」かな?

④ 治療法は、どちらの邪が患者の体に強い影響を与えているか比較し、

強い方を治療をする。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」をお読みください。

ーーーーーーーーーーーー

「大成論」:原文 16行目下辺りから。。

凡此風證、或挟寒則脉帯浮遅。

挟湿則脉帯浮濇、

二證倶有、則従偏勝者治之。

用薬更宜詳審。

ーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

凡(およ)そ此の風証、或いは寒を挟む(兼ねる)ときは脉、浮遅を帯ぶ、

湿を挟むときは脉、浮濇を帯ぶ、

二証倶にある時には偏勝の者に従って之を治すべし。

薬を用いること更に宜しく詳審すべし。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説:

注:〔 〕内は山口一誠の考えです。

風証に寒証を兼ねるとき、「風寒」といって

〔「風の邪」と「寒の邪」の二たつが〕入った

場合には、脉が、浮いて遅脉になります。

〔その特徴は〕(「風の邪」が入ったとき)よりも遅くなるから分かります。

それから、〔風証に〕湿証を兼ねるときには、

「風湿」といいます。このときは脉は、浮濇を帯びます。

更に、〔風証に〕寒証・湿証の三つ巴で入り込んだときも、

偏勝の者に従って之を治すべし。の治法で、

どちらの邪が患者の体に強い影響を与えているか比較し、

例えば、風の方が強ければ風邪の治療をするし、

寒が強ければ寒の治療をする。

湿が強ければ湿の治療をする。。。

という事です。

〔用薬更宜詳審。とは、漢方薬を処方する時は尚更これを詳細に検討する事の意味です。〕

ーーーーーーーーーーー

○ 七情の乱れによるもの。 P29下段5行目~P30上段11行目まで。。

このコーナーのポイントは、

経絡治療の原則から、「内因無ければ外邪入らず」に従い、

風邪の症状が出ていても、

最初に内因の「気」を調えて、

その後に風の邪を治す方法を取る。

ことが講義されています。

※ 詳しくは本文:

「南北経驗醫方大成による病証論 井上恵理 先生 講義録」をお読みください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〔原文〕

若因七情六淫而得者、當先氣調而後治風邪。

ーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

若し七情六淫によって得る者は先んず気を調えて、而して後に風を治すべし。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説:

注:〔 〕内は山口一誠の考えです。

〔経絡治療の臨床的立場から解説すれば〕、―

七情という内因があって、

そしてそこに外邪である「風」が入ったときには、

最初に「気」を調えて、

その後に風の邪を治す方法を取るべきであるという事を言っています。

邪だけを、すぐに瀉法を用いるという様な過ちを犯すなと、

そういった誤ちをすると患者の気を破ってしまう事になるのだと、

こう言っています。

これは大綱的に考えられる事で、

我々のやっている経絡治療なんかでいわゆる

「内因が無ければ外邪はは入らない」

という一つの法則を立てておりますので、

この「七情の乱れ」という物があるが故に

外邪に侵入だという考え方から

実際の治療の場においても「本治法」、

「即ち七情を治す法」を行って、

後に色々な風邪の治療〔標治法〕を行うべきであるという事になります。

寒・湿でも同様です。

外邪を駆逐する事については、

一応瀉法にてその目的を達する事が原則です。

しかし、

内に「七情の乱れ」があって外邪が入った場合は、

先ず補って後に瀉すという方法を採る訳です。

――

注: 〔内因が起こる条件は七情にある。〕

七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐の感情ことを言います。

この、七情に傷つけられ、精神を労傷し、精神的過労という状態から引き起こされて現れる。

注:六淫の邪は外邪です。次の6つがあります。風暑寒湿燥火です。

―参考:東洋医学概論(基礎医学Ⅰ)p59の記載より。―

自然界には、風暑寒湿燥火(熱)の六気があり、気候・気象の変化を主っている。

この六気が人体の適応能力を超えて作用したとき、疾病の原因となり六淫という。

また、

五行では五悪といい、風熱湿燥寒に分類対応させている。

五行 木 火 土 金 水

五臓 肝 心 脾 肺 腎

五悪 風 熱 湿 燥 寒

------------------------------------

○ 補瀉論 。 P30上段13行目~P30下段8行目まで。。

このコーナーでは、

風邪の治療を施す上で臨床経験上、四つの事がある。と講義されています。

①精神的な疲れは、陰を「補法」のみでカゼが自然治癒する事がある。

②働き過ぎて疲れてカゼを引いた場合は「瀉法」だけで改善する場合がある。

③上記①②の治療原則は本治法(補法)を行って後、

瀉法を用いると言う事を原則として考える。

④急性症状の場合は、瀉法を先にやる場合がある。・・

等を講義されています。

ーーーーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説:

ところが、実際に風邪の治療をやっていますと、

これを瀉法をしなくてはならないと思えるような症状であっても、

陰を補っていると、つまり内因の七情が傷(やぶ)られていると言う考え方で五臓の脉を整える方法をとると、

特別カゼに対する処置をしなくても案外カゼが自然治癒する事が多いのであります。

ことに心因労傷つまり精神的な疲れがあって、

そしてカゼを引いた場合には尚更こうゆう方法

をとらなければならない様です。

あるいは労倦つまり働き疲れてカゼを引いた場合は、案外瀉法だけで宜しい。

―

この瀉法だけでいい場合と、

補法を用いなければならない場合と、

どうゆう風に区別するかと言いますと、

先ず基本的には本治法(補法)を行って後、

瀉法を用いると言う事を原則として考える訳です。

しかし何が何でもではなくて、

あまりにも熱が高く悪寒なんかが甚(はなはな)だしくて、

頭痛とか身体が痛いという症状が強く現れている場合は、

とりあえず瀉法を先に行って患者の苦痛を早く取り除いてやる事が必要です。

〔その後、本治法を施します。〕―

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○ 病状の軽重と病の軽重 。

P30下段10行目~P31上段4行目まで。。

このコーナーのポイントは、

「病気の症状が激しい」から「病(やまい)が重い」と安易に考えてはならない事。

また、体力の無い虚体の人「病が重いくても」微熱しか出ない。

病人の体力、体質〔闘病力:病気と戦う力〕を加味して

「病の軽重」判断する事。等を講義されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

生体という物は一つの刺激に対する反応作用を物っている、

症状が強いということが、

〔すなわち〕病気が重いという訳ではない。

これは誤解しやすい。

症状が強いと、病気が重いと考えがちになる。

ところが実際には症状が強く現れるという事は、

むしろ生体にまだそれだけの力〔闘病力:病気と戦う力〕が

あるという事なんです。

症状が軽いと、とかく「病気が軽い」と診誤る事があるんです。

カゼを引いたんだが熱も出ないものは、

その人の身体が弱っている、つまり虚しているという事です。

例えば常に大丈夫だという人がカゼを引いた時ほど熱が出るはずです。

反対に結核なんかのの場合は身体が弱ってから熱が出るので微熱しか出ないんです。

〔今なら、低体温体質で産熱力の無い人〕

そういう意味で症状の軽重によって病状が軽いか重いか

〔安易に〕判断なさらない方が宜しいです。

------------------------------------

大成論:原文

所中在経絡、脉微細者生。

干臓腑・口開手撒・眼合遺尿・髪直吐沫・揺頭直視・聲如鼾睡者難治

又有中之軽者。在皮膚之間、言語微蹇眉角牽引、遍身瘡癬状如蟲行、目旋耳鳴、

又當随随治之。

ーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

中る所経絡にあって脉微細なる者は生く。

臓腑に入って口開き手散(ひろが)り眼合(めがっ)し、

遺尿し、髪直(た)ち沫(あわ)を吐き頭を揺すり直視して声は鼾睡(かんすい:イビキ)の如き者は治し難し。

又、中ること軽き者有り。

皮膚の間に在りて言語微蹇(びけん)し眉角牽引し、遍身に瘡癬ありて状蟲(かたち)の行(は)うが如く、

目旋耳鳴らば、又証に随って之を治すべし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説:

○ 「感冒」「傷風」「中風」― ○「傷」

中(あた)る所、経絡にありて脉微細なる者は生く。

即ち風邪でも

「感冒」は皮膚に、

「傷風」は経絡に、

「中風」は臓腑にとあるわけですが、

この傷風の場合には、脉微細なる者は生きるというんです。

その反対に脉洪大の者は死ぬんです。

○「中」

風邪が臓腑に入った時、すなわち、「中風」のことです。

その症状は、口が開いて、手も開いてしまい、眼は塞いだままで、

〔小便が〕垂れ流しになってしまう。

髪直〔逆立ち〕〔口から〕沫(あわ)を吐き

頭を揺すり直視してその声は鼾睡(かんすい:イビキ)のように聞こえる。

こうゆう状態の者は治りにくい。

又、中ること軽き者有り。皮膚の間に在りて言語微蹇(びけん)し眉角牽引す。

言語微蹇(びけん)というのは声が途切れ途切れになると言う事です。

少し喋っては吃(ども)り、少し喋っては吃り、という状態です。

そして眥(まなじり)が引きつりという状態です。

「遍身に瘡癬ありて状蟲(かたち)の行(は)うが如く、

目旋耳鳴らば、又當証に随って之を治すべし。」とは、

身体に床ずれのようなものが出来て、そしてそれが虫が這うような感じがする。

それから目が回る、耳鳴がする・・・

といった症状を起こす場合には、

當(まさ)に証に随ってこれを治すべしといっている訳です。

こうゆう雑多な症状は一つ一つこれは腎だとか肝だとかいう様な区別がつかないから、

即ちその時の証に随って治療しなくてはいけないと、

こうゆう事を言っている訳です。

以上で,

「南北経驗醫方大成」における「風論」を終わります。

〈参考文献〉

この「風論」をの講義をするに当たって大体次のような古典を参考にしました。

黄帝内経素問の第四十二「風論」、第十九「玉機真蔵論」

「諸病原侯論」:病症論の原典。

「景岳全書」:「類経」を著した張介賓の著作。

「医学正伝」「万病回春」「啓廸集」:曲直瀬道三の著作。

「医心方」:丹波康頼の著作。「病因指南」:岡本一抱の著作。

「古今医統」「東医宝鑑」

など・・・

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.16- 月曜日・・

難経 第七十七難

2012年04月10日

難経 ブログ勉強会

難経 第七十七難

『難経』を学ぶ事で、

現代鍼灸の論理的理解と実践臨床・手技に生かすコーナーです。

経絡鍼灸の個人的勉強会ではありますが、

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

ゆっくり堂 鍼灸院 鍼灸師:山口一誠

難経ブログ勉強会では、次の文献を参考にしています。

①経絡鍼療 古典講義 『難経』講義 井上恵理 先生 講義録

②「難経の臨床考察」福島弘道(著)・

③「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)

:::::

七十七難のポイントは、

上工(経絡治療を行える鍼灸師)は、

『未病治療』の「本治法」を常に行える意味を、

五行論から解説しています。

また、

鍼の即効主義を厳しく戒めています。

今回は経絡鍼療494号(平成23年12月号)

古典講義 『難経』講義 井上恵理先生 講義録 より。

はじめに、七十七難の原文と井上恵理 先生の訳を載せますね。

ーーーーーーーーーーー

(原文)

七十七難曰.

經言.

上工治未病.

中工治已病者.

何謂也。

然.

所謂治未病者.

見肝之病.

則知肝當傳之與脾。

故先實其脾氣.

無令得受肝之邪。

故曰治未病焉。

中工治已病者.

見肝之病.

不暁相傳.

但一心治肝。

故曰治已病也。

ーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

七十七難に曰く、

経に言う、

上工は未病を治(ち)し、

中工は已(き)病を治す

とは何の謂ぞや。

然つなり、

所謂る未病を治すとは、

肝の病を見て、

即ち肝 當(まさに)これを脾に伝うべし。

故に先づその脾の気を実して、

肝の邪を受けざらしむることなし。

故に曰く未病を治すと。

中工は已病を治すとは、

肝の病を見て、

相(あい)伝わることを暁(さと)さずして、

但(ただ)一心に肝の病を治す。

故に曰く已病を治すなりと。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説&言葉の意味

上工とは、鍼灸の上手な人と言う事です。

中工とは、上工に次ぐ人と言う事です。

『未病を治す』とは、そこにまだ病気が無くともこれから病気が来そうだと言う所から治す事です。

「已病を治す」とは、病気のある所だけを治療する事です。

未病を治す例として、

今、肝の病(やまい)ここにある。

肝はこれを脾に伝える。

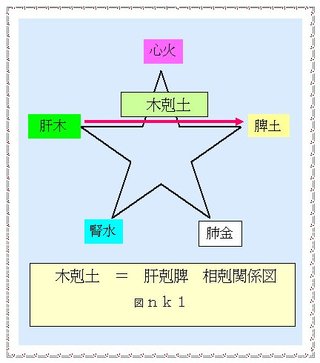

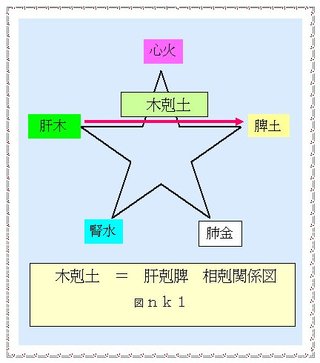

(図nk1)

参考HP http://you-sinkyu.ddo.jp/c203.html

いわゆる木剋土(肝剋脾)と言う相剋関係で脾に伝える。

そう言う事を考えて、まず脾の気を実しせしめておいて、

そして肝の邪を受け入れない様にする事だと。

だからこれは「未病を治す」と言い事なのだと。

- まだ病気が脾まで行っていないから、その行ってい所に治療を加えるのだと。

脾の気が病まない内に脾の気を実しせしめておくのだと言う事なんです。

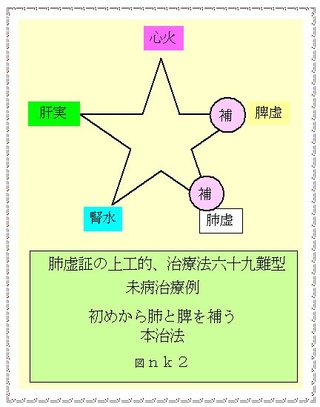

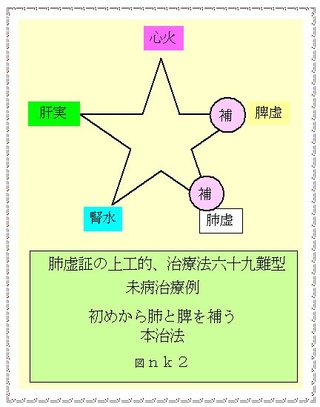

- 六十九難の治療法なんかは完全にこの方法を取る訳です。

例えば肺が虚して肝が実していれば、

必ず脾が虚して来るので、初めから肺と脾を補うと言うのが

『未病治療』であり、経絡治療の「本治法」に成るのです。

(図nk2)

「中工は已(き)病を治す」と言うのは、肝が実しているとすれば、肝だけを瀉す。

肺が虚していれば肺だけを補う。

今そこにあるものだけを「治療」する

- また、経絡なんか考えないで、

頭が痛ければ頭に刺す。

肩が痛ければ肩だけ刺す。

そうやっているのが己病の方です。

いわいる「中工は、肝の病を見て、相(あい)伝わることを暁(さと)さず」と言うのは、

病気と言うものは伝変すると言う事を知らない(察知できない)で、

「但(ただ)一心に肝の病を治す」

ただ肝だけを治療している。

ーーーーーーーーーーーー

ここからは、井上恵理先生の、

「鍼治療の本質とは」から山口一誠の考察をしてみました。

※ ゆっくり堂鍼灸院の「脱即効主義宣言」

鍼灸治療には太古の昔から、現在に至るも、

二通りの鍼灸路線の違いがあります。

一方は、「即効主義」です。

そうしてもう一方は「経絡主義」です。

経絡治療家は「本当の鍼」と言うものは「即効」するものではない事を知っています。

「即効」は偶然には起こるが、意識的に起させるものではないのです。

患者に治る時期まで待たせる事が「本当の鍼」なんです。

患者さんは「早く病気が治りたいから、鍼灸師に早く治してくれ」と、

要求しますが、

治療家がそれを“真に受けて”「早く治すと考えて施術をする」と

間違いを犯します。

それは、「病状を悪化させる」間違いであり、

「鍼は効かないとう言う評価を社会に与える」間違いを犯します。

そして、

これは論外ですが、肩が痛ければ肩だけ刺す。方法で、

その時は楽にさせるが、治さないで(治せないで)、

治療を長引かせる。

これは論外のやり方ですね。

即効主義よりもたちが悪いと思います。

経絡鍼灸家は、こんな気持ちで、『未病治療』=『本治法』を施術しています。

井上恵理先生の講和「録南北経驗醫方大成」による「病症論」p200より、

井上先生の言霊を綴ってみます。

経絡鍼灸の真髄に少しでも近づければ良いのですが・・・

※ 患者さんの病気が改善した時の鍼灸師の心得について。

① 治療が上手く行った時はこちらから自慢話しをしない事です。

② 患者様から「おかげさまで良く成りました。」との感謝の言葉を頂いた時は静かに微笑んで拝聴します。

③ そして、その時の返答は、経絡鍼灸師の先人の遺徳を称え、患者さんの自然治癒力を称えます。

④ 上手く治らない時は、自分の拙劣(せつれつ:へたであること。)を心の中で悔やみます。

※ 『 鍼治療の本質とは、』

身体の「気血」(榮気・衞気)の運行を調和する事によって病気を治させる方法なんですね。

やはり、経絡治療の本治法と標治法でゆっくりと病気を治させる方法が良いです。

「慢性病」や「子宝の身体つくり」など、「病気の治療」は1週間に1回。

「未病をの治す」には、月に1回。の鍼灸治療をお勧めします。

:::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

追伸:

数年前、私も一発芸の話しをしていました。

七十七難を分類して、

あれは偶然の出来事と思えるようになりました。

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.10 - 火曜日・・

::::::::::::::::::::::::::::::

難経 第七十七難

『難経』を学ぶ事で、

現代鍼灸の論理的理解と実践臨床・手技に生かすコーナーです。

経絡鍼灸の個人的勉強会ではありますが、

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

ゆっくり堂 鍼灸院 鍼灸師:山口一誠

難経ブログ勉強会では、次の文献を参考にしています。

①経絡鍼療 古典講義 『難経』講義 井上恵理 先生 講義録

②「難経の臨床考察」福島弘道(著)・

③「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)

:::::

七十七難のポイントは、

上工(経絡治療を行える鍼灸師)は、

『未病治療』の「本治法」を常に行える意味を、

五行論から解説しています。

また、

鍼の即効主義を厳しく戒めています。

今回は経絡鍼療494号(平成23年12月号)

古典講義 『難経』講義 井上恵理先生 講義録 より。

はじめに、七十七難の原文と井上恵理 先生の訳を載せますね。

ーーーーーーーーーーー

(原文)

七十七難曰.

經言.

上工治未病.

中工治已病者.

何謂也。

然.

所謂治未病者.

見肝之病.

則知肝當傳之與脾。

故先實其脾氣.

無令得受肝之邪。

故曰治未病焉。

中工治已病者.

見肝之病.

不暁相傳.

但一心治肝。

故曰治已病也。

ーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

七十七難に曰く、

経に言う、

上工は未病を治(ち)し、

中工は已(き)病を治す

とは何の謂ぞや。

然つなり、

所謂る未病を治すとは、

肝の病を見て、

即ち肝 當(まさに)これを脾に伝うべし。

故に先づその脾の気を実して、

肝の邪を受けざらしむることなし。

故に曰く未病を治すと。

中工は已病を治すとは、

肝の病を見て、

相(あい)伝わることを暁(さと)さずして、

但(ただ)一心に肝の病を治す。

故に曰く已病を治すなりと。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の解説&言葉の意味

上工とは、鍼灸の上手な人と言う事です。

中工とは、上工に次ぐ人と言う事です。

『未病を治す』とは、そこにまだ病気が無くともこれから病気が来そうだと言う所から治す事です。

「已病を治す」とは、病気のある所だけを治療する事です。

未病を治す例として、

今、肝の病(やまい)ここにある。

肝はこれを脾に伝える。

(図nk1)

参考HP http://you-sinkyu.ddo.jp/c203.html

いわゆる木剋土(肝剋脾)と言う相剋関係で脾に伝える。

そう言う事を考えて、まず脾の気を実しせしめておいて、

そして肝の邪を受け入れない様にする事だと。

だからこれは「未病を治す」と言い事なのだと。

- まだ病気が脾まで行っていないから、その行ってい所に治療を加えるのだと。

脾の気が病まない内に脾の気を実しせしめておくのだと言う事なんです。

- 六十九難の治療法なんかは完全にこの方法を取る訳です。

例えば肺が虚して肝が実していれば、

必ず脾が虚して来るので、初めから肺と脾を補うと言うのが

『未病治療』であり、経絡治療の「本治法」に成るのです。

(図nk2)

「中工は已(き)病を治す」と言うのは、肝が実しているとすれば、肝だけを瀉す。

肺が虚していれば肺だけを補う。

今そこにあるものだけを「治療」する

- また、経絡なんか考えないで、

頭が痛ければ頭に刺す。

肩が痛ければ肩だけ刺す。

そうやっているのが己病の方です。

いわいる「中工は、肝の病を見て、相(あい)伝わることを暁(さと)さず」と言うのは、

病気と言うものは伝変すると言う事を知らない(察知できない)で、

「但(ただ)一心に肝の病を治す」

ただ肝だけを治療している。

ーーーーーーーーーーーー

ここからは、井上恵理先生の、

「鍼治療の本質とは」から山口一誠の考察をしてみました。

※ ゆっくり堂鍼灸院の「脱即効主義宣言」

鍼灸治療には太古の昔から、現在に至るも、

二通りの鍼灸路線の違いがあります。

一方は、「即効主義」です。

そうしてもう一方は「経絡主義」です。

経絡治療家は「本当の鍼」と言うものは「即効」するものではない事を知っています。

「即効」は偶然には起こるが、意識的に起させるものではないのです。

患者に治る時期まで待たせる事が「本当の鍼」なんです。

患者さんは「早く病気が治りたいから、鍼灸師に早く治してくれ」と、

要求しますが、

治療家がそれを“真に受けて”「早く治すと考えて施術をする」と

間違いを犯します。

それは、「病状を悪化させる」間違いであり、

「鍼は効かないとう言う評価を社会に与える」間違いを犯します。

そして、

これは論外ですが、肩が痛ければ肩だけ刺す。方法で、

その時は楽にさせるが、治さないで(治せないで)、

治療を長引かせる。

これは論外のやり方ですね。

即効主義よりもたちが悪いと思います。

経絡鍼灸家は、こんな気持ちで、『未病治療』=『本治法』を施術しています。

井上恵理先生の講和「録南北経驗醫方大成」による「病症論」p200より、

井上先生の言霊を綴ってみます。

経絡鍼灸の真髄に少しでも近づければ良いのですが・・・

※ 患者さんの病気が改善した時の鍼灸師の心得について。

① 治療が上手く行った時はこちらから自慢話しをしない事です。

② 患者様から「おかげさまで良く成りました。」との感謝の言葉を頂いた時は静かに微笑んで拝聴します。

③ そして、その時の返答は、経絡鍼灸師の先人の遺徳を称え、患者さんの自然治癒力を称えます。

④ 上手く治らない時は、自分の拙劣(せつれつ:へたであること。)を心の中で悔やみます。

※ 『 鍼治療の本質とは、』

身体の「気血」(榮気・衞気)の運行を調和する事によって病気を治させる方法なんですね。

やはり、経絡治療の本治法と標治法でゆっくりと病気を治させる方法が良いです。

「慢性病」や「子宝の身体つくり」など、「病気の治療」は1週間に1回。

「未病をの治す」には、月に1回。の鍼灸治療をお勧めします。

:::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

追伸:

数年前、私も一発芸の話しをしていました。

七十七難を分類して、

あれは偶然の出来事と思えるようになりました。

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.10 - 火曜日・・

::::::::::::::::::::::::::::::

難経七十六難

2012年04月07日

難経 ブログ勉強会

難経 第七十六難

『難経』を学ぶ事で、

現代鍼灸の論理的理解と実践臨床・手技に生かすコーナーです。

経絡鍼灸の個人的勉強会ではありますが、

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

ゆっくり堂 鍼灸院 鍼灸師:山口一誠

難経ブログ勉強会では、次の文献を参考にしています。

①経絡鍼療 古典講義 『難経』講義 井上恵理 先生 講義録

②「難経の臨床考察」福島弘道(著)・

③「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)

今回は経絡鍼療494号(平成23年12月号)

古典講義 『難経』講義 井上恵理先生 講義録 より。

井上恵理 先生の解説を

「補法」「瀉法」「まとめ」の各コーナーに分類してみました。

はじめに、七十六難の原文と井上恵理 先生の訳を載せますね。

:::::

(原文)七十六難曰.

何謂補瀉.當補之時.何所取氣.

當瀉之時.何所置氣.

然.當補之時.從衞取氣.

當瀉之時.從榮置氣.

其陽氣不足.陰氣有餘.

當先補其陽.而後瀉其陰.

陰氣不足.陽氣有餘.

當先補其陰.而後瀉其陽.

榮衞通行.此其要也.

ーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

七十六の難に曰(いわく)、

何をか補瀉と謂(い)う、

當(まさ)に補うべきの時。

何(いず)れの所より気を取り、

當瀉すべきの時、何れの所に置くや。

然るなり、

當に補うの時は衞(え)より気を収(おさ)める、

當に之(これ)を瀉する時は榮(えい)より気を置く。

其の陽氣不足、陰氣有余は、

當に先づ其の陽を補って、

しかして後に瀉すべし。

陰氣不足、陽氣有余は、當に先づ其の陰を補って、

しかして後に其の陽を瀉すべし、

榮衞運行す、此れ其の要なり。

ーーーーーーーーーーーー

七十六難・井上恵理 先生の解説を

「補法」「瀉法」「まとめ」の各コーナーに分類する。

「補法」コーナー

補法の手技は衛気(えき)である所の気を補うものです。

そして、衛(え)という気は脉外にあります。

衛気と言うのは「栄血」の周りにあり、

〔護衛し〕ているんだと考えていいと思います。

ですから、

補うと言う時には経脉の表面(表皮)にある部分・浮いている部分、

これを「陽氣」と言っていますから、そこを補うのです。

-補法と言う鍼は経脉のどこへでも補う事が出来る。

無論、経穴を離れてと言う意味ではない。

経穴がある所で言えば浅くても補法は出来る。

-私達が今到達している〔経絡臨床理論で〕は、

「衛気」は、目や手で探り得ない、

所謂ものとしてみることの出来ない部分だと考えればいい。

-「気」を整えると言う補法のツボと言うものは、

凡(おおよ)そ、ものとして見ることが出来ない所が多い。

手足の陰経の五行穴と言う所には余り圧痛とかは出ない。

-経渠・列欠・尺沢など、

こうゆうツボは圧痛も何もない所でありながら、

我々が治療をすると脉が整うと言う所になる。

これは気を補ったからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「瀉法」コーナー

瀉すと言うのは栄血を瀉すのだと。-

栄血は脉中を通っている。

-栄血は血管の中と考えてもいいが、

いわゆる深い中心部(経絡の中心部)と考えればいい。

瀉すると言う時にはなるたけ中心部に刺さなくてはいけない。

瀉法の場合にはものとして取る。

「栄血」は有形的なもの、

目で見る事も手で探る事も出来る。

それ故に瀉法と言う鍼をする場合は、

必ずそこには圧痛とか硬結たか、

何かものとしてある所に刺すべきなんです。

-お灸は、栄血、即ち気血の「血」に対する治療です。

だから、

お灸をやるなら、圧痛点を探って遣った方がいい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「まとめ」コーナー

七十六の難のポイントは、

鍼灸の「補法」と「瀉法」について述べられている。

何を補瀉と言うかの解説である。

當(まさ)に補うべきの時。

何(いず)れの所から気を取ればいいのか?

言葉の意味:

「気を取る」と言うのは「その気の不足を加えて補う」意味である。

當に瀉すべきの時、

何れの所に置くや。とは、

その気を瀉して捨て置くと言う意味の「置く」です。?

「補う時には衛を取れ・瀉する時には栄を取れ」

と言う意味は、

ものとしてある所と、無い所という意味にも取れると思います。

陰気実して陽気虚している場合には、

その陽を補ってから陰を瀉せ。瀉法を後にしろと。

陰気不足、陽気有余はまず陰を補ってから陽を瀉せと。

何れも瀉法を後からやれという事です。

こうすれば、

榮衞は正しく運行する。

これが、

補法と瀉法の要(かなめ)である。。と・・・

こんな感じに分類しました。

まだ、私の臨床実践が充分ではありませんので、

井上先生の講義の考察までは出来ません。

何時の日か・・・

:::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.7 - 土曜日・・

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

難経 第七十六難

『難経』を学ぶ事で、

現代鍼灸の論理的理解と実践臨床・手技に生かすコーナーです。

経絡鍼灸の個人的勉強会ではありますが、

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

ゆっくり堂 鍼灸院 鍼灸師:山口一誠

難経ブログ勉強会では、次の文献を参考にしています。

①経絡鍼療 古典講義 『難経』講義 井上恵理 先生 講義録

②「難経の臨床考察」福島弘道(著)・

③「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)

今回は経絡鍼療494号(平成23年12月号)

古典講義 『難経』講義 井上恵理先生 講義録 より。

井上恵理 先生の解説を

「補法」「瀉法」「まとめ」の各コーナーに分類してみました。

はじめに、七十六難の原文と井上恵理 先生の訳を載せますね。

:::::

(原文)七十六難曰.

何謂補瀉.當補之時.何所取氣.

當瀉之時.何所置氣.

然.當補之時.從衞取氣.

當瀉之時.從榮置氣.

其陽氣不足.陰氣有餘.

當先補其陽.而後瀉其陰.

陰氣不足.陽氣有餘.

當先補其陰.而後瀉其陽.

榮衞通行.此其要也.

ーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

七十六の難に曰(いわく)、

何をか補瀉と謂(い)う、

當(まさ)に補うべきの時。

何(いず)れの所より気を取り、

當瀉すべきの時、何れの所に置くや。

然るなり、

當に補うの時は衞(え)より気を収(おさ)める、

當に之(これ)を瀉する時は榮(えい)より気を置く。

其の陽氣不足、陰氣有余は、

當に先づ其の陽を補って、

しかして後に瀉すべし。

陰氣不足、陽氣有余は、當に先づ其の陰を補って、

しかして後に其の陽を瀉すべし、

榮衞運行す、此れ其の要なり。

ーーーーーーーーーーーー

七十六難・井上恵理 先生の解説を

「補法」「瀉法」「まとめ」の各コーナーに分類する。

「補法」コーナー

補法の手技は衛気(えき)である所の気を補うものです。

そして、衛(え)という気は脉外にあります。

衛気と言うのは「栄血」の周りにあり、

〔護衛し〕ているんだと考えていいと思います。

ですから、

補うと言う時には経脉の表面(表皮)にある部分・浮いている部分、

これを「陽氣」と言っていますから、そこを補うのです。

-補法と言う鍼は経脉のどこへでも補う事が出来る。

無論、経穴を離れてと言う意味ではない。

経穴がある所で言えば浅くても補法は出来る。

-私達が今到達している〔経絡臨床理論で〕は、

「衛気」は、目や手で探り得ない、

所謂ものとしてみることの出来ない部分だと考えればいい。

-「気」を整えると言う補法のツボと言うものは、

凡(おおよ)そ、ものとして見ることが出来ない所が多い。

手足の陰経の五行穴と言う所には余り圧痛とかは出ない。

-経渠・列欠・尺沢など、

こうゆうツボは圧痛も何もない所でありながら、

我々が治療をすると脉が整うと言う所になる。

これは気を補ったからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「瀉法」コーナー

瀉すと言うのは栄血を瀉すのだと。-

栄血は脉中を通っている。

-栄血は血管の中と考えてもいいが、

いわゆる深い中心部(経絡の中心部)と考えればいい。

瀉すると言う時にはなるたけ中心部に刺さなくてはいけない。

瀉法の場合にはものとして取る。

「栄血」は有形的なもの、

目で見る事も手で探る事も出来る。

それ故に瀉法と言う鍼をする場合は、

必ずそこには圧痛とか硬結たか、

何かものとしてある所に刺すべきなんです。

-お灸は、栄血、即ち気血の「血」に対する治療です。

だから、

お灸をやるなら、圧痛点を探って遣った方がいい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「まとめ」コーナー

七十六の難のポイントは、

鍼灸の「補法」と「瀉法」について述べられている。

何を補瀉と言うかの解説である。

當(まさ)に補うべきの時。

何(いず)れの所から気を取ればいいのか?

言葉の意味:

「気を取る」と言うのは「その気の不足を加えて補う」意味である。

當に瀉すべきの時、

何れの所に置くや。とは、

その気を瀉して捨て置くと言う意味の「置く」です。?

「補う時には衛を取れ・瀉する時には栄を取れ」

と言う意味は、

ものとしてある所と、無い所という意味にも取れると思います。

陰気実して陽気虚している場合には、

その陽を補ってから陰を瀉せ。瀉法を後にしろと。

陰気不足、陽気有余はまず陰を補ってから陽を瀉せと。

何れも瀉法を後からやれという事です。

こうすれば、

榮衞は正しく運行する。

これが、

補法と瀉法の要(かなめ)である。。と・・・

こんな感じに分類しました。

まだ、私の臨床実践が充分ではありませんので、

井上先生の講義の考察までは出来ません。

何時の日か・・・

:::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.7 - 土曜日・・

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

難経 第七十八難

2012年04月05日

難経 ブログ勉強会

難経 第七十八難

難経を現代鍼灸の論理的理解と実践臨床・手技に生かすコーナー。

経絡鍼灸の個人的勉強会ではありますが、

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

ゆっくり堂 鍼灸院 鍼灸師:山口一誠

難経ブログ勉強会では、次の文献を参考にしています。

①経絡鍼療 古典講義 『難経』講義 井上恵理 先生 講義録

②「難経の臨床考察」福島弘道(著)・

③「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)

:::::

難経 第七十八難

①経絡鍼療 古典講義 『難経』講義 井上恵理 先生 講義録

経絡鍼療497号(平成24年3月号)掲載を中心に考察します。

(原文)七十八難曰.

鍼有補瀉.何謂也.然.補瀉之法.非必呼吸出内鍼也.

然.知爲鍼者.信其左.不知爲鍼者.信其右.

當刺之時.必先以左手.厭按所鍼滎兪之處.彈而努之.爪而下之.其氣之來.

如動脉之状.順鍼而刺之.得氣因推而内之.是謂補.動而伸之.是謂瀉.

不得氣.乃與男外女内.不得氣.是謂十死不治也.

ーーーーーー

(原文) 知爲鍼者.信其左.不知爲鍼者.信其右.

井上恵理 先生の訳:

鍼をなす事を知る者はその左(手)を信(もち)い、

鍼をなす事を知らざるる者はその右(手)を信う。

井上恵理 先生の解説:

「鍼を知る者は・・・」と言うのは、鍼の妙味は「押手」にあるんだと。

鍼は左手に妙味を知る人だけが出来るものであるという意味です。

「鍼を知らざるる者は・・・」と言うのは、

鍼というものの効果を顕(あら)し難い人

〔鍼のへたくそな人〕は右手〔刺手〕だけを用いるんだと。

つまり、

鍼を知っている人は左手に多く「気」を用いて、

左手の事を考えて鍼を刺すんだと。

鍼を知らない人は右手だけでやると。

ーーーーーーーー

(原文) 得氣因推而内之.是謂補.

井上恵理 先生の訳:

気を得て因(よ)って推して之を内(いれ)る。

是を補と謂う。

井上恵理 先生の解説:

気に随って無理に入れるなと。

呼吸とその所の硬さ・軟らかさに随って、

軟らかく入る時には徐々に入れる。

硬い所は入れるなと。 -

軟らかい所はスーッと入るからといって入れるんじゃない。 -

軟らかい所は徐々に静かに入れる。

硬い所は入れない方がいい。

これを補法という。

身体も同じです・・・・?

ーーーーーーーーーーー

気の去来について。

井上恵理 先生の経験的臨床実践講義から。:

この気の去来と言うのは「感応」することなので -

- 補法の難しさは、この加減にあると思う。-

例えば、鍼を刺す前に押手を押していて、

そして鍼をスーッと入れてやるとグーッと

押手の下が持ち上がるような様な感じ。

いわいる硬くなる感じ、

弾力が出て来た様な感じがする事がありますね。

この時にやめる。

それから硬いなと言う時にスッと入れてやるとスーッと軟らかくなる事がある。

この時にやめる。

復溜・陰谷・太淵・経渠・尺沢・太白。

ああ言う脉のある所は鍼を刺している内に脉が出て来ます。

脉が動く様になって来る。

その時にやめる。

やりすぎると無くなって、「瀉法」になってしまう。

そうゆう点で、本治法は鍉鍼でやると間違いない。

もちろん押手をちゃんと置いて、

鍉鍼を何回もズーッと押し下げてみる。

そしてググーッと来た時にやめる。

この感じを覚えるまでのものです。

そして、頭とか、お腹、背中は普通の鍼を使っても脉は整う。と・・・

:::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.5 - 木曜日・・

難経 第七十八難

難経を現代鍼灸の論理的理解と実践臨床・手技に生かすコーナー。

経絡鍼灸の個人的勉強会ではありますが、

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

ゆっくり堂 鍼灸院 鍼灸師:山口一誠

難経ブログ勉強会では、次の文献を参考にしています。

①経絡鍼療 古典講義 『難経』講義 井上恵理 先生 講義録

②「難経の臨床考察」福島弘道(著)・

③「難経の研究」本間祥白(著)・井上恵理(校閲)

:::::

難経 第七十八難

①経絡鍼療 古典講義 『難経』講義 井上恵理 先生 講義録

経絡鍼療497号(平成24年3月号)掲載を中心に考察します。

(原文)七十八難曰.

鍼有補瀉.何謂也.然.補瀉之法.非必呼吸出内鍼也.

然.知爲鍼者.信其左.不知爲鍼者.信其右.

當刺之時.必先以左手.厭按所鍼滎兪之處.彈而努之.爪而下之.其氣之來.

如動脉之状.順鍼而刺之.得氣因推而内之.是謂補.動而伸之.是謂瀉.

不得氣.乃與男外女内.不得氣.是謂十死不治也.

ーーーーーー

(原文) 知爲鍼者.信其左.不知爲鍼者.信其右.

井上恵理 先生の訳:

鍼をなす事を知る者はその左(手)を信(もち)い、

鍼をなす事を知らざるる者はその右(手)を信う。

井上恵理 先生の解説:

「鍼を知る者は・・・」と言うのは、鍼の妙味は「押手」にあるんだと。

鍼は左手に妙味を知る人だけが出来るものであるという意味です。

「鍼を知らざるる者は・・・」と言うのは、

鍼というものの効果を顕(あら)し難い人

〔鍼のへたくそな人〕は右手〔刺手〕だけを用いるんだと。

つまり、

鍼を知っている人は左手に多く「気」を用いて、

左手の事を考えて鍼を刺すんだと。

鍼を知らない人は右手だけでやると。

ーーーーーーーー

(原文) 得氣因推而内之.是謂補.

井上恵理 先生の訳:

気を得て因(よ)って推して之を内(いれ)る。

是を補と謂う。

井上恵理 先生の解説:

気に随って無理に入れるなと。

呼吸とその所の硬さ・軟らかさに随って、

軟らかく入る時には徐々に入れる。

硬い所は入れるなと。 -

軟らかい所はスーッと入るからといって入れるんじゃない。 -

軟らかい所は徐々に静かに入れる。

硬い所は入れない方がいい。

これを補法という。

身体も同じです・・・・?

ーーーーーーーーーーー

気の去来について。

井上恵理 先生の経験的臨床実践講義から。:

この気の去来と言うのは「感応」することなので -

- 補法の難しさは、この加減にあると思う。-

例えば、鍼を刺す前に押手を押していて、

そして鍼をスーッと入れてやるとグーッと

押手の下が持ち上がるような様な感じ。

いわいる硬くなる感じ、

弾力が出て来た様な感じがする事がありますね。

この時にやめる。

それから硬いなと言う時にスッと入れてやるとスーッと軟らかくなる事がある。

この時にやめる。

復溜・陰谷・太淵・経渠・尺沢・太白。

ああ言う脉のある所は鍼を刺している内に脉が出て来ます。

脉が動く様になって来る。

その時にやめる。

やりすぎると無くなって、「瀉法」になってしまう。

そうゆう点で、本治法は鍉鍼でやると間違いない。

もちろん押手をちゃんと置いて、

鍉鍼を何回もズーッと押し下げてみる。

そしてググーッと来た時にやめる。

この感じを覚えるまでのものです。

そして、頭とか、お腹、背中は普通の鍼を使っても脉は整う。と・・・

:::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.5 - 木曜日・・

12 五臓に風邪が中った時。

2012年04月02日

一、風論 :山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論の

五臓に風邪が中った時を、分類・考察します。

12. ○ 五臓と一腑に中った時の病状と脉証。

P23下段2行目~P28下段14行目より。

※ ここで述べられている脉証は、現在、東洋はり医学会が使用している、

比較脉診、別名を六部定位脉診と同じ場所です。

詳しくは、

次のHPの図gb31を参照ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/b207.html

※ ここのコーナーでは、井上恵理先生の講義から、

よみとれる事は、

「経絡治療の根本原則」として、

陰陽・虚実の調和、バランスを取る事が大切だと述べられ。

陰陽虚実の調整をするのが、

即ち経絡治療になると講義されています。。

井上恵理先生・講義録 本分より、

―〔大成論の文章を読み解く時に、経絡鍼灸家はつねに、〕

臨床的に考えないと意味が分かって来ない。・・・・とあります。

五臓すなわち、肝心脾肺腎と胃に風が中った時の症状と脉証が書いてあります。

「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文 9行目辺りから。

若中於肝者、

人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。

中於心者、

人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。

中於脾者、

人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。

中於肺者、

人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。

中於腎者、

人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。

中於胃者、

両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

「大成論」:原文 9行目辺りから。。

若し肝に中る者は、

人迎と左の関上の脉、

浮にして弦、面目多くは青く風を悪(にく)み自汗し左脇偏に痛む。

心に中る者は、

人迎と左寸口の脉、洪にして浮、

面舌倶に赤く、翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、

瘖(いん)していうこと能(あた)わず。

脾に中る者は、

人迎と右関上の脉、浮微にして遅、

四肢怠堕(ししたいだ)し、皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)し身体通黄なり。

肺に中る者は、

人迎と右の寸口の脉、浮濇にして短、

面浮かばれ色白く口燥多くは喘す。

腎に中る者は、

人迎と左尺中の脉、浮にして滑、

面耳黒色、腰脊痛んで小腹に引き隠曲利せず。

胃に中る者は、

両関の脉並びに浮にして大、

額上に汗多く、隔膜塞がって通ぜず寒冷を食する時は泄す。

ーーーーーーーー

次に、肝心脾肺腎と胃に風が中った時のことを一つずつ述べます。

○ 肝の解説

〔原文〕

若中於肝者、人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。

解説:まず、肝に中る物は、人迎と左関上(肝)の脉が共に浮にして弦。

― ここで述べられているのはどういう内容かというと、六部定位脉診〔比較脉診〕

によって、左関上(肝)の脉に病気があるという診断が立った上で、

しかも浮にして弦なる場合は・・・・という事なんです。

浮(脉)は風に中った時に現れる脉です。

弦(脉)は肝の脉です。

ですから浮弦という脉が摶っておれば、

どこに摶っていてもこれは「肝の証」だという事が脉状の上からも考えられるという事です。

ことに風というのは外邪ですから陽実を起す訳けです。

風に陰実なんて物はないんですから「肝の実」なんて事はありえない訳です。

そうすれば、肝が虚しているというのが当たり前なんです。

そうゆうふうに風は外邪なり、外邪は陽実なり、

という事を頭に入れて考えていかないと、

この文章は正しく理解が出来ないことになります。

〔原文〕

面目多青悪風自汗、左脇偏痛。

解説:

面目多く青くというのは、

顔と目が青くなるという事で、

青は肝の色、目は肝の竅であるから、

これは肝の証である訳です。

〔原文〕悪風自汗、

解説:

悪風というのは悪寒とは違いますね。

悪寒とは、大きな熱が出る前にガタガタふるえてきて寒気がしてしょうがない状態で、いくら温かくしても、

寒さでガタガタふるのが悪寒です。

悪風とは、暖かい所に入ればふるえは止まる物で、

すきま風がスッーと入った時にガタガタくるのが悪風です。

悪風は風の邪に傷られた時に多く現れる。

自汗とは、じっとしていても汗がしとしと出てくる状態です。

自汗は、栄衛と関係していまして、

寒さに傷られると栄(血)が傷られ、

風に傷られると衛(気)が傷られる。

だから汗が出るとうい訳です。

〔原文〕左脇偏痛。とは、

ここでは、風が肝に入った時は片方だけ、左の脇腹が痛むという事です。

ーーーーーーーーーーーーーー

○ 心の解説

〔原文〕

中於心者、人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。

解説:

風邪が、心に中るものは、左手寸口(心)脉が、洪(脉)にして浮(脉)であるという事です。

そして、顔と舌が赤くなる。 舌は心の外候であり赤は心の色です。

翕翕(きゅうきゅう)というのは、とめどもなく、発熱する事です。、

瘖(いん)という字は「どもる」という意味で、

言葉を出す事が出来なくなるほど発熱する事です。

また、

ある古書には、この場合「うあ言」を言うという様にかいてあるようです。

-------------

○ 脾の解説

〔原文〕

中於脾者、人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。

解説:

脾に中るものは、人迎と右手関上〈脾)脉が、浮微(脉)にして遅脉。

そして、四肢怠堕とは、手足がだるくなるいう意味です。

皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)とは、皮と肉がぴくぴくと動く事です。

身體通黄とは、全身が黄色くなるそうゆう症状が起こるとうい訳です。

ーーーーーー

○ 肺の解説

〔原文〕

中於肺者、人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。

解説:

肺に風邪が中るものは、人迎と右手の寸口(肺)脉が、浮濇脉にして短脉。

浮脉は風邪の脉で、濇脉は渋る脉のことで、濇(しょく)脉と短脉は「肺の脉」です。

面浮ばれというのは、顔が浮腫む、腫れぼったくなるという事です。

そして色が白くなってくる。

口燥とは、口の中がぱさぱさしてくる事をいいます。(別名は口渇です)

多喘とは、多くは喘す。 風が肺に中ると大抵は「ぜりつく」のです。

で、「嗽ス」と書いた本も多くあります。

咳嗽で、咳とは、声あって(咳きも出て)物(痰)もある症状で、

水気を含む事から腎にかかわるといわれています。。

「嗽ス」は、声あって物なしという症状で、痰が出てこない、

気だけ泄るので肺の物だと言われます。

「喘」という言葉は二通りに使われている。

1:咳嗽(がいそう)通じて「喘」と呼ぶ場合。

2:ただ単に「ぜりつく」つまり、喘息の発作時にみられる、

ぜえぜえといった呼吸を言っている場合があります。

また、

「ぜりつく」という症状は吸う息にも吐く息にもあらわれますので、

これは陰陽共に虚という事を意味しています。(後で解説します)

ーーーーーーーーーー

○ 腎の解説

〔原文〕

中於腎者、人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。

解説:

腎に中るものは、人迎と左手の尺中(腎)脉が、浮にして滑脉。

面耳黒色とは、顔と耳が黒くなる。 腰脊痛み小腹にも来る。

隠曲とは、前陰道、即ち小便の出る穴です。

不利とは、小便がでなくなる。小便が少なくなるという事です。

-----------

○ 胃の解説

〔原文〕

中於胃者、両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。

解説:

胃が風に中った場合が書かれています。

胃が風に中ったものは、両方(脾と胃)の関の脉が並んで浮にして大の脉になる。

額上多汗とは、額(ひたい)にたくさん汗が出る事。

参考までに、隔噎(かくいつ)の病というものが、

この「大成論」にも「鍼灸重宝記」なんかにも出てきますが、

隔の病とは、食道の下の方の病、胃から見れば胃の上部、噴門部あたりの病です。

噎の病とは、食道の上の方の病で食道の侠窄部とか食道潰瘍とかの病を意味します。

隔塞不通とは、隔即ち食道の下の方が、塞がって通じない事です。

が、実際に塞がって通じない事ではなく、

自覚的に詰まったような感じがする事です。

食寒冷則泄とは、冷たいものを食べたり飲んだりすると下痢をするという事です。

ここまでが、風邪が五臓と一腑に中った時の病状と脉証であります。

:::::::::::

○ 肺の解説より関連講義-呼吸の陰陽・呼吸の虚実

呼吸の陰陽について。

〔原文〕

中於肺者、人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。

「喘」という「ぜりつく」つまり、

喘息の発作時にみられる、ぜえぜえといった呼吸を言っている場合があります。

また、「ぜりつく」という症状は吸う息にも吐く息にもあらわれますので、

これは陰陽共に虚という事を意味しています。

これに対して、咳というのは呼吸の呼気、吐く息のときだけの症状で、

吸う咳はありません。

このように、呼吸というものは、

陰気不足とか陽氣不足とかも表しています。

― 欠伸(あくび)は陰気不足による異常呼吸〔異常吸気〕です。

― クシャミや〔ため息〕・嗽は陽氣不足〔異常呼気、吐く息〕です。

※ 患者を診断している時、

脉を候ながら呼吸も候って、

その人の陰陽の状態を診るのです。

呼吸の虚実について。

呼吸に関してもう一つ大切な事は、

― 息を吸った時に身体は実してきます。―

― 息を吐くいた時に身体は虚してきます。―

だから、吐く息だけが多くなるという事は「虚」が成り立つ訳です。

経絡治療の根本原則。のまとめ、

【「内因なければ外邪入らず」の経絡治療で根本原則。】

【 脉証と証決定、そして、本治法と標治法の経絡治療の根本原則。。】

【 呼吸の陰陽・虚実の調和、

バランスを取る事が大切です。。

陰陽孤立せずという事です。

陰陽虚実の調整をするのが即ち経絡治療です。】

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.2- 月曜日・・

風論もあと少しです。

ふーとため息がこぼれる・・陽氣が。。。

南北経驗醫方大成・病証論の

五臓に風邪が中った時を、分類・考察します。

12. ○ 五臓と一腑に中った時の病状と脉証。

P23下段2行目~P28下段14行目より。

※ ここで述べられている脉証は、現在、東洋はり医学会が使用している、

比較脉診、別名を六部定位脉診と同じ場所です。

詳しくは、

次のHPの図gb31を参照ください。

http://you-sinkyu.ddo.jp/b207.html

※ ここのコーナーでは、井上恵理先生の講義から、

よみとれる事は、

「経絡治療の根本原則」として、

陰陽・虚実の調和、バランスを取る事が大切だと述べられ。

陰陽虚実の調整をするのが、

即ち経絡治療になると講義されています。。

井上恵理先生・講義録 本分より、

―〔大成論の文章を読み解く時に、経絡鍼灸家はつねに、〕

臨床的に考えないと意味が分かって来ない。・・・・とあります。

五臓すなわち、肝心脾肺腎と胃に風が中った時の症状と脉証が書いてあります。

「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文 9行目辺りから。

若中於肝者、

人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。

中於心者、

人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。

中於脾者、

人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。

中於肺者、

人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。

中於腎者、

人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。

中於胃者、

両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。

ーーーーーーーーーーーー

井上恵理 先生の訳:

「大成論」:原文 9行目辺りから。。

若し肝に中る者は、

人迎と左の関上の脉、

浮にして弦、面目多くは青く風を悪(にく)み自汗し左脇偏に痛む。

心に中る者は、

人迎と左寸口の脉、洪にして浮、

面舌倶に赤く、翕翕(きゅうきゅう)として発熱し、

瘖(いん)していうこと能(あた)わず。

脾に中る者は、

人迎と右関上の脉、浮微にして遅、

四肢怠堕(ししたいだ)し、皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)し身体通黄なり。

肺に中る者は、

人迎と右の寸口の脉、浮濇にして短、

面浮かばれ色白く口燥多くは喘す。

腎に中る者は、

人迎と左尺中の脉、浮にして滑、

面耳黒色、腰脊痛んで小腹に引き隠曲利せず。

胃に中る者は、

両関の脉並びに浮にして大、

額上に汗多く、隔膜塞がって通ぜず寒冷を食する時は泄す。

ーーーーーーーー

次に、肝心脾肺腎と胃に風が中った時のことを一つずつ述べます。

○ 肝の解説

〔原文〕

若中於肝者、人迎與左関上脉、浮而弦、面目多青悪風自汗、左脇偏痛。

解説:まず、肝に中る物は、人迎と左関上(肝)の脉が共に浮にして弦。

― ここで述べられているのはどういう内容かというと、六部定位脉診〔比較脉診〕

によって、左関上(肝)の脉に病気があるという診断が立った上で、

しかも浮にして弦なる場合は・・・・という事なんです。

浮(脉)は風に中った時に現れる脉です。

弦(脉)は肝の脉です。

ですから浮弦という脉が摶っておれば、

どこに摶っていてもこれは「肝の証」だという事が脉状の上からも考えられるという事です。

ことに風というのは外邪ですから陽実を起す訳けです。

風に陰実なんて物はないんですから「肝の実」なんて事はありえない訳です。

そうすれば、肝が虚しているというのが当たり前なんです。

そうゆうふうに風は外邪なり、外邪は陽実なり、

という事を頭に入れて考えていかないと、

この文章は正しく理解が出来ないことになります。

〔原文〕

面目多青悪風自汗、左脇偏痛。

解説:

面目多く青くというのは、

顔と目が青くなるという事で、

青は肝の色、目は肝の竅であるから、

これは肝の証である訳です。

〔原文〕悪風自汗、

解説:

悪風というのは悪寒とは違いますね。

悪寒とは、大きな熱が出る前にガタガタふるえてきて寒気がしてしょうがない状態で、いくら温かくしても、

寒さでガタガタふるのが悪寒です。

悪風とは、暖かい所に入ればふるえは止まる物で、

すきま風がスッーと入った時にガタガタくるのが悪風です。

悪風は風の邪に傷られた時に多く現れる。

自汗とは、じっとしていても汗がしとしと出てくる状態です。

自汗は、栄衛と関係していまして、

寒さに傷られると栄(血)が傷られ、

風に傷られると衛(気)が傷られる。

だから汗が出るとうい訳です。

〔原文〕左脇偏痛。とは、

ここでは、風が肝に入った時は片方だけ、左の脇腹が痛むという事です。

ーーーーーーーーーーーーーー

○ 心の解説

〔原文〕

中於心者、人迎與左寸口脉、洪而浮、面舌倶赤、翕翕發熱、瘖不能言。

解説:

風邪が、心に中るものは、左手寸口(心)脉が、洪(脉)にして浮(脉)であるという事です。

そして、顔と舌が赤くなる。 舌は心の外候であり赤は心の色です。

翕翕(きゅうきゅう)というのは、とめどもなく、発熱する事です。、

瘖(いん)という字は「どもる」という意味で、

言葉を出す事が出来なくなるほど発熱する事です。

また、

ある古書には、この場合「うあ言」を言うという様にかいてあるようです。

-------------

○ 脾の解説

〔原文〕

中於脾者、人迎與右関上脉、浮微而遅、四肢怠堕、皮肉月閠動、身體通黄。

解説:

脾に中るものは、人迎と右手関上〈脾)脉が、浮微(脉)にして遅脉。

そして、四肢怠堕とは、手足がだるくなるいう意味です。

皮肉月閠動(ひにくしゅんどう)とは、皮と肉がぴくぴくと動く事です。

身體通黄とは、全身が黄色くなるそうゆう症状が起こるとうい訳です。

ーーーーーー

○ 肺の解説

〔原文〕

中於肺者、人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。

解説:

肺に風邪が中るものは、人迎と右手の寸口(肺)脉が、浮濇脉にして短脉。

浮脉は風邪の脉で、濇脉は渋る脉のことで、濇(しょく)脉と短脉は「肺の脉」です。

面浮ばれというのは、顔が浮腫む、腫れぼったくなるという事です。

そして色が白くなってくる。

口燥とは、口の中がぱさぱさしてくる事をいいます。(別名は口渇です)

多喘とは、多くは喘す。 風が肺に中ると大抵は「ぜりつく」のです。

で、「嗽ス」と書いた本も多くあります。

咳嗽で、咳とは、声あって(咳きも出て)物(痰)もある症状で、

水気を含む事から腎にかかわるといわれています。。

「嗽ス」は、声あって物なしという症状で、痰が出てこない、

気だけ泄るので肺の物だと言われます。

「喘」という言葉は二通りに使われている。

1:咳嗽(がいそう)通じて「喘」と呼ぶ場合。

2:ただ単に「ぜりつく」つまり、喘息の発作時にみられる、

ぜえぜえといった呼吸を言っている場合があります。

また、

「ぜりつく」という症状は吸う息にも吐く息にもあらわれますので、

これは陰陽共に虚という事を意味しています。(後で解説します)

ーーーーーーーーーー

○ 腎の解説

〔原文〕

中於腎者、人迎與左尺中脉、浮而滑、面耳黒色、腰脊痛引小腹隠曲不利。

解説:

腎に中るものは、人迎と左手の尺中(腎)脉が、浮にして滑脉。

面耳黒色とは、顔と耳が黒くなる。 腰脊痛み小腹にも来る。

隠曲とは、前陰道、即ち小便の出る穴です。

不利とは、小便がでなくなる。小便が少なくなるという事です。

-----------

○ 胃の解説

〔原文〕

中於胃者、両関脉並浮而大、額上多汗、隔塞不通、食寒冷則泄。

解説:

胃が風に中った場合が書かれています。

胃が風に中ったものは、両方(脾と胃)の関の脉が並んで浮にして大の脉になる。

額上多汗とは、額(ひたい)にたくさん汗が出る事。

参考までに、隔噎(かくいつ)の病というものが、

この「大成論」にも「鍼灸重宝記」なんかにも出てきますが、

隔の病とは、食道の下の方の病、胃から見れば胃の上部、噴門部あたりの病です。

噎の病とは、食道の上の方の病で食道の侠窄部とか食道潰瘍とかの病を意味します。

隔塞不通とは、隔即ち食道の下の方が、塞がって通じない事です。

が、実際に塞がって通じない事ではなく、

自覚的に詰まったような感じがする事です。

食寒冷則泄とは、冷たいものを食べたり飲んだりすると下痢をするという事です。

ここまでが、風邪が五臓と一腑に中った時の病状と脉証であります。

:::::::::::

○ 肺の解説より関連講義-呼吸の陰陽・呼吸の虚実

呼吸の陰陽について。

〔原文〕

中於肺者、人迎與右寸口脉、浮濇而短、面浮色白口燥多喘。

「喘」という「ぜりつく」つまり、

喘息の発作時にみられる、ぜえぜえといった呼吸を言っている場合があります。

また、「ぜりつく」という症状は吸う息にも吐く息にもあらわれますので、

これは陰陽共に虚という事を意味しています。

これに対して、咳というのは呼吸の呼気、吐く息のときだけの症状で、

吸う咳はありません。

このように、呼吸というものは、

陰気不足とか陽氣不足とかも表しています。

― 欠伸(あくび)は陰気不足による異常呼吸〔異常吸気〕です。

― クシャミや〔ため息〕・嗽は陽氣不足〔異常呼気、吐く息〕です。

※ 患者を診断している時、

脉を候ながら呼吸も候って、

その人の陰陽の状態を診るのです。

呼吸の虚実について。

呼吸に関してもう一つ大切な事は、

― 息を吸った時に身体は実してきます。―

― 息を吐くいた時に身体は虚してきます。―

だから、吐く息だけが多くなるという事は「虚」が成り立つ訳です。

経絡治療の根本原則。のまとめ、

【「内因なければ外邪入らず」の経絡治療で根本原則。】

【 脉証と証決定、そして、本治法と標治法の経絡治療の根本原則。。】

【 呼吸の陰陽・虚実の調和、

バランスを取る事が大切です。。

陰陽孤立せずという事です。

陰陽虚実の調整をするのが即ち経絡治療です。】

::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.2- 月曜日・・

風論もあと少しです。

ふーとため息がこぼれる・・陽氣が。。。

内因なければ外邪入らず

2012年04月01日

一、風論 :

山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

11. ○ 病 因

p22上段1行目 ~ P23下段1行目より。

ここでは、「南北経驗醫方大成 一、風論 」の

原文と井上恵理先生の訳と解説から、

先生が、経絡治療の根本原則を見い出した古典の読み方を纏めてみます。

各、原文・訳・解説の

【 】内は経絡治療の根本原則は如何に考察されたか。。

について、山口一誠の分類・考察を書き込んでみます。

「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文 4行目下部辺りから。

【経絡治療根本原則その1:「内因なければ外邪入らず」。】

皆由氣體虚弱、

榮衛失調、

或喜怒憂思驚恐労役。

以眞氣耗散腠理不密。

邪氣乗虚而入。

及其中也、

重則半身不遂、

口眼喎斜。

肌肉疼痛。

痰涎壅盛。

或癱瘓不二。

舌強不語。

精神恍惚驚愓恐怖。

【経絡治療根本原則その2。】

【 ここから、四診法と脉証から証決定し、本治法と標治法の経絡治療での根本原則。を考察された。】

治療之法。 當詳其脉證推其所感之原。

井上恵理 先生の訳: 「大成論」:原文4行目下部から、―

【経絡治療根本原則その1:「内因なければ外邪入らず」。】

皆気体虚弱、

栄衛調を失し、

或は喜怒憂思驚恐労役に由(よっ)て、

以て真気を耗散し腠理密ならざるを致し、

邪気虚に乗じて入る 。

其の中るに及んで、

重き時は則ち半身遂ず、

口眼喎斜。肌肉疼痛。

痰涎壅盛(たんぜんようせい)。

或は癱瘓(なんかん)不二。

舌強張りて語らず、

精神恍惚として驚愓(きょうとう)恐怖。

治療の法。

當に其の脉証を詳にして其の感ずる所の原を推すべし。

【経絡治療根本原則その2。】

【 ここから、四診法と脉証から証決定し、本治法と標治法の経絡治療での根本原則。を考察された。】

井上恵理 先生の解説と単語の意味。

【経絡治療根本原則その1:「内因なければ外邪入らず」。】

病気になる原因【内因】として気体が虚弱である事、

つまり生まれながらのいわゆる素因という物、

体質・個人差という物を第一に考え、

更に気血栄衛のアンバランスや七情【内因】の乱れ

とか労倦【不外内因】といった物を全部病因

【内因】として扱っています。

「真気」の意味:身体を守っている所の全ての気。

病気【内因】と労倦で、「真気」を耗散すると条件が加わり、

その結果、腠理が緻密である事が出来なくなって風の邪が虚に乗じて入るんだと、

こうゆう訳です。

風に中ると重い物は半身不随になる。

「口眼喎斜」これは顔面神経麻痺のことで口や眼がゆがむ症状です。

肌肉疼痛は、筋肉痛です。

関節の具合が悪いと思っても実際には筋肉痛だったと言う事がありますね。

あるいは腱鞘炎なんかの場合もありますね。

こういう様な物を肌肉疼痛といいまして、

痛むという事が即ち風のしわざなんだという訳です。

痰涎壅盛(たんぜんようせい)というのは痰が咽喉にふさがって

涎(よだれ)が盛んになる事で、

涎がだらだらと出て咽喉に痰がつかえてぜいぜいする症状です。

これも中風の症状です。

癱瘓(なんかん)というのは手足に力がなくなるという事で、

半身不随とは違って弱くなるという事です。

不二というのは、痛みや痒みが分からなくなるという事ですから

知覚麻痺という事です。

舌強張りて語らず、というのは口が利けなくなるという事で、

風が心とか脾とか腎に入ると言語が利かなくなります。

精神恍惚というのは意識があいまいになる事です。

驚愓(きょうとう)というのは非常に驚きやすくなる事で、何にでも驚く事です。

恐怖は恐れる事ですから、こういった事は全て精神の虚という状態から起こると考えられています。

清衰えれば恐怖し神衰えれば驚愓する、と昔の人は言っています。

で、

こうした物を治療する方法としては、

当(まさに)にその脉証を審(つまびら)かにして

その感ずる所の源(みなもと)を推察(すいさつ)すべし、

とのべられています。

風の邪がどの経絡に入っているのか、

どの臓に邪が入っているのか、いずれの腑が患(わずら)っているのか、

その邪気が感じている所を推し求めて治療しなければならない。

ここに脉証の必要性が出てくるわけです。

ただ風邪であるとか熱があるとか、

こうゆう事だけでどこに治療するというのではなくて

脉証を審(つまびら)かにして

肝虚なら肝虚で治療すべきです。

【ここから、脉証から証決定し、本治法と標治法の経絡治療の根本原則。を考察された。】

胆実なら胆実、肺虚なら肺虚、肺虚肝実なら、肝実、

そうゆうような治療法則を脉証に求めて、

そしてその症状に基づいて治療を進めなければならないと。・・

経絡治療の根本原則。のまとめ、

【「内因なければ外邪入らず」の経絡治療の根本原則。】

【脉証と証決定、そして、本治法と標治法の経絡治療の根本原則。。】

-::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.1- 日曜日・・

山口一誠の分類・考察。

南北経驗醫方大成・病証論を分類・考察する。

南北経驗醫方大成 による 病証論

井上恵理 先生 講義録

の文献を、わかりやすく、まとめて、みたいと思います。

:::::

11. ○ 病 因

p22上段1行目 ~ P23下段1行目より。

ここでは、「南北経驗醫方大成 一、風論 」の

原文と井上恵理先生の訳と解説から、

先生が、経絡治療の根本原則を見い出した古典の読み方を纏めてみます。

各、原文・訳・解説の

【 】内は経絡治療の根本原則は如何に考察されたか。。

について、山口一誠の分類・考察を書き込んでみます。

「南北経驗醫方大成 一、風論 」の原文 4行目下部辺りから。

【経絡治療根本原則その1:「内因なければ外邪入らず」。】

皆由氣體虚弱、

榮衛失調、

或喜怒憂思驚恐労役。

以眞氣耗散腠理不密。

邪氣乗虚而入。

及其中也、

重則半身不遂、

口眼喎斜。

肌肉疼痛。

痰涎壅盛。

或癱瘓不二。

舌強不語。

精神恍惚驚愓恐怖。

【経絡治療根本原則その2。】

【 ここから、四診法と脉証から証決定し、本治法と標治法の経絡治療での根本原則。を考察された。】

治療之法。 當詳其脉證推其所感之原。

井上恵理 先生の訳: 「大成論」:原文4行目下部から、―

【経絡治療根本原則その1:「内因なければ外邪入らず」。】

皆気体虚弱、

栄衛調を失し、

或は喜怒憂思驚恐労役に由(よっ)て、

以て真気を耗散し腠理密ならざるを致し、

邪気虚に乗じて入る 。

其の中るに及んで、

重き時は則ち半身遂ず、

口眼喎斜。肌肉疼痛。

痰涎壅盛(たんぜんようせい)。

或は癱瘓(なんかん)不二。

舌強張りて語らず、

精神恍惚として驚愓(きょうとう)恐怖。

治療の法。

當に其の脉証を詳にして其の感ずる所の原を推すべし。

【経絡治療根本原則その2。】

【 ここから、四診法と脉証から証決定し、本治法と標治法の経絡治療での根本原則。を考察された。】

井上恵理 先生の解説と単語の意味。

【経絡治療根本原則その1:「内因なければ外邪入らず」。】

病気になる原因【内因】として気体が虚弱である事、

つまり生まれながらのいわゆる素因という物、

体質・個人差という物を第一に考え、

更に気血栄衛のアンバランスや七情【内因】の乱れ

とか労倦【不外内因】といった物を全部病因

【内因】として扱っています。

「真気」の意味:身体を守っている所の全ての気。

病気【内因】と労倦で、「真気」を耗散すると条件が加わり、

その結果、腠理が緻密である事が出来なくなって風の邪が虚に乗じて入るんだと、

こうゆう訳です。

風に中ると重い物は半身不随になる。

「口眼喎斜」これは顔面神経麻痺のことで口や眼がゆがむ症状です。

肌肉疼痛は、筋肉痛です。

関節の具合が悪いと思っても実際には筋肉痛だったと言う事がありますね。

あるいは腱鞘炎なんかの場合もありますね。

こういう様な物を肌肉疼痛といいまして、

痛むという事が即ち風のしわざなんだという訳です。

痰涎壅盛(たんぜんようせい)というのは痰が咽喉にふさがって

涎(よだれ)が盛んになる事で、

涎がだらだらと出て咽喉に痰がつかえてぜいぜいする症状です。

これも中風の症状です。

癱瘓(なんかん)というのは手足に力がなくなるという事で、

半身不随とは違って弱くなるという事です。

不二というのは、痛みや痒みが分からなくなるという事ですから

知覚麻痺という事です。

舌強張りて語らず、というのは口が利けなくなるという事で、

風が心とか脾とか腎に入ると言語が利かなくなります。

精神恍惚というのは意識があいまいになる事です。

驚愓(きょうとう)というのは非常に驚きやすくなる事で、何にでも驚く事です。

恐怖は恐れる事ですから、こういった事は全て精神の虚という状態から起こると考えられています。

清衰えれば恐怖し神衰えれば驚愓する、と昔の人は言っています。

で、

こうした物を治療する方法としては、

当(まさに)にその脉証を審(つまびら)かにして

その感ずる所の源(みなもと)を推察(すいさつ)すべし、

とのべられています。

風の邪がどの経絡に入っているのか、

どの臓に邪が入っているのか、いずれの腑が患(わずら)っているのか、

その邪気が感じている所を推し求めて治療しなければならない。

ここに脉証の必要性が出てくるわけです。

ただ風邪であるとか熱があるとか、

こうゆう事だけでどこに治療するというのではなくて

脉証を審(つまびら)かにして

肝虚なら肝虚で治療すべきです。

【ここから、脉証から証決定し、本治法と標治法の経絡治療の根本原則。を考察された。】

胆実なら胆実、肺虚なら肺虚、肺虚肝実なら、肝実、

そうゆうような治療法則を脉証に求めて、

そしてその症状に基づいて治療を進めなければならないと。・・

経絡治療の根本原則。のまとめ、

【「内因なければ外邪入らず」の経絡治療の根本原則。】

【脉証と証決定、そして、本治法と標治法の経絡治療の根本原則。。】

-::::

経絡鍼灸師の学友ならびに先輩諸先生方の

ご意見・間違いの指摘・などを、

当院へお送りくだされば幸いです。

メール :

yukkurido@ybb.ne.jp

まで。。。。。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

山口一誠

住所 : 宮崎市天満2-4-26

http://you-sinkyu.ddo.jp/

メール : yukkurido@ybb.ne.jp

電話 : 0985-50-5174

礼節・愛・幸福・・感謝・ケセラセラ・

のびのびと希望を持って、ゆっくり行こうよ。♪

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

isseiちゃんヨリ・・・

2012.4.1- 日曜日・・